うちのサイトは、いい加減に作ってあるので仕様についてちょいちょいgoogleさんに怒られる。サイト https://www.chatarou.net/ で「モバイル ユーザビリティ」の問題が新たに 検出されました 」

この問題、簡単に言うとスマホ用サイトに対応できてなくて 、PC用サイトの表示だとスマホで見づらいよ、と言う苦情なのだが、一応うちのサイトはモバイルサイト用にカスタムCSS適用できるプラグインを適用していたはず…なので大丈夫なはずなのになんでだろうなあ…とおぼろげに思っていたが、原因が判明した。wordpress のバージョンがメジャーアップデートして5.0 になった際に、モバイルサイト用CSSを適用してくれているWPtouch プラグインが非対応になっていたのだ。放っておけばそのうちWPtouch がwordpress 5.x 対応になってくれるかもしれないが、どうやら2か月近く対応されないまま放置されているっぽいので、この機会にWPtouch プラグインの利用をやめて、将来的にレスポンシブWebデザインとやらに地道に対応していくことにした。Multi Device Switcher プラグインでテーマファイル適用を変えるという実に玉虫色な解決することにした(これじゃあMulti Device Switcher プラグインが使えなくなったらまた同じトラブルにはまるんじゃないかと言うツッコミがありそうではあるのだけど)。Multi Device Switcher プラグインはwordpress 5.x でも動くようなので当座は問題ないし。

モバイル用テーマ作成及び適用の大まかな手順としてはプラグインの中でモバイルサイトを自動出力するようなもの (上記WPtouchやjetpackなど)の機能を停止 させる。キャッシュ作成するようなものも停止 させる。僕はこの機会にキャッシュ系プラグインは削除してしまった。あまり有効になった気がしないし。Chatarou HTML5Style のテーマをffftpでコピーしてChatarou HTML5StyleMobile とし、そのテーマファイル内のphpやcssを書き換えていった。僕のサイトは手抜きで非常に単純なthemeファイルなのでまあ手書きでシコシコ書き換えでなんとか対応できている(きちんときれいなファイルになっているかはわからないが)。、画面めいっぱい表示できるかつ文字が細かくなり過ぎないように 、あたりが目安か。とりあえずやったこととしては、PC用サイトの装飾的なヘッダーやパンくずリストは廃止、文字色のベースをPC用はダークにしているがスマホ用はライトに変更、PC用ではトップサイトで概要表示せず先着記事4件をベタ表示しているがスマホ用では概要表示にする、そして後述の通りスマホ用表示タグを若干書き込んだ。

・スマホ用対応としては、まずhtmlのヘッダ記載部分(うちだとheader.php )に

<meta name=”viewport” content=”width=device-width,initial-scale=1″>

を書き足す。viewport とは何ぞやって言うのはこの単語で検索するのが早いが、まあ要するにスマホサイトなどでは小さい画面で対応できるように実際の画面画素数とは別に仮想的な画面サイズを用意しているので、そっちに依存するように変更してやるということ。これにより、文章本文の文字が細かくなりすぎて見づらくなるのを防ぐ 。viewport が絡んでくるのでスマホ用のレイアウトを厳密にやるのは非常に困難らしいので、スマホ用サイトは割とあきらめと言うか、凝ったことをせずに文字を右に配置か、左に配置か、ぐらいにとどめておくのが良いと思う。style.css に

@media only screen and (max-device-width : 480px) {

を書き足し、画像表示が無難に収まるようにしておく。

・上記のモバイル用テーマを書き上げたら一旦適用し、PCやスマホなどで簡単に確認して問題ないかチェックしておく。問題なければ、テーマファイルをPC用のものに戻した後、Multi Device Switcher プラグインを起動し、プラグインの設定(外観の設定のマルチデバイスに組み込まれている)からスマホ用等のテーマを随時適用して終わり。ガラケー用とかゲーム端末用とかまでテーマファイル適用設定があるが、まあうちみたいな適当サイトでは全部スマホ用テーマで充分だろう。

といった感じでとりあえず問題は回避した。サイト https://www.chatarou.net/ で「対象範囲」の問題が新たに 検出されました 」(なぜかFirefoxでは表示できるURLがChromeでは500エラーだったりする)Flickr badge プラグインもChromeサイトでは動かなかったりするけど無視してるなあ…。いつか対策しなきゃいけないだろうか。

ICAM-3500N を購入したので、それまで使っていたICAM-3500 (実際にはそれを少し改造したPENTAX K-3キャンペーンバッグ )と比較も含めた簡単なレビュー。

デジカメアイテム丼:アルティザン&アーティスト「ICAM-3500」 – デジカメ Watch ICAM-3500 の紹介記事。バッグやストラップが当たる「PENTAX K-3」購入キャンペーン – デジカメ Watch Watch ICAM-3500(改) はこれ。普段使いの面ではK-3バッジ、サイドがハンドルかポケットか、ショルダーストラップにクッションパッドがあるか、辺りが違う。ナイロン素材で軽量化した、カメラ+ノートPC用バッグ – デジカメ Watch Watch ICAM-3500N がこれ。

そもそも、僕はもう20年近くArtisan&Artist ファンで、初代ACAM-7100 (カーキ@マップカメラ で購入)、二代目ACAM-7100 (トマトレッド@マップカメラ で購入)、三代目ACAM-7100 (グレー@ファミリー販売会 で購入(グレーは多分レモン社の限定品))、ICAM-3500 (実際にはPENTAX K-3キャンペーンバッグなので仕様が若干違う)、と普段遣いのメインバッグをA&A のカメラバッグでずっと使ってきた。それ以外にも大きめのショルダーバッグGCAM-7000 、ガーデンバッグGDR-201 、リュック(たしかRR3-03 )、ブリーフケース(ファミリー販売会で買ったので型番不明)などととかくA&A まみれである。

ACAM-7100 。最高の相棒だったが、普段の荷物にタブレット端末が加わるようになったことで、うまく収納できないので実質退役に。

そんな生活だが、ICAM-3500 がくたびれてきていて、買い替えを悩んでいた。ICAM-3500 はコンパクトなのに11インチぐらいまでのノートPCやタブレットも収納できる画期的なカメラバッグなのだけど、バッグ素材のターポリン?がかなりヤワ で、結構ヨレヨレだったり傷がついたりしてきていて気になっていた。ICAM-3500N :バッグ素材が変更になって、軽量だけど丈夫そうなのはすごく良い。一方で、ショルダーストラップが取り外しできるのが好みじゃない。今までのようなガッシリとした簡単には外れなさそうなショルダーストラップのほうが好みだった。また値段も高かったので保留していた。ACAM-9200 /ACAM-9300 :デザインはICAM-3500 系とよく似たバッグ。と言うかICAM の後継品としてキャンバス布ベースのバッグとしてこっちが出た感じ。ACAM-9200 はICAM-3500 系より一回り小さく、ACAM-9300 はICAM-3500 系より微妙に大きいという微妙なサイズチェンジをした。以前ヨドバシカメラに出かけた時に触りまくったのだけど、個人的にはICAM-3500 がキリギリのサイズでACAM-9300 はほんのわずかだけど大きすぎかなあ(いや充分に小型だけど)という印象だった。ACAM-9200 は小さくて魅力的だけどここまで小さいと荷物制限が厳しいかなあという印象だった。なお、どちらも上面のファスナーフラップがカメラ用の側は残ったけどPC用の側は削減された。これも値段が高いので保留。ひらくPCバッグnano :ICAM 系とよく似たデザインのバッグ。と言うか、どっちかがパクリ?というレベル。機能性はひらくPCバッグのほうがずっと優秀に見える。ペン収納スペースやバッテリ収納スペースなど、小分け荷物収納スペースが実によく考えられている。背面の伸びるPC収納スペースは若干邪魔っぽく見えるが。値段も安い。ただし、生地がイマイチだという評判が気になったのと、出来ればA&A ファンを続けたかったので保留。ACAM-7100 に戻るなどの選択肢もあったが、今やカメラと並んでタブレット端末も持ち歩くのが完全に僕のスタイルになっているので、タブレットの入らないACAM-7100 などは断念することにした。

とまあ悩んでいたところへ、年末にかけてyodobashi.comでICAM-3500N が処分価格で出回りだしたので、この値段ならばと入手することにした。

購入後の印象としては、軽量なのはとても良い 。カメラ等々入れるとどうしても重くなるのでバッグは軽ければ軽いほどよいからだ。また、軽量の割には生地はかなり頑丈 な印象を受ける。簡単には型崩れすることはなさそう。K-3限定バッグ やICAM-3500N のような小物ポケットではなく、純ICAM-3500 のようなハンドル紐の方がいいと思う。電車の網棚などから横紐を引っ張って取り出すのはACAM-7100 時代にやっていたけど便利だった。また、ここにループで装着できるフィルムケースホルダ(A&A 製)も持っていて流用できるのに…という感じだ。逆に小物ポケットは便利なようでみせかけ倒れで、厚みも底の深さもないために、なにか入れてもすぐ落っことしそうな感じだ。ICAM-3500 も同じ。あえて言うならICAM-3500N の方が出し入れのファスナーが広がったので、出し入れしやすくはなった。僕の場合、ここにはNW-ZX300 、イヤホン 、目薬 を入れているがこれでほぼいっぱいいっぱい。もう少し小物を分割収納するスペースがほしい。ICAM-3500N のインナーバッグというかクッションは伝統的なA&A の分厚いクッションなのだけど、いくらカメラ保護のためとはいえこんなに分厚いインナーはいらない。バッグ自体が割としっかりしているのでインナーは薄くて問題ないだろう。僕はINDUSTRIA* のインナーバッグIND-450 に交換して使うことにした。INDUSTRIA* のインナーバッグはICAM-3500 系に使うには若干高さがありすぎるのが欠点だが、薄くてもしなやかな生地で保護してくれるので具合がいい。A&A の小物ポーチ(5WP-BS601 )に突っ込んでカメラスペースの下に入れてある。このバッグは小分けスペースが少ないのでこの類の小物ポーチは必須だ。僕は無駄にA&A で揃えているが、LeSportsacなどの方が軽量で扱いやすいだろう。充電逼迫生活をしていないのでモバイルバッテリやケーブル等は使っていないが、これらを収納するとしてもなかなか厳しいところである。IND-450 のサイドにペンを挟める紐があるのでそこを活用して多色ペンSARASAとハクバのレンズペンを収納している。通常は背面ボタンの紐の脇に無理やり挟むぐらいしか収納場所がない。ICAM-6000 系を選択すべし(あるいはACAM-9300なら1、2cm大きくても入るかもしれない)。タブレット端末+ミラーレスカメラ(標準レンズ付き)+交換レンズ1本+財布ぐらいの本当にミニマムを持ち歩くのに最適なバッグ だ。財布を洋服のポケットに突っ込むのなら、500mlペットボトルか交換レンズをもう1本ぐらい入れることも出来る。

以下参考写真。ICAM-3500(改) 。派手に型崩れしている。履歴を調べると2016年6月に使い始めたようなので、2年半で退役。ちょっと寿命が短いかな。

ICAM-3500N 、奥がICAM-3500(改) 。サイズ感はほぼ同一。前面ファスナーが新型の方が若干長め(中の収納部分の大きさは多分変わらない)。新しい方がオシャレ感はだいぶスポイルされ、武骨な感じではある。

ICAM-3500(改) 、奥がICAM-3500N 。ICAM-3500N の方はなんらかのショルダーパッドで手当てしないと一日中スナップ散歩などしたときに疲れやすそうな細さ。

ICAM-3500N の背面フラップはボタン留めで、ここにペンを2本程度差せるか。部屋着が写りこんでて恥ずかしい(笑)。

ICAM-3500(改) の背面フラップはこんな感じで、横に一本ひっかけ紐が通っているのでペンなどはもっとたくさん収納できた。がこういう機能性を削減していくことで新型は軽量化を果たしているとも言えなくもないので、どちらが良いのかななんとも比較しがたいところ。

ICAM-3500N の中身はこんな感じ。真っ暗で分かりにくいけど。ミラーレス本体1台+レンズ(ここでは小型標準単焦点をつけてるけど、小型標準ズームでも充分入る)、交換レンズ1本(ここでは小型標準ズームを入れているがF5.6クラス望遠ズームでも入る)、財布やエコバッグなどを入れている。財布とエコバッグを出せばもう一本交換レンズやコンパクトデジタルカメラ辺りは入る。いずれにしても軽量スナップスタイル向きカメラで、大三元レンズを入れるバッグではない。カメラ本体の下側に見えないが撮影小物が入ったポーチが入っている。

DALI ZENSOR PICO 簡単なレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ Raspberry Pi 2 のvolumioも若干入れ替えの試行錯誤をしたので備忘記録。

まず、今までは256GBのmicroSDXC にvolumioのOSイメージと音楽ファイルそのものをまとめて置いていたが、その使い方はやめて、volumio OSには以前買っておいた16GBのmicroSDHC を、音楽ファイル用には256GBのmicroSDXC をUSB変換するアダプタで差し込んで使うことにした。

赤と青があるので2個使うときに見分けやすくて便利 。

どうしてこのように変えたかというと、今までvolumio-2.389 を使っていたのだがWebUIからアップデートを行った(おそらくvolumio-2.457 になった)らアップデートが上手くいかず、volumioが全く動かなくなってしまったのだ。こうなるとWindowsPCにmicroSDXCを差してimgファイルを書き込みし直す必要があるのだが、その段階でmicroSDXCに入れてあった音楽ファイルデータは消えてしまう 。まあ僕の場合音楽ファイルはNASに大元があるから困らないのだが、またコピーしなおす作業が数時間かかってめんどくさいので、今回からOS領域とデータ領域を分けることにしたのだ。

なお、NASがあるんならvolumioにネットワークドライブでNASを直接読み込めばいいじゃないか、とも思うが僕はそれはやってない。というのも、NASに入っている音楽ファイルの数が多すぎてvolumioに全部マウントすると目的ファイルを探すのが面倒になるし、ファイル数が多すぎるせいかネットワーク越しになるせいか(おそらく両方の影響だが)volumioの挙動が不安定になり 、しばしばオーバーヒート由来と思われるハングアップが起きてしまうからだ。

と言うことで、今回環境を変えたついでに、今まで使っていたvolumio2のversion2.389 と現時点で最新のvolumio2のversion2.457 について簡単に比較もしてみた。結果的には、僕は古い方のversion2.389 を当面の間使うことにした。version2.4 台になった時のAlbum Art の仕様変更が僕には好ましくないからだ。

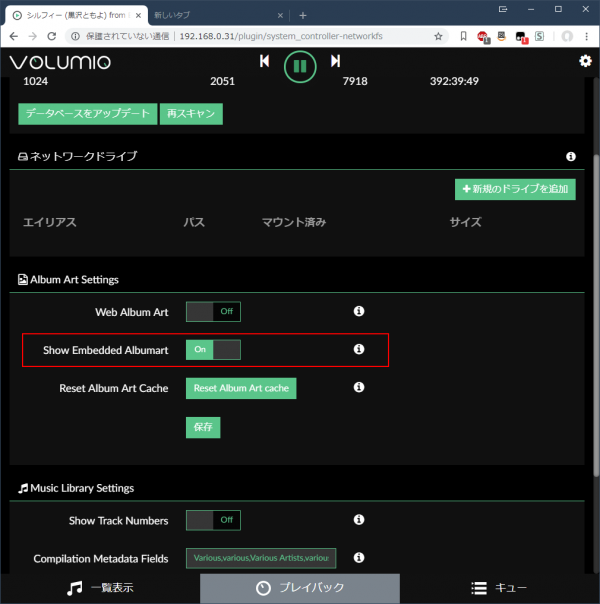

version2.389 ではこのように、Album Art についてWebからダウンロードしてくる以外にファイル埋め込みのAlbum Art を有効にする機能があった。

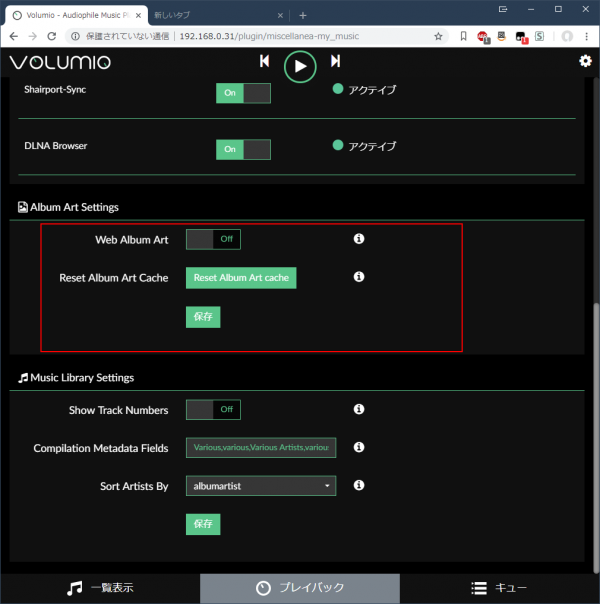

version2.457 ではこんなふうに、埋め込みAlbum Art を有効にする機能が削除 されてしまったようなのだ。楽曲をアルバム単位等でフォルダに置いて、そのフォルダにfolder.jpg 等を置くような管理の仕方をしていればどうやら手持ちのAlbum Art も読み込んでくれるようだが、僕のように音楽ファイル自体にAlbum Art を埋め込んでしまっている場合にはこれでは都合が悪い。

まあ、version2.389 でも雑多なアルバム名の入ったWalkman転送専用のフォルダに入っているAlbum Art はうまく読んでくれなかったりするのでvolumio2はそういう用途の使い方を想定していないのかもしれないが、正直この辺の挙動はいまいちである。version2.389 を使い続けることにした。まあ、今回自前のセッティング環境を切り替えたことでテストバージョンのvolumioを入れて試すことも簡単にできるようになったので、今後改めて埋め込みAlbum Art に対応できるようになったらバージョンを上げようかなあと思う。

ついでに、今回のような環境にした場合、そのままではネットワーク越しにRaspberry Pi 2 に差してあるUSBメモリ上のファイルを変更したり、削除したり、新しいファイルを送り込んだり、が出来なくなっているので注意。Raspberry Pi 3B + Volumio 2 で ファイルサーバ|Raspberry Pi|WEB制作|ワークスペース K USBメモリへのアクセス許可をつけておく必要 がある。http://volumio.local/DEV

volumioへSSHで接続する場合、volumio2からはID:volumio、PW:volumioがデフォルトになっているので、これでSSH接続する。

そしたらvolumio@volumio:~$ sudo nano /etc/samba/smb.conf ←smb.confの編集

[global]workgroup = ICHI ←変更 dos charset = CP932 ←追加

[Internal Storage]

[USB] force group = users ←追加 force user = root ←追加

Ctrl+Oで上書き、Ctrl+Xで編集終了する。

volumio@volumio:~$ sudo /etc/init.d/samba restart

また、version2.389 の方はいまいちUSBメモリの認識が甘いみたいで、きちんと差してあっても音楽ファイルを認識しない場合がある。

【2018.11.7追記】version.2.502 の感想とそのほかvolumioで設定しておくべきコマンド等。version.2.502 が出た。早速入れて使ってみたのだが、印象としては

・相変わらずAlbum Art は埋め込みが使えず、Webダウンロードのみ。volumioはもう埋め込みAlbum Art やらないのだろうか。リリースノートをさっと見た限りでは埋め込みを辞めた理由は書いてなかったと思うが、まあ調べればどこかに理由のドキュメントあるんだろう。英文読むのめんどくさいけど。version2.389 もversion2.457 も同じだった)。が、今回からはちゃんと動くようになった。今は5段階おきで変更にしている何故かきれいに5%刻みにならなくて時々4段階しか動かなかったりするけどまあいい。

という感じで、まあ不満もあるが今度はしばらくversion.2.502 を使うことにしてみた。

本格しようということで、相変わらず上記に書いたようなSSH接続有効と、USBメモリアクセス権のおまじないを唱える必要はある。

・タイムゾーンをJSTに変更する。Volumio でタイムゾーン設定 – Qiita

sudo dpkg-reconfigure tzdata

・LED消灯Volumio2の設定方法

sudo /opt/vc/bin/tvservice -o ←これはHDMIの停止

#↓以下を追加

# Disable the PWR LED.

【2018.11.7追記ここまで】

先日、ウォークマンNW-ZX300 の128GB版、NW-ZX300G の発売に合わせてソフトウェアアップデート (新ファーム)が出た。

基本的には、Bluetoothのレシーバー機能 を持ったこととバイナルプロセッササウンドエフェクト機能 が搭載されたことが主な改良点だろう。音の変化は感じなかった (どっちにしろ旧ファームver.と入れ替えて聴き比べることができないので気にしてもしょうがないのかも)。

という事で、相変わらずお気に入りの機種としてこれからもつきあっていくのかなあと思う。128GBの新機種が若干羨ましくはあるが、microSDXCを追加できるので、使い方を工夫すれば問題ない。

あと、一ヶ月ほど前になるがケースを武蔵野レーベルのフルアーマーケース(ワインレッド) に変更した。今まで使っているのが同じフルアーマーケースのブルーだったので単なる色違い。

変更した理由は、イヤホンケーブルと色調を揃えるため。今使っているイヤホンのケーブルがonsoの03シリーズの4.4mmバランスで、赤いケーブルなのだ。

ついでに、ケース変更のタイミングで液晶面のフィルムをガラスフィルム に貼り替えてみたのだがこれは全然だめだった。もともとのZX300の表面がアンチグレア処理された状態なのでグレアなガラスフィルムを貼ると、一見鮮やかさが増して綺麗な感じになるのだがやっぱりアンチグレア層を挟んでいる分妙にギラギラして見えたり、気泡っぽいものが残り気味になってしまったりで、全然良くなかった。

自室のスピーカーをDALI ZENSOR PICO に切り替えたので簡単にレビュー。スピーカーの設置場所としてはあまり良くなく、どちらかというと就寝モード用スピーカーなのだが、かなり良い音になった。

もともとの使用環境としては音楽再生機 :Raspberry Pi 2 Model B (volumio2をインストールして使用)→USB出力USB-DAC兼アンプ :Topping TP30 スピーカー :FOSTEX P802-S USB-DAC-HPA でLuxman DA100 にヘッドホンでAKG Q701 を使っているし、外出時の音楽はWalkman ZX300 にEtymotic Research ER-4S 相当をバランス接続 で使っている。なるべく低音は弱め で、というコンセプトだったのでFOSTEX P802-S の低音が貧弱な感じはまあまあ気に入っていた(ついでに言うと設置場所のスペースが若干狭いのであまり大きなスピーカーは置きたくない)。がそろそろ飽きてきたので気分転換に少し変えてみようかなあと思い、前回検討時には大きすぎるので諦めたDALI ZENSOR シリーズで、ZENSOR 1 より小さいZENSOR PICO があるのでこれを設置してみることにした。ZENSOR シリーズの後継?としてDALI SPEKTOR シリーズが出ているので、そちらを検討してもいいだろう。視聴したわけではないが、傾向としてZENSOR :若干元気な音SPEKTOR :フラットというか、若干おとなしめな音、指向性広め?ZENSOR 1 に対応するのがSPEKTOR 2 、ZENSOR PICO に対応するのがSPEKTOR 1 と若干サイズと名称の構成が変わったようだ。

設置してみた印象としてはFOSTEX P802-S よりは一回り大きくなるのだが、設置スペース的には問題はなかった。おそらく、ノートPC(のモニタ)脇に置いてサイズ感がちょうどいいのではないかと思う。デスクトップPCだと昨今のモニタは最低でも21インチぐらいはあるだろうから、ZENSOR PICO ではなくZENSOR 1 を置いてもきっと相性はいいだろうと思う。僕の好みではない )。ウーハー部分の中心にはとんがりコーンがあった方がかっこいいと思うし、ツイーターユニット周りの銀色部分とフロントバッフルの黒いピアノ仕上げが妙に喧嘩しているように見える というか、インテリアとして優秀な感じはない。まあフロントカバーを装着しっぱなしの方がいいかな。リアバスレフポート があるので、設置する際には壁際ぴったりにするよりは後ろに少し空間を開けた方がいい だろうと思う。

ZENSOR 1 も入ることは入るだろう。

接続して使ってみた印象としては、結構低音が出る 。それも小さいスピーカーが無理して頑張って出している低音、という感じではなく結構素直に出ている 感じ。もちろん、そうは言ってもサイズからくる制限があるので、低音が物足りない人には完全に物足りないだろうが、ベッドサイドにおいて寝る前に静かに聞いているときにズンドコあるとかえって気になるので、このぐらいの味付けのスピーカが存在しても全然構わないと思う。FOSTEX P802-S が若干乾いた感じの音がするのに比べて、DALI ZENSOR PICO は綺麗に響いている感じが心地よい(かといって変な色が付け加わっているように感じるわけではない)。DALI SPEKTOR に進むとよいのだろう。音出しのセッティングが非常に楽 。Topping TP30 は最低限に近いクラスというか、あまりパワーがない機器なので以前B&W のスピーカーなどを接続して見たらボワボワのひどい音が出たものだが、このスピーカーはなんの苦も無くいい音が出てくる感じ。設置場所や室内の音響に影響を与えそうな家具の配置などもあまり心配しなくても音は素直に出てくる印象。そういう点では、音楽鑑賞用の部屋をゴリゴリにセットアップするのが楽しい人にはちょっと物足りないのかもしれない(いや、セッティングしたらもっとすごい音になるのかもしれないが)。一方で設置場所に制約のある人やあまり部屋の作りこみに力を割きたくない人には、手軽にセットアップが済むのでとても便利なんじゃなかろうかと思う。内向きに振ってあげる と、さらにサラウンド感と言うかささやき感が出て聴感が向上する。僕の場合は下記に書いたようにインシュレータを設置したので、さらにその下に花崗岩のプレートを置き、気分に応じてプレートごとスピーカ位置をスライドしたり内向きの向きを調整したりして、音感が変わるのを楽しんでいる。セッティングで一つの答えに向かって厳密に設置するのではなく、気分によって場所をスライドして遊ぶ、個人的にはこの使い方で気に入っている。

といった感じ。CANARE 4S6G(バナナプラグ付) になった。

今なら中華ケーブルで同等品がもっと格安で入手できるかもしれないが、まあそこまでケチる必要もないかなと無難な選択にした。安く済ませたい方は中華沼を探すと多分何かしらあるんじゃないかと思う。

【2018.10.31追記】インシュレータ も追加してみた。購入したのはオーディオテクニカのATTT6099 。6個1セットで販売なので、ステレオスピーカーを三点支持で使うのが基本になる。

使ってみると、なんとなく音色が僕のイメージするオーディオテクニカっぽくなった(笑)。スピーカーの中心の一点から音が出てくる ようになった印象を受けた。スピーカーの付属品にインシュレータを最初からつけてもいいんじゃないの? と思ったぐらい。3000円も出せばお釣りが来るし、沼にハマっても仕方ないからあんまりいくつも商品に手出しするのではなく、定番商品一個買っとけば良いと思う。