僕はタブレット端末をけっこう長いこと愛用していて、特に電子書籍端末として使っている。Xperia Z2 Tablet で、それで twitter /Pocketで配信されるRSS記事 /ReaderStoreで購入したコミック /楽天マガジンの雑誌 を閲覧している。dマガジン を利用していたのだが、楽天マガジン のサービスが発表された時点で楽天マガジン に乗り換えた。自分の読みたい最低限の雑誌は楽天マガジン でも取り扱いになっていたうえに、楽天マガジン の方が安かった(dマガジン は月額400円、楽天マガジン は年額3600円)からだ。

そんな楽天マガジンだが、初期の頃はイマイチ不安定なところがあったりしたものだが、結構頑張ってサービスの改善を続け、サービス開始から半年ほどたった今年前半ぐらいには不満はほぼないようになっていた。サービス開始になった「楽天マガジン」を「dマガジン」と簡単に比較してみた | ちゃたろうふぁんくらぶ フォントが汚い 、とかあったがたぶんそれは楽天マガジン側の設定ミスで、年末ごろに不具合は解消 された。雑誌の読みかけの位置が記憶されたり記憶されなかったり などあったが、いつの間にかちゃんと記憶されるように安定した。ページ送りをたくさんした時 に新しいページが荒い解像度で表示される(プログレッシブjpgみたいに)みたいなのは、むしろdマガジン の方が酷かった気がする(今はdマガジン を解約しているので改善したか分からない)。自動でダウンロード してくれるようになり、しかもWi-Fi接続時に自動的にダウンロード しておいてくれるようになった。バックナンバー も昔は4冊程度だったのが今は10冊以上 は(よって月刊誌なら過去一年分)閲覧できるようになった。

…等々、結構変遷があったなあと思うがサービスとしてはどんどん便利になり、今では殆ど不満がない。

今の時点でも不満があるとすれば二点だけ、一つは変な「記事まとめ 」だの「お勧め雑誌 」だのの通知が無駄に来る ことだ。まあAndroidの設定から楽天マガジンアプリの通知をオフ にしてしまえば見ないで済むのだが、バックグラウンドでダウンロードしているお気に入り雑誌の通知は確認したい場合もあるので楽天マガジン一括でオフにするのはちょっと好ましくなく、毎回無駄な通知をポンポン消している。楽天マガジンの無駄な通知について問い合わせてみた | ちゃたろうふぁんくらぶ

もう一点、dマガジン に劣っているなと不満だったのが、dマガジン はAndroid/iアプリのほか、ブラウザ版サービス が用意されており、場合によってはPCのブラウザで読める と言うこと。PCの方が当然大画面なわけで、どうせパソコンの前に座っているときに読むにはブラウザ版の方が便利だったりするのだ。なお、ブラウザ版を用意してしまうと不用意にスクリーンキャプチャされてしまうのではないか?と言う気もするが、そもそも楽天マガジンもdマガジンもアプリの時点でスクリーンショットを撮ることに制限がかかっていなかったりするので、別にブラウザ版を出すのに支障はなかった。

…と長い前置きを書いて、ついに今回、この欠点だった「ブラウザ版で雑誌を読む」機能が楽天マガジンにも搭載された 。

ブラウザ版は、普通に楽天マガジンのサイトでログオンしておいて、読みたい雑誌を選ぶだけ。別ウィンドウが立ち上がって雑誌閲覧できる。楽天マガジン:200誌以上いろいろなジャンルの雑誌が読み放題!

かるーく眺めてみた印象としては、コントロールが表示される 。他のウィンドウにマウスフォーカスを移すとコントロールは消えるようだが、その分画面めいっぱいに雑誌が表示されるわけではなく、上下に隙間が残る (うちだと高さ1200pixelあるが、上下50pixelづつコントロールに奪われるので、実際の雑誌は上下1100pixelの大きさに表示される)。フォントが汚い (フォントを表示すべき画面解像度の読み込みと実際に表示されてる画面解像度の間に計算ずれか何かがあるのだろう)。

とりあえず今の状況をスクリーンショット。

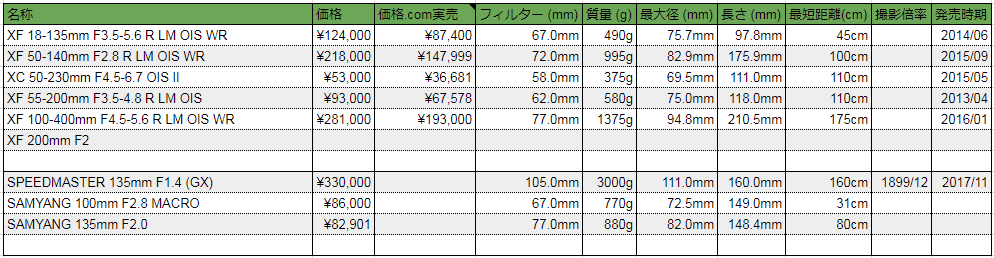

随時更新。 100mm~(換算150mm~) のレンズで検討したもの、購入したものをメモ。

超広角・広角域(焦点距離的には~23mm(換算34.5mm) までの)のレビューは→FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(3) 超広角・広角レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ 24mm~45mm(換算36mm~67.5mm) まで)のレビューは→FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(4) 標準レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ 46mm~100mm(換算69mm~150mm) まで)のレビューは→FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(5) 中望遠レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(7) 特殊効果レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ

以下、とりあえずさっくり調べたレンズ一覧。例のごとく、一眼レフ用レンズは数が多いので除外、L/Mマウントレンズは1990年代以降の新しめのレンズ(ライカ純正を除く)を掲載。

XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II

2017年9月購入。

結局のところ、望遠側はフジ純正からどれを選ぶか になってしまうんじゃないか?と思う。昨今噂のある、ボディ内手振れ補正がフジのカメラボディにも搭載されれば選択肢はだいぶ広がるだろうが、現状では適当な(一眼レフ用等の)望遠レンズを装着しても手振れが酷くて歩留まりがかなり下がってしまうのでは?と思うからだ。XF55-200 にするか、廉価版なXC50-230 にするか、程度の選択肢しかない。僕は少し悩んだが、軽いXC50-230 にすることにした。将来的にはXF100-400 も買って望遠二台体制を目指してもいいかなあと考えての事だ。一本で済ますのならXF55-200 の方がいいんじゃないか?と思う(後述するが、特にXC50-230 は動体に向かない のでXCだけで完結させるのはちょっと厳しそうでもある)。

そんなレンズだが、軽く使ってみた印象としては安っぽくはない 。90年代のダブルズームセット付属の商品とかのがよほど安っぽかった。XF55-200 の方がその辺の違和感なく、使いやすいだろうがまあ妥協。レンズの暗さと言うのは存外に意識されない 。一応OISがついているので若干の手振れ限界引き下げもできるし。AFが遅い 。広角端の50mm付近ではまあ不満ない速度でピントが合うが、望遠端の230mm付近ではヨッコラショ、と言う感じでのんびりフォーカスが合う。正直動体には使えないと思うレベル(僕は動体撮影なんてほぼやらないので構わないが)広角端であまり寄れないのは若干不満 だが、望遠端でだいぶ撮影倍率が稼げるので我慢できるレベル。

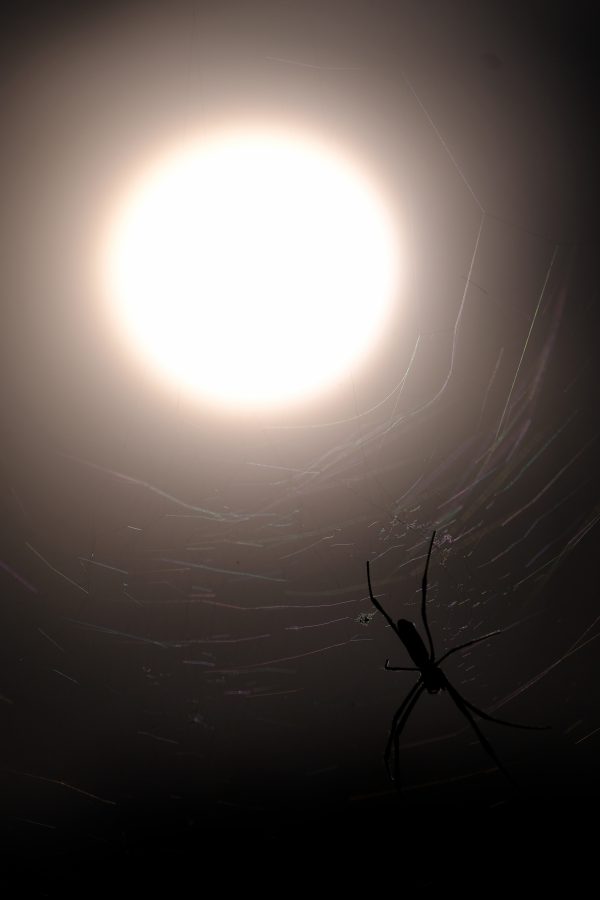

以下作例。

あの夏で待ってる 」で有名な「あの浅間山」ポジションから撮影した(本来は夏場に撮影するものだが)。これだけ解像してれば充分だと思う。これ以上解像させようとすると、フジの場合ポップコーンノイズが発生しそうだし。

いよいよ冬が本格化してきたけど、今年はひざ掛け代わりに電気毛布を導入してみたので簡単にレビュー。

もともとは、声優の植田佳奈 さんのブログで電気ひざ掛け毛布 を使っているのを見て、暖かそうだなあと思ったのがきっかけ。電気ひざ掛け(●´ω`●)|植田佳奈オフィシャルブログ Powered by Ameba

で、さっそく買ってみたのがこれ。

が、これはちょっと小さかった 。僕は普段座椅子を使っているのだけど、下半身を完全に覆えなくて足の脇に隙間ができてしまい、イマイチなのだ。

こっちはサイズが若干余る程度にはあり、充分に満足できた。毛布素材としてはかなりペラペラの安物 なので、毛玉が結構出る 。ので、カバーを買って中にしまうことにした。肌掛け布団カバー 」で検索すると、大体ちょうどいい大きさのものが見つかる。カバーは以下の物を買った。

・カバーのチャックは電源ケーブルの関係で半分程度しか閉めることができない。カバーの表面はさらさらしていてどちらかと言うと夏場の肌掛け用だが、毛布が発熱するので寒さは感じない。むしろさらさらしている方が肌触りも良く、蒸れる感じも減るのでいいのじゃないかと思う。

今年はこの電気毛布をメインにして、石油ファンヒータをあまり使わないエコな生活を心がけてみたい。

以前に別の記事で書いたけど、うちのFirefoxは54 で更新を停止していた。Firefoxのアップデートをやめた話 | ちゃたろうふぁんくらぶ Firefox57(Quantum) からアドオンの仕様が変わって共用できなくなってしまったから、と言うのが原因だけど、件の問題の原因であるFirefox57(Quantum) がやっと正式版として落ちてくる状況になったので、さらに使い方を少し変えてFirefox ESR (52.4.0) :メインで使う環境Firefox 54.0.1 :予備で使う環境Firefox 57.0 (Quantum) :成長の様子を見守る環境

既存の環境のバックアップ、設定変更

既存の環境はほとんどの人はメジャーバージョンのFirefox(56あたり) を使っていると思われるが、今後一つのPCの中に複数のバージョンのFirefoxが入ることになるので、まずその下準備をする。【ツール】→【オプション】→【Sync】と進んで、Firefox Syncの同期の中からアドオンの同期のチェックを外しておく 。Quantum前とQuantum後では基本的にアドオンの仕様が違うので、同期して互いに使えないアドオンが入ってしまっても困るからだ。【C:\Users\(username)\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\】 フォルダ以下を別の場所にコピーして、バックアップしておく。このフォルダの中では、【C:\Users\(username)\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\profiles.ini】 ←複数環境を同居させるためのプロファイルの仕様指示がテキストで書かれている【C:\Users\(username)\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\(profilename)\】 ←今まで使っていた環境のプロファイルが入っているバックアップしたフォルダは念のため1ヶ月ぐらいは取っておいた方がいい 。

次に、新しく導入するFirefoxをダウンロードしておく。Firefox ESR (52.5.0) :https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/52.5.0esr/win64/ja/Firefox Setup 52.5.0esr.exe Firefox 54.0.1 :https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/54.0.1/win64-EME-free/ja/Firefox Setup 54.0.1.exe Firefox 57.0 (Quantum) :https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/57.0/win64-EME-free/ja/Firefox Setup 57.0.exe

以上が終わったら、既存のFirefoxはアンインストールする。今後複数バージョンのFirefoxをインストールさせるため、Firefoxインストールフォルダの名前を変える ためである。インストールフォルダの命名ルールを既存のインストールしたFirefoxに影響与えないようにできるのなら、別にアンインストールはしなくてもかまわないが、後々混乱を避けるためにも、インストールフォルダは変える方をお勧めする。

新しいFirefoxのインストール

次に、ダウンロードしたFirefoxをインストールしていく。インストール時は、「カスタムインストール 」を選択し、「インストール先フォルダ 」を以下の通り変更する。また、インストールの最後に「Firefoxを起動する」のチェックを外して インストール直後にFirefoxが適当なProfileで起動してしまうのを避ける。Firefox ESR (52.4.0) :C:\Program Files\Mozilla Firefox ESR\ Firefox 54.0.1 :C:\Program Files\Mozilla Firefox 54\ Firefox 57.0 (Quantum) :C:\Program Files\Mozilla Firefox Quantum\ インストールの最後のチェックを外して 、その場でFirefoxが立ち上がらないよう気を付けること。【Mozilla Firefox ESR】 【Mozilla Firefox 54】 【Mozilla Firefox Quantum】 と名前を変えておいて、ショートカットが上書きされないようにも気をつけたい。

新しいFirefoxにプロファイルを紐付ける

最後に、それぞれのFirefox環境で別々のプロファイルをひけるよう、profiles.ini の書き換え、Firefoxショートカット の書き換え、Profileフォルダ の整備をする。Profileフォルダを作成 する。ここも分かりやすいように命名ルールを考えておくと後々の管理が楽。僕の場合、いろいろ試行錯誤した結果Firefox ESR (52.4.0) :20160309.fx_ESR _64フォルダ Firefox 54.0.1 :20170829.fx_54_64フォルダ Firefox 57.0 (Quantum) :20171114.fx_qt_64フォルダ YYYYMMDD でプロファイルを作った日付を明示し、その後にどういうFirefox環境なのか区別できる識別子を適当に付加してある。最後の_64はFirefoxの32bit版と64bit版を併用していた頃の名残なので、64bit版しか使っていない今は別につけなくてもいいのだが、なんとなく目印のために残してある。【C:\Users\(username)\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\(profilename)\】 してあったプロファイルデータをメインの使用環境に戻す。僕の場合は20160309.fx_ESR _64フォルダの中に以前使っていた20170829.fx_64フォルダ(以前は54に縛っていなかったのでちょっとプロファイル名が違う)の中身をコピーした。Quantumをメインにする場合は、以前の環境データをコピーしたりせずまっさらな状態から環境づくりをすることをお勧めする。

次に、それぞれのFirefoxショートカット のプロパティを出して、以下の通りリンク先 を変更する。【Mozilla Firefox ESR】 :【”C:\Program Files\Mozilla Firefox ESR\firefox.exe” -p 64bitEsrUser】 【Mozilla Firefox 54】 :【”C:\Program Files\Mozilla Firefox 54\firefox.exe” -no-remote -p 64bit54User】 【Mozilla Firefox Quantum】 :【”C:\Program Files\Mozilla Firefox Quantum\firefox.exe” -no-remote -p 64bitQtUser】 -p識別子以降にかかれるのは、プロファイルの名前 、-no-remoteは既定以外のブラウザに書かなければいけない識別子 になる。

最後に、【C:\Users\(username)\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\profiles.ini】 を以下のように書き換える。

[General]

[Profile0]

[Profile1]

[Profile2]

これで、ショートカット・プロファイルフォルダの命名ルールが紐付き、それぞれのFirefoxで別の環境で起動させることができる。

オマケ、Firefox Quantumに入れるプラグイン

以下は考慮中。Firefox Quantumになり、既存のほとんどのアドオンは使えなくなった。のでまたまっさらな状態でアドオン探しをしないといけない。以下は入れてみたアドオンと感想。

・Adblock Plus

・Foxy Gestures

・Stylish

【2017.11.16追記】Firefox57で使えなくなった代替アドオンを探してまとめました Adblock Plus 、Fire Drag 、Foxy Gestures 、GreaseMonkey 、HD quality for YouTube 、Simple Translate 、Stylus 、新しいタブでリンクを開くOpen Link with New Tab を追加してみた。まだまだ物足りないので成長見守り中。

自宅用のNASとしてSynology のDS418j を購入したので簡単にレビュー。NASの導入は今回が初めて (今まではその系統はデスクトップPC等からの共有フォルダで済ませていた)なので、比較要素がなく、大したレビューは出来ない。

もともと、今回NASを購入しようと思ったのは、もうそろそろデスクトップPC(いまだにSandyBridge)を刷新しようかと考えていて、来年~再来年辺りに新しいのを導入しようかと考えていた。で、今回の刷新ではダウンサイジングも行おうと思っていて、今やPCの性能が十分すぎて高性能を求めるのはそれほど必要なくなっていることもあり、場合によってはmini-ITXを導入することも考えている。となると困るのはストレージで、内蔵3.5インチHDDをPC筐体にいれるのは厳しくなりそうだなあ、と言う見通しが立っている。Western Digital WD80EFZXの簡単なレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ デスクトップPCの買い替えに先行して、HDDをNASとして外に出してしまおう 、と言う結論に達した。タイミングよく最近機種のDS418jが発売になっていた ことも影響はしている。

と言うわけでNASを購入することにしたのだが、製品的にはSynology かQNAP あたりが無難そうではある。また、性能はあまり必要ではないものの4ベイの製品を使いたい、と考えていた。等々考えると、Synology ならDS418j /DS418 /DS418play あたり、QNAP ならTS-431P /TS-431P2 あたりが候補になりそうである。DS418j にした。動画のトランスコードなどをするわけでもないので、別に性能的には高性能なものは必要ではなかったので、上位機種のDS418 /DS418play は除外した。QNAP でも良かったのだがちょっと価格的に高かったので、まあ安い方でいいかと済ませてしまった。Synology のこの辺の製品は背面ファンが8cmx2発 と言う構成なので、もしかしたらQNAP の12cmx1発 と言う構成の方が静音的には優れるかもしれない(一般的には8cmの方が高音の風切り音が目立つと思う)。また、Synolocyは代理店が悪名高きアスクだった 。その点ではQNAP の方が良かったかもしれない。

今回は購入時に合わせて6TBのWD Red のHDDを一本買い足し、手持ちで倉庫化していたWD Red 3TBを2本 、WD Green 3TBを1本 差し込んで全4本の構成とした。そのうち、また機会を見てWD GreenだけはWD Redの6TBに差し替えようと思っている。こんな風にさまざまな容量・仕様のHDDをぶちこんでも動作するのはありがたい。この構成で立ち上げたところ、SHRで利用領域9TB(実際には目減りして8.1TB)、保護領域3TB、未使用3TB で認識している。

購入後のOSインストールは、ダウンロードセンター – DS418j | Synology Inc.

導入後、ファイルをどこに置くかで僕は少し困った。基本的なファイルはhomeフォルダ以下に置けばいいのだろうが、マルチメディアファイル (music,photo,video)はそれ用のフォルダがあるので、そっちに置くことにした。が、置いてみると、それぞれのフォルダにどうアクセスするかが悩ましい。一番簡単なのはそれぞれのフォルダをネットワークドライブで結ぶことだが、そうするとWindowsのエクスプローラにhome/music/photo/videoと四つも新しいドライブができてしまって、若干邪魔くさいのだ。シンボリックリンクを貼ってみると言うても試してみたが、あまり使い勝手がよろしくなく、結局\\DS418j/home/…と言うように素直にネットワークアクセスするのが一番無難になってしまった。

また、HDDのハイバネーションを有効にしていると、一定時間経過後にファイルアクセスするとHDD起動まで時間がかかり、一時的にアクセスするソフトがフリーズしてしまい、使い勝手が悪いので、若干消費電力は上がるだろうがハイバネーションは切る ことにした。具体的には【コントロールパネル】→【ハードウェアと電源】→【HDDハイバネーション】と進み、休止はなしにしておく。

その他、使ってみた感想としては、静音性はまあまあ悪くない。耳を澄ませばファンの風切り音やHDDのアクセス音は聞こえるが、布団も置いてある自室で使っていてもまあまあ我慢できるレベルではある。DSMと言うWebからアクセスするOSもそこそこ無難に収まっていて使い勝手は悪くない。挙動ではFirefoxで使うとWindowsサイズなどがうまく変更できなかったりするので、Chromeでアクセスする方が無難なようである。