随時更新。

超広角・広角域(焦点距離的には~23mm(換算34.5mm) までの)のレビューは→FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(3) 超広角・広角レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ 24mm~45mm(換算36mm~67.5mm) まで)のレビューは→FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(4) 標準レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ 46mm~100mm(換算69mm~150mm) まで)のレビューは→FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(5) 中望遠レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ 100mm~(換算150mm~) まで)のレビューは→FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(6) 望遠レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ

とりあえず使えそうなレンズ一覧は調査中。

Pixco CCTV 25mm f/1.4

2017年9月購入。

Cマウント のレンズ。Cマウント のレンズは高確率でFUJIFILM-Xマウント 、SONY-Eマウント には実用にならない と思っていて支障はない。基本はPENTAX-Qマウント やNIKON-1マウント 、せいぜいmicro4/3マウント で使う程度しか写野がないからだ。Xマウント には変換アダプタが存在しているので一応装着は出来るものの、盛大に周辺がケラれる。まあそのケラレを前提で遊ぶためのレンズだ。高価なレンズで遊ぶのは勇気がいるけど、このレンズならマウントアダプタが付属して3000円程度なのでそんなに悩まずとも済むし。

で、使ってみた感想はそこそこがっちりと強度はある かと思うが、安っぽいのは事実。ピントリング・絞りリングは固め 。基本は固定焦点っぽく、あまり頻繁に変更することを想定していないのだろうなあと言う感じの硬さ。絞りリングが前側で妙に太く、ピントリングが根元側で妙に手前側過ぎるので、ピント合わせをしているつもりが絞りリングをグルグルしているだけだった 、と言うことがしばしば。盛大にケラれる 。開放側はケラレの境界線が若干あいまいで、その分撮像範囲が広いように感じられなくもない。絞り込むとケラレの境界がしっかりと見えてしまうので、ただのケラれた状態の写真になり、使い道がほとんどない。開放側で、トンネル効果だと言い張る方が無難 。周辺は見事にグルグルボケ になる。

以下作例。

輪郭強調とかはなく存外に素直 なので頭の中で思い描くイメージを外すことがなく、扱いやすい方だと思う。あらかじめ露出は若干マイナスに振っておく 方がいい。

絞り別の解像と周辺の写り方の作例。画面中央のビニールハウス辺りでピントの山を取ればよかったが、確か記憶ではその後ろの山(浅間山)でピントを出したような気がするのでF1.4では画面中央でもボケボケになってしまっている。近接開放写真専用のレンズ と思った方がいいと思う。背景もガンガンボケてくれるので、開放で使って全然問題なし、多少絞り込むとしてもせいぜいF2.8ぐらいまでの範囲で使うのが良いかと思う。

PENTACON AV 2.8/80 MADE IN G.D.R.

2017年11月購入。

このレンズは、ヤフオクで購入した。バブルボケ で有名な、Meyer Trioplan の派生レンズ。確か、メイヤー社 が後にオプティコン社 に吸収されて、オプティコン社 名義でトリプレットレンズ をいくつか発売している。これもそんなレンズで、さらに言えばカメラ用のレンズではなく、プロジェクター用のレンズをM42マウントに移植したものなんだそうだ。トリオプラン はバブルボケ が見直されて数年前から人気が出ているレンズで、復刻レンズまで登場したのだが、如何せん高い。50mmのトリオプラン なら5万円前後で入手できるようだが、100mmのトリオプラン だと旧製品で10万弱、復刻品だと10万を軽く超える値付けがされていて、ちょっと手を出しにくい。が僕が入手したこのレンズは1万ちょいの値段なのでかなりリーズナブルな購入だった。さっきも書いたように元プロジェクター用のレンズなので絞りリングは省略されており、F2.8専用のレンズになっているのだがバブルボケ を楽しもうと思ったら絞る必要性なんかないわけで、これで充分である。また、焦点距離80mmと言うのも使いやすい。おそらく、焦点距離50mmはm4/3でないと狙いの大きなバブルボケ は出ないだろう。100mmならフルサイズでも充分行けると思う。僕の入手したレンズもフルサイズでも余裕のイメージサークルがあるようだがAPS-Cで使っても悪くない感じだ。

※バブルボケ は、背景にある点光源が写りこんだときに大きく丸く玉ボケ になる際に、輪郭がきれいに縁取られ 、リング状にも近くなるボケ。基本的に球面収差がオーバーインフ に設定されているときに発生し、普通のボケとしては二線ボケの原因にもなるのでどちらかと言うと敬遠される。がトリオプラン などのトリプレットレンズでは顕著すぎてバブルボケ はかえって見事で、作画効果にちょうど良くなる。一部の超望遠で使われるミラーレンズ(カタジオプトリック光学系)はレンズ(ミラー)中心を使わないので完全にリング状のボケになるが、それとは若干作画効果が異なる。

以下作例。さっきも書いたようにこのレンズは絞れないので開放作例のみ。

バブルボケ を出せないか軽くテスト。基本的には、逆光気味の背景で木漏れ日をいれる とバブルボケ になるのだが、意外と取り込むのは難しかった。バブルボケ ありきなので、まず背景のバブルボケ の大きさがちょうど狙い通りになるようにピント位置を定め、そのピント位置に前景が来るように調整するような、構図を考える時に逆転の発想をする方がうまくいくような印象だった。

バブルボケ と両立できないか試してみた作例。実際の人間の顔より小さいであろう銅像でも構図に入りきらない感じなので、ちょっと厳しい感じ(顔が入りきったり、上半身だったりの構図だとバブルボケ が小さすぎてインパクトがイマイチになる)。

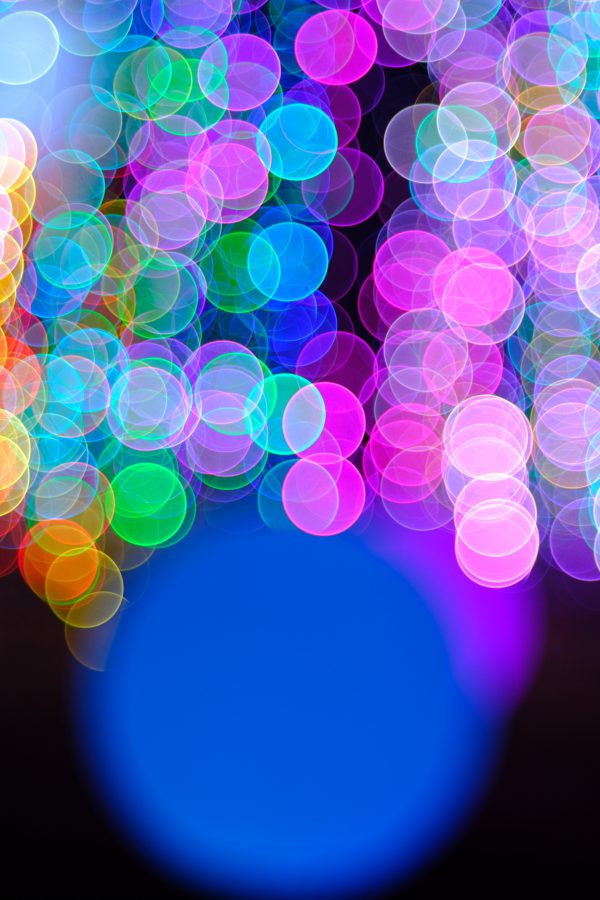

バブルボケ はいくらでも出るし、もうイルミネーション撮影で夢中になれること請け合い。やはり、前景に何かオマケを置くのが肝要かと思われるので、撮影スポットによっては前景用になにか小物の被写体を持っていくといいかもしれない。

バブルボケ のサンプル。ボケのサイズが小さめだと、若干の口径食の影響 が出るらしく、周辺部のは円形が崩れている。とは言えそれほど目立つレモンボケでもないので、このぐらいのボケサイズでも十分使えると思う。

バブルボケ のサンプル、さらに。ボケのサイズが少し大きくなると、口径食の影響が目立たなくなるのが分かる。さらにボケが大きくなるともっと目立たなくなるけど、それは省略。

FUJINON XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro

2017年12月購入。

マクロレンズ はレビューの中でどこに書けばいいんだかとも思ったけど(中望遠 のジャンルでも良かったか?)、まあ特殊効果レンズ のレビューで紹介。発売されたばかりなうえ、発売時期が11月だったか、紅葉ですら終盤じゃないのか状態の中での発売なので初動は存外低調だったんじゃないかと思う、このレンズ。花咲く季節に出してればもっと初動大きかったんじゃないかなあ。現時点では国内レビューあんまり多くないようだ。FUJINON XF60mm F2.4 R Macro があるのだが、初期の発売でハーフマクロ までしか対応していない・手振れ補正に対応していない ・代わりに結構小型軽量 なXF60mm 、満を持しての発売で当然等倍撮影 まで対応している・手振れ補正にも対応している (しかも5段分!)・けどめっちゃでかい重い レンズであるところのXF80 、と二つのレンズのキャラクターは結構違う ので冷静になって考えればどっちのレンズを買うべきかはそれほど悩まずに済むと思う。個人的には、とりあえず撮影の幅を広げるためにバッグの片隅にマクロレンズを置きたい人はXF60を使えばいい し、日常の撮影がマクロ撮影が主体で多少のデカ重に耐えられる人はXF80を買えばいい と思う。最初このXF80 を買う前は「XF60 はいくらなんでも初期発売だし手振れ補正もないしなーないよなー」とか思っていたが、XF80 を買って思ったのはこっちはデカ重で持ち歩くのが明らかに苦行なので、確かに撮影は楽になるかもしれないが、そうそういいレンズってわけでもないぞ、って事だった。

とまあざっくり書きつつ簡単な印象を列記するとでかい。重い 。手持ちのXC50-230 より若干長く、だいぶ太いのはびっくりした。重量も言うまでも無し。このレンズ、レッドバッジシリーズに入れるべきだったんじゃなかろうか(レッドバッジはズームだけなのか?)O.I.S.ユニットが中で動いている んだろうが若干ゴロゴロ感あり。XF18-55 やXC50-230 ではこんなにゴロゴロしない。O.I.S.ユニット自体が結構重そう だぞ、と言う印象をうける。通電中も 微妙にゴロゴロと言うかモーター音だと思うがうるさい 。野外で使ってる時は気にならないが静かな室外で使っていると、「お、意外に音が出てるな」と言う印象を持つ。AF速度はそこそこ 。通常域はXF35mmF1.4 ぐらいのイメージで、爆速ではないがまあシュッとあってくれる。マクロ域はピント合わせをしている間にファインダの中でピント合わせに伴ってボケの大きさが変わっていくなあ、と分かる程度の遅さ。これはまあ仕方ないところか。なお、明るい野外で使うほうがピント合わせは速く、やや暗めの室内だとX-T2の位相差素子が効いていないのかノロノロ である。ピントリングが占拠していた方がかっこよかったんじゃなかろうか 。さらにレンズキャップを装着する先端はもう一段細くなっており、なんかデザインはちょっとかっこ悪い気がする。ピントリングのトルクはやや重め 。まあレンズの大きさからすればこのぐらいの感触が妥当なのかな。がピントリングの回転角 はどうかと思う。最近接から無限遠までピントリングを三周ぐらいする。微調整がしやすいかもしれないが、ピントリング回すのめんどくさすぎ。せいぜい二周でいいと思う。このレンズに限らず、フジのレンズはピントリングの回転角を大きく取りすぎだと思う。所詮電動エンコーダなので、回転角の感度を調整できる項目がボディ内にあればいいんじゃないか と思う。絞りリング、トルク重すぎ 。よっこいしょと回転しないといけない。こっちもただの電動エンコーダなのだし、なぜフジノンブランドのレンズ全体でトルク統一できないのだろうか。OISのON/OFFスイッチ、焦点レンジ変更スイッチは結構硬め で、これは良い。手持ちのXF18-55 は軽めでバッグの中に入れたり出したりで誤作動してる時があるっぽいので、このぐらい重い方がいい 。レンズキャップが62φのもので新型仕様? 今まで使ってたフジノンのキャップはグラグラでまともに使う気が起きない感じだったが若干マシ になってる。旧仕様のレンズキャップは前面が軽いドーム状の傾斜だったが、このレンズについてる新仕様のキャップは他社の物と同じく平面になってる。まあどっちみち僕はタムロン旧仕様キャップに交換してしまうのだけど。描写の話だけど、まあ単純に素晴らしい の一言。XF16mmF1.4 の時にも感じたことだが、フジの素晴らしいは解像するところは素直にかっちり解像し、アウトフォーカスは前ボケも後ろボケも癖もなく自然に消える、ホントに素直な描写 。欠点がどこにもなく、良いところは高いレベルで到達している。癖がないので扱いやすい半面、何も癖がないのでサラリとしすぎていて僕には戸惑いを感じてしまう 感じ。たった一つだけ弱点 を見つけたけど、口径食が大きくレモンボケが目立つ 。特にこの焦点レンジでマクロまでまかなうとなると、イルミネーションの時などレモンはかなり気になるだろう。だが不思議なのは口径食が気になるのはあくまで光源ボケを入れた時の話で、普通の描写の時にグルグルボケっぽいものが発生するだとか、ボケ描写にザラツキがあるだとか、そう言う欠点はないようだ。なので、扱いやすさをスポイルすることは無い だろう。

以下、しょうもない作例。

レンズが優秀なのでどっちもうるさくならず、ナチュラルにボケていっている と思う。

歪曲収差は無視できるレベル だと言うこと。まあ、中望遠レンズに顕著な歪曲収差があったら困るけど。このシャッター速度でもこれだけ止まりますよと言うこと(ss1/13) 。なんとなく描写がツルンとしてるのは微ブレもあるのかもしれないけど、まあ目立った手ブレはないと思う。手持ちでサクッと撮っただけなので、シャッター速度限界は頑張ればもう少し下にあると思う。本来なら焦点距離80mm→換算焦点距離120mmなので一般的なシャッター速度限界が1/120ぐらい、そこから5段補正が効くので(1/128→1/64→1/32→1/16→1/8)大体1/8secぐらいまでは手持ちでいける計算になる頑張ってもう一段で1/4secもいけるのかもしれない。これは便利だ。

マクロ域の場合、さっきと同じようなシャッター速度(今回はss1/15)では結構明確に手ブレしてしまう のが分かる。この撮影の時は手前に机があって片肘をついていたので、立って手持ちのさっきの写真の状況より、手振れ耐性は高い状況だったと思うのだが。このレンズはシフトブレ対応しておりマクロ域でも手振れ補正が効くとあるが、5段までは効かない ようだ。実効でどのぐらい効くのか調べてみたいところだが、とりあえずは2段としてss1/32secぐらいまでにはとどめたいところだ。

光源ボケの様子 の確認で、年輪ボケ の様子と口径食 の様子の確認。口径食は目立たない 。モンボケが出る ことが分かる。ごくわずかな年輪ボケも発生している がまあこの程度なら我慢できる程度じゃないかと思う。年輪ボケは光学系に非球面レンズを使っているとその研磨ムラに起因して発生しやすいらしく、このレンズも非球面レンズを使っている(最近は研磨技術が進んで非球面レンズでも年輪が発生するのは減ってきているようだ)。レンズ最前面の表面にホコリが若干付着していたせい じゃないかと思う。ボケの輪郭 は完全になだらかではなく若干確認できる が、変な色付きなどはほとんどない ようだし、この程度の輪郭だと通常撮影で二線ボケが出ることもない ようだ。口径食はしっかり確認できる 。これはやっぱり気にする人は気にするんじゃないかと思う。何があるのかは分かるけど、うるさいわけじゃないボケ、このぐらいが一番扱いやすい のじゃないだろうか。

ゴーストは若干発生する ようである。きれいに解像している (開放絞り)。これは素晴らしいと思う。

絞り別 に三例。まあ普通に開放からバリバリに写ってますね。マクロレンズだけど遠景でも全く問題ない 感じ。浅間山のてっぺん近くの稜線に石ころがある様子とか開放からバッチリ写ってます。開放の周辺部(右下、左下)は若干解像が甘いけど、これは単に構図がちょっと下になっちゃって前景がピント外になっちゃっただけではないかと推察される。周辺減光は、開放でほんの少し 確認されるけど、こうやって比較されない限り気になることは無い と思う。

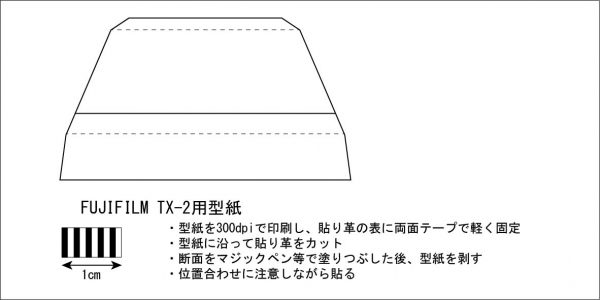

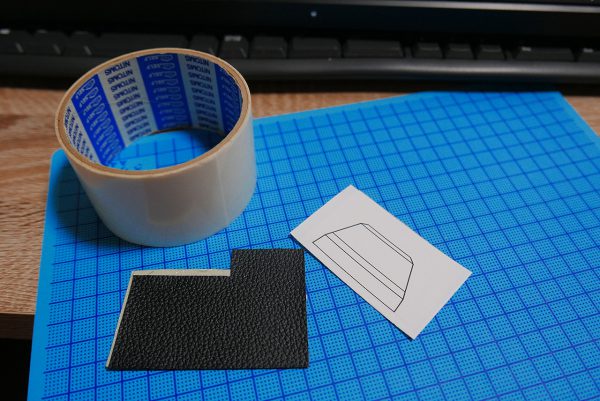

FUJIFILM X-T2 の銘板のところに貼り革で化粧板を作って貼り付けて、FUJIFILM のロゴを隠してみた。

まあ、隠した理由はただのミーハーと言うか、FUJIFILM ロゴがない方がレトロに見えるかなあと思ったから。FUJICA ロゴだったらかっこよかっただろうになあ…とか思ってしまう。パーマセルテープ なんかを貼って使っているのを時々カメラ雑誌やテレビなんかで見かける。

と言うことで、まあお遊びでロゴを隠してみた。昔からカメラに貼り革を貼って遊ぶのをやっているので、まあ貼り革も余ってるしやってみようかなと。

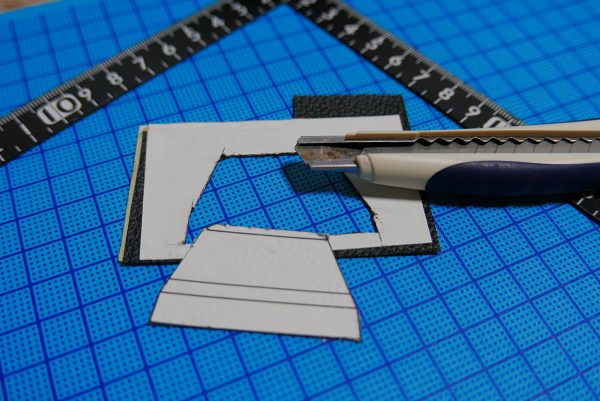

使う貼り革はビニックスレザー 。主にライカ用の交換貼り革や、その他カメラをドレスするために使われている。1セット買うと貼り革と貼り付けるための両面テープが入っている。A4サイズで、一度買うと素人の遊び程度では使う量がたかが知れているので使い切るまで結構長いこと遊べる。また、耐久性は十分にあり、手元にあるDMC-LX3に貼った貼り革はもう10年近く経つはずだが相変わらず問題なく使えているので、あまり劣化の事とかは気にしなくていい。

ロゴをきれいに隠す大きさにカットすればいいのだが、いつものごとくノギスとかでテキトーに測ってイラレ上で見本紙を作成する。

なお、ペンタ部のデザインはX-T1、X-T2で基本的に共通らしいので、上記の型紙でX-T1でも同じように覆えるはず。

先日、内山牧場の大コスモス園に行ってみた。が、大コスモス園自体は今年は外れだったみたいで、数年前に行った時に感動したような前面を埋め尽くすようなコスモスがなくて、ほとんどの範囲は雑草が目立ってイマイチだった。X-T2にあるパノラマ撮影機能を使ってみた 。のでその感想の備忘。

パノラマ撮影機能と言えばフィルム時代はフィルムの上下をマスクするだけのなんちゃってパノラマ機能が一時期流行し、カメラに無駄にP機能として搭載された結果、多くの人がボタン操作を間違えてパノラマ設定にしたまま撮影をし、事後のDPEで画質の悪い上に無駄に値段高いパノラマ写真をプリントされて困っていたのを思い出す。当時DPEショップでバイトしていた時、数十本に1本ぐらい、『あーこれ設定間違えて撮ってるわ』と思しきパノラマ写真があって、とはいえそもそもフィルムがマスクされているので上下は何も写っておらず、パノラマプリントせざるをえないフィルムを虚しく印刷していた。一応、ガチのパノラマ写真と言えば富士フイルムのTXシリーズと言うのもあったけど、まあ一般には全然知られてないだろう。

閑話休題。X-T2でそんなパノラマ機能を使って撮影してみた。撮影方法としては、ドライブダイヤルをパノラマ撮影モードに変更して、カメラのガイドに従ってシャッターボタンを押し続けながら体を回転させるだけ。体をぐるりと回す 方がいいと思う。また、その回転はあまり速く動かすとエラーメッセージが出てうまくいかない。思ったよりゆっくりと体をねじる ような感覚で回す。

と言うことで、撮影結果は以下の通り。

随時更新。 46mm~100mm(換算69mm~150mm) までのレンズで検討したもの、購入したものをメモ。

超広角・広角域(焦点距離的には~23mm(換算34.5mm) までの)のレビューは→FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(3) 超広角・広角レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ 24mm~45mm(換算36mm~67.5mm) まで)のレビューは→FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(4) 標準レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ 100mm~(換算150mm~) まで)のレビューは→FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(6) 望遠レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(7) 特殊効果レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ

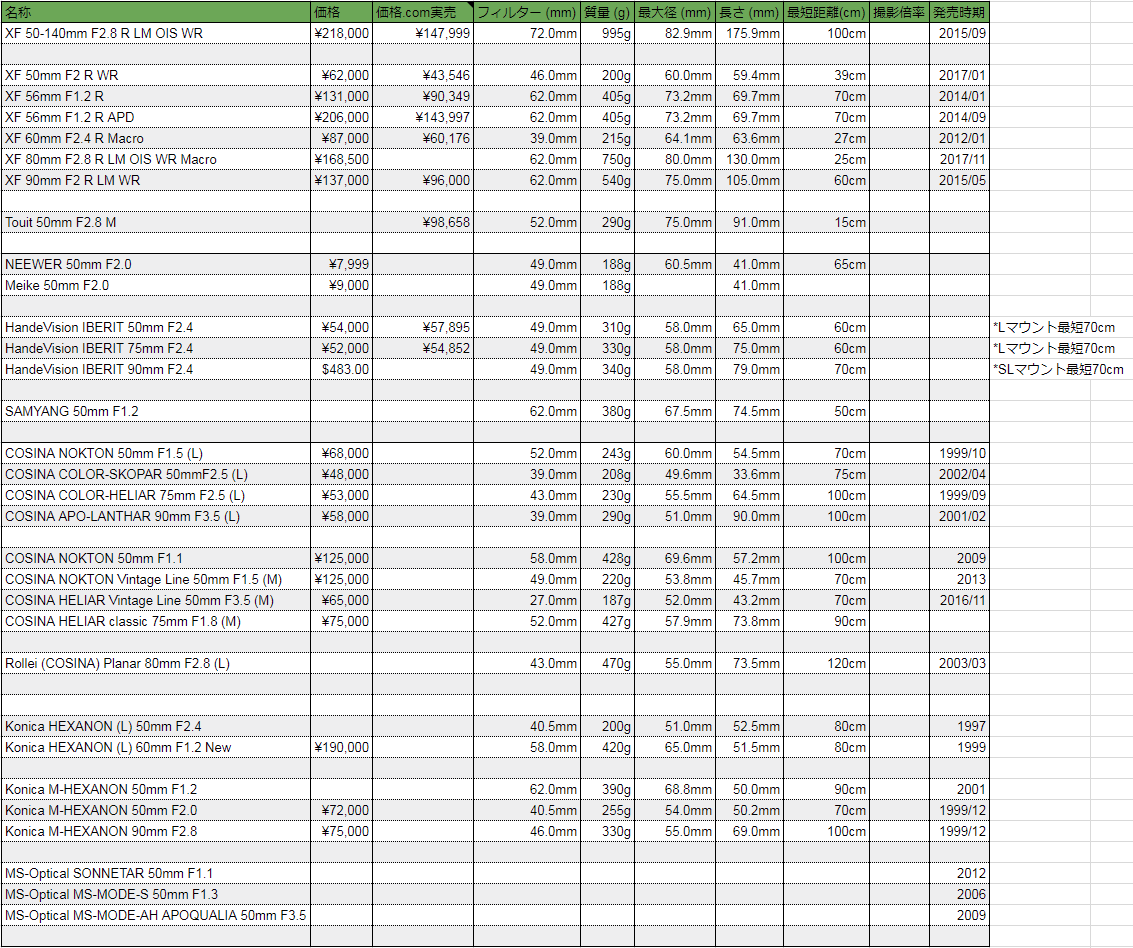

以下、とりあえずさっくり調べたレンズ一覧。例のごとく、一眼レフ用レンズは数が多いので除外、L/Mマウントレンズは1990年代以降の新しめのレンズ(ライカ純正を除く)を掲載。この辺のレンジからまとめて純正望遠ズームを一本買って済ませる方が個人的には無難 なように見える。何より、このレンジでは手振れ補正がないことが結構ダメージとして効いてくるので、純正ズームのレンズ内手振れ補正に頼りたいと考える方がいいからだ。

HELIOS-44-2 F2/58mm

2017年6月購入。

上の一覧にないレンズをのっけから紹介する。まあ、このレンジのレンズとして最初にこれを買ったのだから仕方ない。このレンズは、ロシア製のM42マウントレンズなので、マウントアダプタを介して装着する。僕は最初慣れずにとりあえずXマウント-PK/Rマウントアダプタ とKマウント-M42マウントアダプタ を買った(将来的にKマウントレンズも買おうと考えていたので)のだけど、後から少し慣れて考えてみると、この買い方はそれほど良いわけではなさそうだ。一番正解の買い方は、少々ゴチャゴチャ連結感があるが、FujiFilm製純正Xマウント-Mマウントアダプタ 、Mマウント-Kマウントアダプタ 、Kマウント-M42マウントアダプタ と買う のが良さそうだ。Kマウントなんて使わないよ、と言うのならダイレクトにMマウント-M42マウントアダプタでも構わない。

なんでこんなまどろこっしいガチャガチャを薦めるかと言うと、X-T1/X-T2 にレンズを装着した時に、Exifに焦点距離入力をするのに便利 だからだ。X-T1/X-T2 には電子接点のないレンズに対して焦点距離入力をするメニューがあるが、これが結構深い階層の中に入っていて、レンズ交換の度に呼び出して入力するのが面倒なのだ。一方で、純正FujiFilm Xマウントアダプタを使えば、マウントアダプタ上にボタンがあってそこからダイレクトに焦点距離設定メニューに入れる。これが思ったより便利(このマウントアダプタの組み合わせですらレンズ交換時に焦点距離再入力忘れたりもするのだが)。現時点ではフジのカメラにはボディ内手振れ補正などがあるわけではないので、別にまあ焦点距離入力などしなくてもいいのだが、やっぱり入力した方がいい。

で、なんでこんなレンズをいきなり購入したのかと言うと、個人的に『グルグルレンズ 』を一本買っておきたいなあと思っていたからだ。グルグルレンズ と言うのがどういうのかと言うと、画面中心を基準に被写体の周りをグルグルと回るような感じにサジッタルなコマのボケがよく出ているレンズのこと。伝統的なのだとMeyer PrimoPlan あたりで有名で、最近だとLensBabyのTwist系効果レンズ とか、LomographyのNew Petzval 58 Bokeh Control Art Lens 辺りが有名だと思う。まあサブカル界隈に有名なレンズで、このHELIOS-44-2 もグルグルボケが出ると聞いた(その上格安!)ので買ってみたのだ。

買ってみた感想としては個体差も大きい ので一概に評価できない。絞り目盛が逆 で、F16の側に回すと開放、F2の側に回すとめいっぱい絞りこまれる。途中の絞り数字なんて確認しようもないアバウトさ。逆光にはめっちゃ弱い 。レンズの反射具合を見るにつけモノコート っぽいし、この辺はむしろそれを活かした作例を考えるべき仕様かと思う。絞りリングはさらにスッカスカ である。さっき書いたとおり目盛も逆だし何がしかのニコイチなんかもされてそうだが、軽く触っただけで絞りが動いてしまうのは結構辟易。しっとりとした湿り気のある描写 なので、あまり解像が気にならないのもあるかもしれない。SL(一眼レフ用)レンズだとボディのコンパクトさをスポイルするなあ 』であった。アダプタをガチャガチャ取り付けると結構な長さになり、最大径がそれほど大きくはないので取り回しがそれほど悪いわけではないが、まあかっこ悪いのだ。このレンズを買った結果、X-T1/X-T2に装着するレンズはマウントアダプタ遊びをしてもMマウントまでだなあと思った次第である。

以下作例

NEEWER 50mm F2.0

2017年7月購入。

これは標準域にHengyijia を買った時に安かったから一緒に買ってみたもの。同じスペックのレンズはNEEWER 銘とMeike 銘で出ているけど、銘板とか塗装とかが若干違いはするけど中身は同じもの だろう。

で、いきなり感想は身も蓋もないかもしれないが、このレンズは買いではない。スペック的には無難な数字だし、描写もそれほど悪くないし、コンパクトでいいのだが、このレンズは最短撮影距離が65cmと若干長い のだ。焦点距離50mmなら最短撮影距離も50cmまでは頑張ってもらいたかった。このせいで、若干撮影が間延びしてしまって僕にはうまくリズムがとれなかった。純正XF50mmF2が最短撮影距離頑張って39cm なので、そっちの方が何かと便利に使えるのではないかと思う。

その他買った感想としてはピントリングはてごろなねっとり感 があっていい。絞りリングはかなり重ため で、クリックのないタイプ。XF純正・サードパーティ含めてこれだけ重たい絞りリングと言うのはあまりないと思うが、操作はこのぐらいしっかりトルクがあった方がやりやすい気はする。ターレット はニコンやペンタ(タクマー)、フォクトレンダーみたいな段差と溝が交互に来るタイプ。絞りリングは朝溝だけのタイプなので、この使い分けをしているのはよろしい 。Hengyijia 25mm F1.8はどっちのリングも同じ模様のターレットなので時々間違えて距離操作をするつもりで絞りリングをいじってた、なんてことがあるがこれはそういう誤操作しにくくて良い。ピントリングのターレットは、パッと見の印象は結構イカツイのじゃないかと思うが、ピントリングの幅がそんなに幅広ではないこともあり、意外に静かなたたずまい。周辺が荒れることもある ので、多少絞った方がいい。

以下作例。

COLOR-HELIAR 75mm F2.5

2017年7月購入。

中望遠域のレンズはいろいろ悩ましいが、最初にターゲットにしたレンズはカラーヘリアー 。このレンジのレンズは純正で60、80mmのマクロと90mmのレンズがあるが今一つ大きく重たいのが気になったのと、60mmならまあまあコンパクトだがもう少し焦点距離が長いものが欲しかったのだ。で、サードパーティではコンパクトなm/Lマウント にしようかなあと漁っていて、目に留まった。カラーヘリアーの75mmはKマウントのSLレンズは使ったことがあって、その時の印象では「結構柔らかいながらも芯はしっかり写り、ボケも柔らかく絞り変動に伴う描写の変動も少ない、扱いの楽な優等生 」と言う感じだった。で、Lマウント の物に手を出してみた次第。

使ってみた印象としては描写は思ったよりカリッカリ だった。ファインダーでのピントの山はなぜかイマイチつかみにくく、若干苦労するのだが、いざ撮影画像を見るとピントはビシッと来ていて気持ちがいい。一緒に買ったSWH15mmがピント甘目なのに対し、こっちはなんでこんなに、と言う印象。フィルム時代の設計のレンズとはとても思えない。さすが、中望遠で欲張りすぎてないF値のレンズの性能はいいもんだなあと改めて実感。逆光は若干弱め 。パープルフリンジも若干のる 印象。最短撮影距離1m はきつい。対象物に寄りきれない。SLレンズだと70cmまで寄れるので、この30cmの距離感はつらい。

あと、レンズのせいではない欠点だが、この辺のレンジから手振れ補正機構がないのがボディーブローのように地味に効く 。撮影して自宅に戻ってきて確認するとぶれていた、と言う写真を慣れないうちはそこそこ量産してしまった。撮影時は当然絞り優先オート露出撮影になるわけだが、撮影時にはシャッタースピードもチェックして1/100secより遅くならないように気を付ける必要がある(頑張ればもう少し遅いssでも撮影できなくはないが、やっぱ等倍鑑賞できることを考えると基本のシャッタースピード限界はきっちり守っておかないと厳しい印象)。ぜひともボディ内に手振れ補正機構を組んだボディをフジに開発してもらいたいものだ。なにもオリンパスのように5段6段なんて神がかりな補正はしなくてもいいから、2.5段~3.5段補正してくれるだけでもずいぶんと楽になるしね。

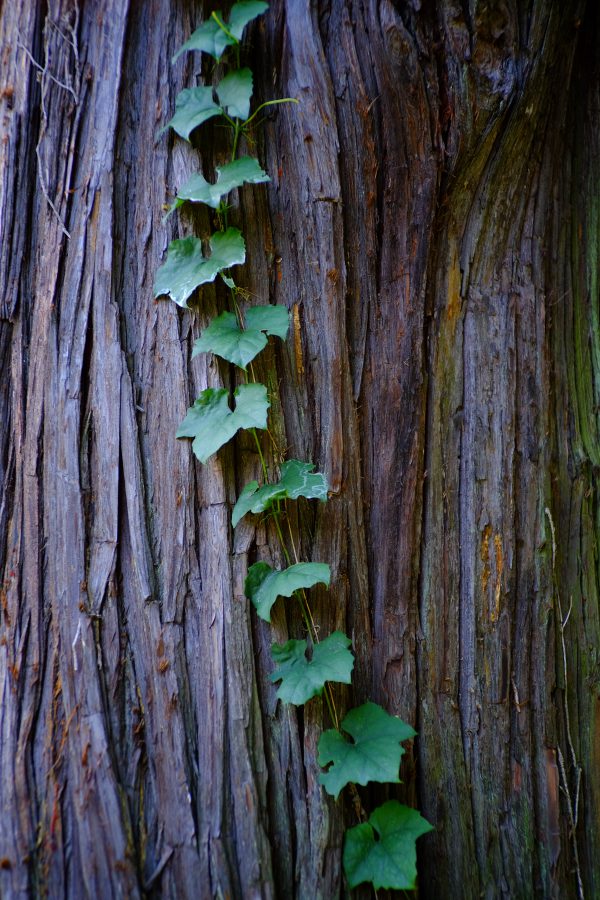

以下作例

HandeVision IBERIT 75mm F2.4

2017年8月購入。

もともとは上記のカラーヘリアー で行くつもりだったが、イベリット が販売終息?売り切り体制に入ったらしくamazonでガンガン値下げ販売をしていた ので、思わずつられて買ってしまった。結果、目下のところカラーヘリアー 様すら押しのけてこのレンズが『僕の相棒』になってしまっている。超お気に入りレンズ。

イベリット のレンズシリーズを出しているハンドビジョン は、中華レンズなのだが、一応「ドイツでレンズ設計」したので画質で他の中華レンズと一線を画す、と言うふれこみでやや強気の値付けで売っていたレンズだ。24mm/35mm/50mm/75mm/90mmと言うラインナップで当初攻める目論見だったようだが、結局24mmと90mmは市販はされず、Xマウントでは50mmと75mmしか出ていないように見える。50mmもまあまあ魅力的なレンズだったが、スペック的にはもう少し長めの焦点距離のレンズが欲しかったので75mmを選択。75mmで選ぶと言ってもブラックにするか/シルバーにするか、Xマウントにするか/Mマウントにするかで都合4パターンの候補ができてしまうのだが、そのうち3種類を買って試してしまった(←バカ)感想から言うと、Xマウントのレンズを選んだ方が良いようだ。と言うのも、XマウントとMマウントでは最短撮影距離が違っており、Xマウントが60cmまで寄れると言う魅力があるからだ(Xマウントでも70cmまでは寄れるので、決して悪くはない数字なのだが)。ただし、毎回レンズ装着時に焦点距離入力をするのはやっぱり純正Xマウント-Mマウントアダプタを使う方が便利であり、そっちの利便性を優先するのならMマウントでもいいかなと思う(あと、MマウントならEマウント用に転用もできるかな)。

そんなレンズだが、使った印象としては絞りリングはちゃんとクリッカブルストップがある 。パープルフリンジは結構のる 印象。カラーヘリアー の項目で述べたのと同じく、手振れ補正機構が欲しいなあと言う事だろう。

以下作例。

FUJINON XF 90mm F2 R LM WR

2018年3月一日レンタル。

特殊レンズの欄に載せてあるが、XF80mmも使用したのだがずいぶん大きく重く、日常に使うのはちょっと困難だなと感じたので、こちらを東京に行った折に一日レンタルで使用してみた。こちらもそれなりに大きいレンズだが開放F値もF2と明るく、その明るさでこのサイズ感ならまあ我慢できるかなあと感じたレンズだった。

使ってみた印象としては

以下作例

随時更新。 24mm~45mm(換算36mm~67.5mm) までのレンズで検討したもの、購入したものをメモ。

超広角・広角域(焦点距離的には~23mm(換算34.5mm) までの)のレビューは→FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(3) 超広角・広角レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ 46mm~100mm(換算69mm~150mm) まで)のレビューは→FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(5) 中望遠レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ 100mm~(換算150mm~) まで)のレビューは→FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(6) 望遠レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(7) 特殊効果レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ

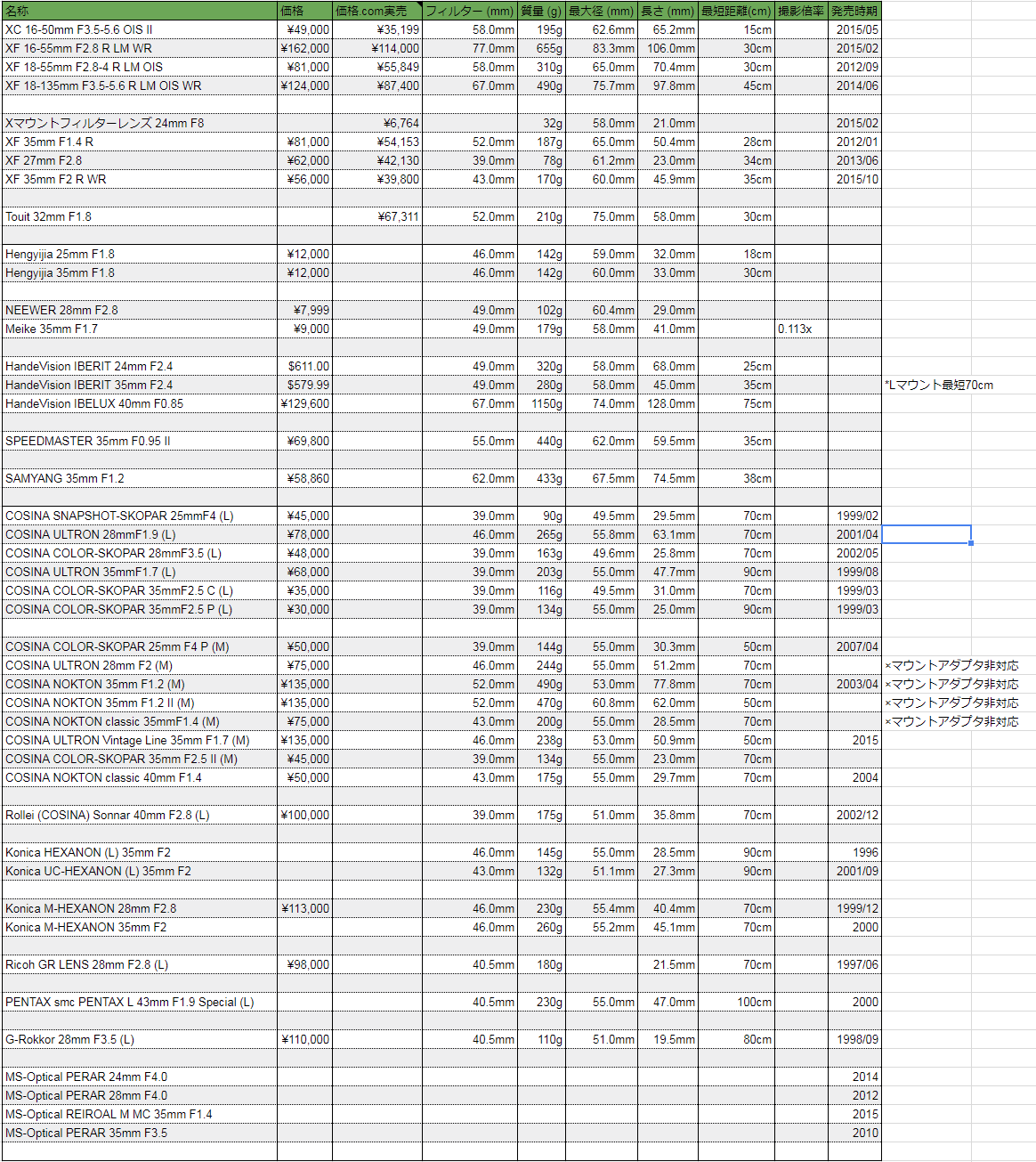

とりあえずざっくり調べた使えそうなレンズ一覧は以下の通り。カメラとの電気的連動が一切なく 、MF/マニュアル絞りなのは言うまでもない上に、Exif上にレンズデータが記録されない のが残念(焦点距離のみ、カメラ内で設定することでExifに反映される)。そもそも、XマウントサードパーティレンズはCarlZeissのTouit以外電気的連動をしないのだが、例えばSONYのEマウントレンズならば電気的連動をするものが(マウントアダプタを含めて)あるのに、Xマウントではそういう製品がないのは残念。Eマウントは解析してでも対応する価値があるが、Xマウントには解析する価値がないと言うことなのだろうか。あるいはEマウントは情報公開があるがXマウントは情報公開がないと言う事だろうか、いずれにせよとても残念なことである。

FUJINON XF 35mm F1.4 R

2017年6月購入。

とりもあえずに最初に買った、と言うかX-T1ボディと一緒に買ったレンズがこれ。僕は基本的にズームレンズを好まず 、単焦点を使いたい人間なので、まあ今回は定番の標準単焦点から行ってみよう、と選んだ。対抗馬としてはXF 35mm F2 R WR Touit 32mm F1.8 ペンタックスAPS-CでFA31mmを愛用 していたこともあり、35mmよりも心もち広い画角のレンズが欲しくはあったが、Touit 32mm F1.8 はレンズデザインかっこ悪すぎなのでひとまず見送った。XF 35mm F2 R WR もかなり悩んだが、スペック上ではF2になる割にはレンズ全長がコンパクトにならないこと(実際にはレンズ径が細いのでだいぶコンパクトには感じるだろう)、よくよく考えると今までF1.4のレンズは使ったことがなかったこと(せいぜいFA Limited 3本や SMC-M 50mmF1.7 ぐらいだった)、世間の評判では『XF 35mm F1.4 R はAF速度が遅い』とのことだったが全群繰り出しで遅いのは全然気にならないタイプだったので、ファーストチョイスとして選んでみた。

レンズと一緒に買ったのは

簡単な印象としてはテーブルフォトを撮るのに座ったまま撮影でき 、立ち上がる必要のない、楽ちんな最短距離。ピントリングをMFで使った時の距離移動のゆるさ はどうにかならないものか。もちろん細かい方が微調整しやすいのではあるが、このレンズ、MFにすると無限遠から最短距離にするまでピントリングをおおよそ2回転しないといけない 。マクロレンズなわけでもないし、明らかにこれは設定をミスってるんだろうと思う。

と言う感じ。最初は、換算52.5mmは心もち狭いのではないかなあと思ったが、使ってみるとそれほど苦にはならずに使えるようだった。

以下、参考に撮った写真。

XF 16mm F1.4 R WR とそれほど差がない。XF 16mm がよく寄れるレンズと言う事か。XF 16mm は最短でも被写界深度が深めなこともあって結構カリカリしてたけど、こっちは緩めの描写。一応ピントの合った領域では葉脈が分かる程度の解像度はあるけど、ピントが薄すぎるのもあってカリカリ感はない。

Hengyijia 25mm F1.8

2017年7月購入。

中華製サードパーティレンズには、NEEWER /Meike /Hengyijia あたりの格安レンズ と、HandeVision /SPEEDMASTER /SAMYANG あたりのやや高級ライン があるが、個人的には高級ライン側のレンズには今一つ魅力を感じない。その値段を取るのなら、MFのままでいいけど焦点距離やF値はExif連動にしてほしいと思うからだ。25mmF1.8 /28mmF2.8 /35mmF1.7 /35mmF1.8 /50mmF2.0 辺りがあるが、35mmは純正F1.4があるから不要だろうと言うことで、50mmはとりあえず買ってみるとして、25mmを買うか28mmを買うかはちょっと悩んだが、レンズ全長3mm長くなるだけで開放F値が1.8になるならそっちがいいなあ、と言うことで25mmF1.8 の方を買ってみた。周辺画質が若干荒れそう なのは予想できる。

簡単な印象としては近接撮影では無難によく写り 、テーブルフォトなどには開放から使えるので良好。無限遠はやはり周辺画質が破たんする 。像面湾曲も若干あるようだが、サジッタルコマフレア(この場合はメリジオナルコマフレアなのか?)の発生が顕著なようで同心円方向に像が流れる。うまく使えばグルグルボケになるのかもしれないが、無限遠気味のでグルグルってどう使えばいいのかまだよく分からない。逆光画質はお察し 。盛大にゴーストもフレアも出る。手で軽くハレ切りしてやるだけでもだいぶマシになる ので、あまりに気になるのなら深めのフードなどおごった方がいいかもしれない。個人的には、逆光のへっぽこさはそのまま活かしてフレアで表現を考えた方がいいと思う。最短距離18cm はいい。このレンズをボディにつけっぱでとりあえず何でもこなせる感じ。レンズリアキャップを装着するとユルユルで外れやすい 。フジ純正のキャップの方が外れやすく、レンズに付属してきた中華製レンズキャップの方が幾分かマシであるが、外れやすいのは結局同じなのでこの辺は何とかならないものか。ピントリングを操作しているつもりが絞りリングを操作している ことがある。絞りリングにF値ごとのクリックストップがないので、ますます誤操作に気づきにくいのだ。絞りリングにクリックストップをつけるか、ピントリングのローレットを変えればよいと思う。おそらく、この手の格安レンズはクリックストップ用の機構すら省略することでレンズ生産コストを落としていると思うので、せめてローレット加工は欲しいかな(実際、NEEWER 50mm F2.0はタクマーみたいなピントリングローレットなので、誤操作が少ない)。オーバーインフになっている ので、無限遠の風景を何気なくパチリとやるときも多少のジリジリしたピント合わせ動作が必要。カメラ本体の設定をいくつか適切に組み合わせてあると、X-T1では背面のフォーカスアシストボタンを押すことで、X-T2では後ろ電子ダイアルの押し込みで、ピント位置の拡大ができるので活用した方がいい。

と言ったところか。レンズ交換は諦めてゆるーく撮影するスタイルがいい と思う。換算37.5mmと言うことで標準と言うよりは広角レンズに近い性質のレンズなので、気楽に撮影するにはあまり悩まずに使える便利なレンズである。

以下、参考に撮った写真。

順光気味の撮影だけど、絞り開放は周辺減光と言うより周辺の色シェーディングがちょっときつい感じ。解像感もないので輪郭強調のドロドロ感がちょっときついかも。F4-5.6ぐらいに絞ると周辺減光は改善し、周辺画質もまあ妥協できる感じかな。思い切ってめいっぱい絞ってF16などにしてしまうと、Exif絞り情報が伝達されていないのでボディ内の点像復元処理が働かず、小絞りボケのゆるーい絵になってしまうのでお勧めしない。

7Artisans 35mm F1.2

2018年2月購入。

5ちゃんで情報をやり取りしている中で気づいて、興味を持ったので12mmF2.8 とともに購入。F1.2と言うハイスピードレンズなのにこの安さ と言うので買ってみた。

簡単な印象としては、非常に小柄なレンズ である。正直、外観の大きさならHengyijia 25mm F1.8 とどっこいどっこいの大きさ。実際にはレンズを前から見ると両レンズで前玉の大きさが全然違うのが分かるのだが。繰り返しになるが、F1.2の光学系でフィルター径43mm と言うのがまずびっくり。絞りリングの先からピントリングに向かってテーパードにすぼまる造型が美しい 。ピントリングも、細身ながら強めの梅鉢型ローレット でとても個性的。甘さを楽しむと割り切るべき かと思う。中心画質は開放でもそこそこで、絞り込むことで若干の向上があるが、良像範囲があまり広くなく、周辺画質は甘々になってしまう。ピントの山がつかみにくく 、なんとなく不安なままシャッターを切るしかない。で、実際、解像は甘目でピントの芯はあるようなのだが周囲にフレアがかったベールが出ていて非常に甘い描写になる。

と言ったところか。できれば開放で甘くとも絞り込むことでピントがキリリと立つ、と言うのが好ましいのだが今のところの印象では絞っても若干甘い感じがする。ので素直に甘さを楽しむレンズとして使うのが良いだろうか。

以下作例