最近、「大学の先生の還暦のお祝いやるんだけど、昔の写真ないでしょうか?」と言う相談が来た。デジタル化 しようとして困った。以前は大学の設備のフィルムスキャナ (CoolScan IIIとかだったと思う)を使ったり、自分用にフィルムスキャナ兼用フラッドベッドスキャナ (EPSON GT9300UF)を持っていたりしたのだけど、フラッドベッドスキャナはWindows7 64bitのドライバが配布されていなかったり、そもそも古くなってきたこともあったりで、だいぶ前に廃棄してしまっていたのだ。ケンコー・トキナーのフィルムスキャナー KFS-500mini と言うのを買ってみた。今回はその簡単なレビュー。

結論から先に書くと、ポジスキャンにはほとんど役に立たない 。キャプチャに近い 商品なので、フィルム読み込み式/フラッドベッド等に比べて、取り回しが非常に楽。

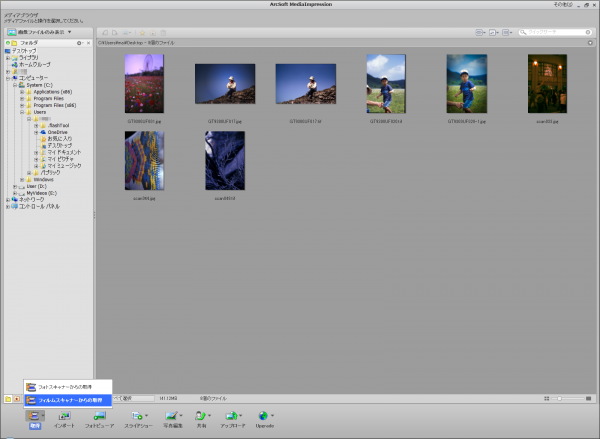

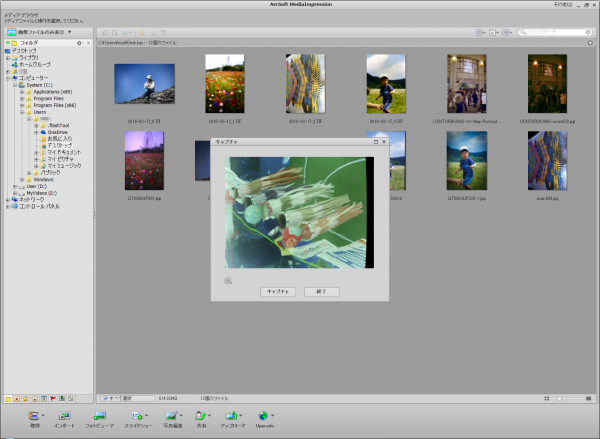

外観、スキャン画面など

ArcSoft MediaImpression 2 と言う付属ソフトを利用する。付属ソフトのシリアルはパッケージに書いてある。

ライブビュー 状態で常に読み込まれているので、リアルタイムで装着状態や撮影したいコマを確認できる。安物の素子なので、デジカメ等の背面LCDに比べるとタイムラグやこんにゃく現象など結構酷くはあるが、いちいちプレビュースキャンで待たされるフィルムスキャナーよりはずっと待ち時間が少なく 、楽である。一瞬で終わる 。要するにラインセンサー のスキャナーではなくて、デュプリケータ なんかと同じように単に撮影しているだけなのだ。実際にスキャンされる画像はちゃんと3:2になる 。またプレビューではだいぶトリミングされてるように見えるが、実際にスキャンされる画像はそこまではトリミングされてない (正確に比較できないが97、8%ぐらいは読み込んでると思う)。

実際に読み込んだサンプル

実際に読み込んだ写真がどんな感じか、いくつかサンプルをとってみて、過去に使っていたフィルムスキャナ兼用フラッドベッドスキャナ(EPSON GT9300UF)の画像と比較してみた。

まずはネガの写真から。神戸ルミナリエの夜景、フィルムはKonica Centuria 200S 。レンズはたぶんFA 43mm F1.9 Limited 。

GT9300UF でスキャンしたサンプル。GT9300UF は比較的にネガ、特に夜景が苦手でこれは読み込むのに結構苦労したサンプルだと思う。

KFS-500mini で読み込んだサンプル。結構ラティチュードを広く読んでくれているのが分かると思う。

もう一枚ネガのサンプル。ハワイにて、フィルムはKodak GC 400-8 とある。肖像権怒られそうな気もするけど、まあ顔が影になってるしいいかなあと。

GT9300UF でスキャンしたサンプル。

KFS-500mini で読み込んだサンプル。両方のサンプルともほぼ素の読み込みだけであまり手を加えていない。色味がだいぶ違うのはともかくとして、空の濃淡の模様がこんなにも違うのはなぜだろう。KFS-500mini の濃淡の方がおかしいように見えるが、何とも言い切れない。

次にリバーサルの写真から。長野県臼田天文台にて、フィルムはFuji Torebi 100C 。レンズはたぶんTAMRON SP 90mm F2.8 MACRO 。

GT9300UF でスキャンしたサンプル。仕上げ用に周辺減光など少しいじってあるので、サンプルには若干微妙かと思ったけど、ポートレートの良いのがなかったので。GT9300UF はポジならスキャンは非常に楽だった。

KFS-500mini で読み込んだサンプル。素の状態ではコントラストきつくて酷いことになってる。

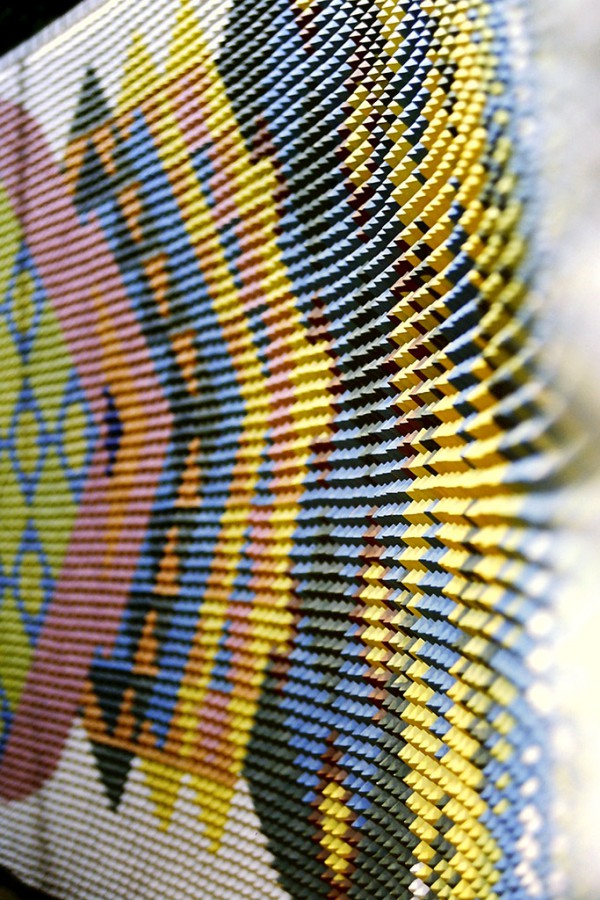

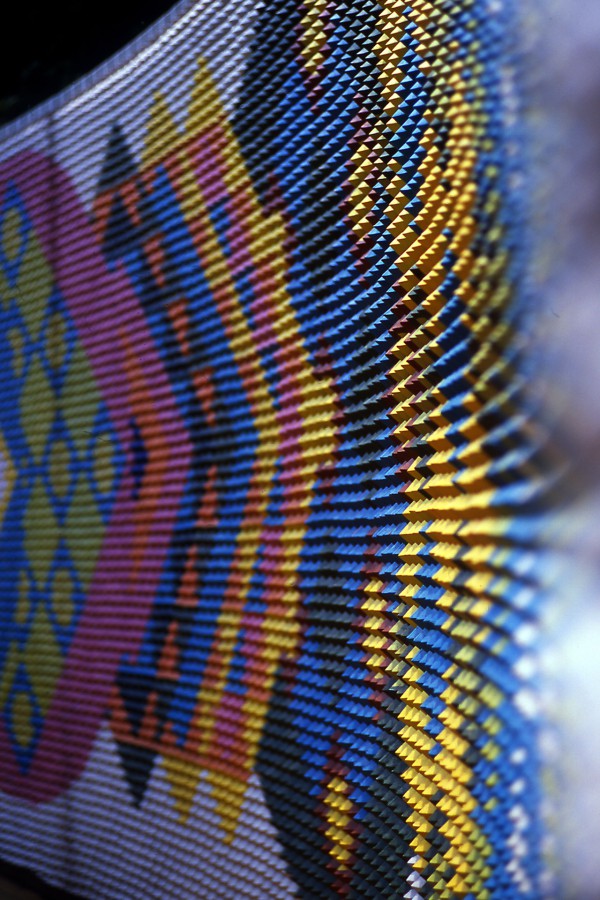

もう一つリバーサルの写真のサンプル。愛知県常滑にて、フィルムはFuji RDP-III 。レンズはたぶんFA 77mm F1.8 Limited 。

GT9300UF でスキャンしたサンプル。

KFS-500mini で読み込んだサンプル。この写真は焼き物のオブジェの色が白いか黒いかだけで、意外にコントラストはきつないのか、素で出してもコントラストはそれほど違和感ない。

ざっくりとこんな感じ。個人的にはリバーサルは少しでも明るめのところが全く粘らず白飛びしてしまうのがきついと思う。リバーサルにはこのスキャナはあくまで仮スキャンとして、もっと良いスキャナを買った方がよさそうだ。

デスクトップPCのマルチカードリーダをSFD-321F/T71UJR-3BEZEL からSFD-321F/T81UEJR に更新したので、その結果等々をメモ。

僕はSDXC 等のカードリーダは3.5インチベイ内蔵型のマルチカードリーダを使っている。内蔵型なので場所をとらずに便利なのと、PCのフロント側にカードリーダに加えてUSB 差込口、eSATA 差込口が増えるので大変便利なのだ。SFD-321F/T71UJR-3BEZEL と言う製品を使っていた。この製品はさっき書いた通りeSATA があるので外付けHDD に便利なのと、カードリーダ部分の電源ON/OFFボタンがあるので、カードリーダを使っていない時は電源OFFにすることでエクスプローラ上にブランクドライブが出てこないので便利なのだ。SFD-321F/T81UEJR に交換した。両機種の違いは、「USB3.0 に対応しているか」のみで、旧機種はUSB2.0 接続、新機種はUSB3.0 接続になる。今回、USB3.0 接続でどのぐらい速度が上がるかも確認するため、手持ちのカードいくつかで交換前・交換後の速度も測ってみた。

USB 差込口がUSB3.0 になったこと以外、ほぼ変化なし。

SATA で先端が青い端子になってる黒い方がUSB2.0 内部ピンヘッダ用ケーブル。SATA で全体が黒い方がUSB3.0 内部ピンヘッダ用ケーブル。ASUS P8H67-M EVO Rev.3 』で、背面にUSB3.0 差込口はあるものの、USB3.0 内部ピンヘッダはない若干古いものなので、Bulletと言うところの内部USB3.0変換ケーブル(CUSB10) と言うものを別途購入して、背面USB3.0 から供給を受けるようにしてあげる。

USB3.0 に中途半端に対応していた頃の製品なので、背面のUSB3.0 を内部に引き込む窓がついている。内部ピンヘッダがあるものには及ばないけど、まあ窓があるだけスマートさはずっとマシ。

で、今回手持ちのSDHC/SDXC/microSDXCからとりあえず5枚ピックアップして速度を測ってみた。

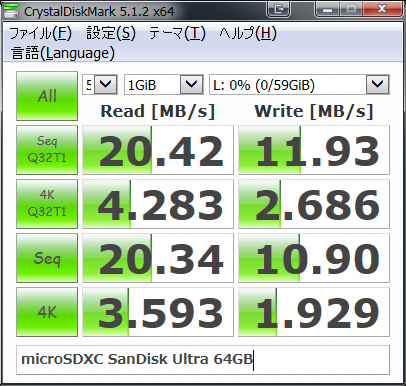

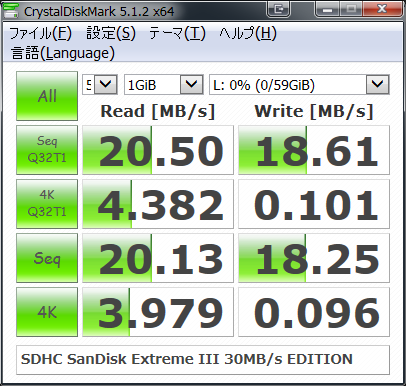

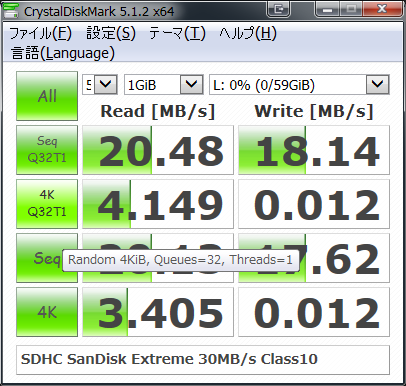

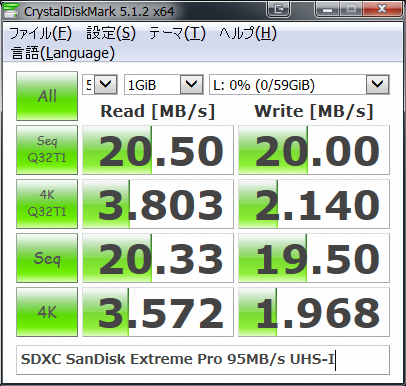

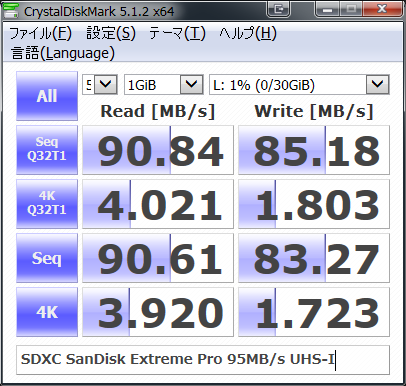

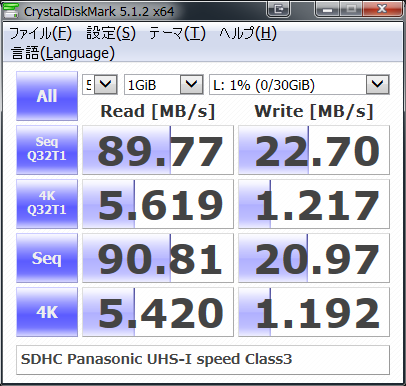

SanDisk Ultra 64GB とある。測る前には気づかず「どうせこんなの遅いだろう」と思ってたけど、今確認すると何気にUHS-I Speed Class1 表記があるなあ。SanDisk Extreme III 30MB/s EDITION Speed Class 6 とある。多分Panasonic DMC-LX3 用に買ったのだと思うので、2009年頃の製品。SanDisk Extreme 30MB/s Speed Class 10 とある。多分PENTAX K-5 を買ったときに、キャンペーンでペンタからもらった奴。2011年頃の製品。SanDisk Extreme Pro 95MB/s UHS-I UHS Speed Class 1(Speed Class 10) PENTAX K-5 用に自分で買ったもの。micro なSDXC はスマホ・タブレット用にいくつか持ってるが、ノーマルなSDXC はこれしか持ってない。2011年頃の製品?Panasonic READ 90MB/s WRITE 45MB/s UHS-I UHS Speed Class 3(Speed Class 10) Panasonic DMC-LX100 用に自分で買ったもの。2015年頃の製品。

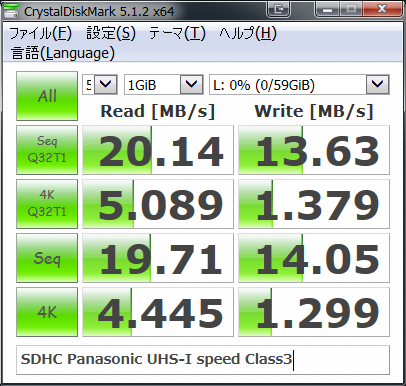

で、旧機種のSFD-321F/T71UJR-3BEZEL で測った結果が以下の通り。

…カード違っても速度差ほとんどないですね。今まで真面目に速度測って比較したことがなかったので、この結果はちょっと意外だった。USB2.0 でも480Mbps=60MB/s の最大転送速度はあるので、まあ実測がその5割の30MB/s ぐらいは最大で出てるのかと思ったけどそんなことはなかった。

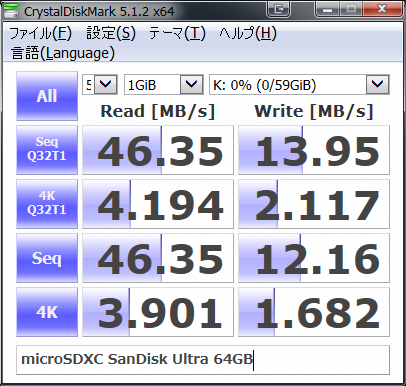

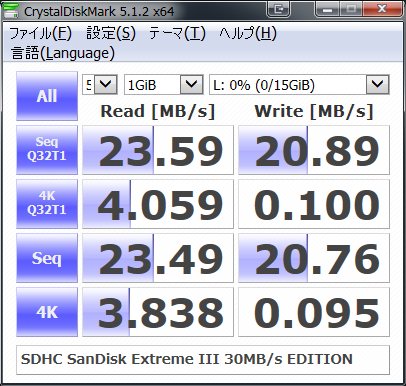

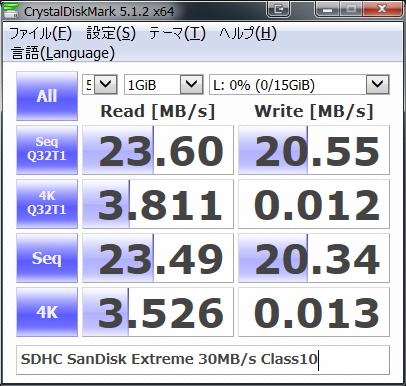

次に、新機種のSFD-321F/T81UEJR で測った結果が以下の通り。

これまた意外な結果に。古くても当時の高級機ならそこそこの高速が出るだろうと思ってたら、Extreme III もExtreme も大した速度でてなかった。まあどっちもそもそもの上限が30MB/s なので仕方ないと言えばそれまでだけど。microSDXC は意外にも速かった。micro 規格でもUHS-I なのはそれなりに恩恵が出るんだなあと。Extreme Pro も金Pana もちゃんと90MB/s 前後の速度が出たことは満足。ただ、金パナ の方がUHS Speed Class3 な分速度に差が出るかと思ったら、そんなことはなかった(まあ、UHS Speed Class ってのは最低速度の保障なので当たり前なのかもしれないけど)。そして金パナ のWRITE速度ちょっと遅いなあと…。

以下、速度測定の結果のテキストコピー。SFD-321F/T71UJR-3BEZEL

———————————————————————–

Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 20.424 MB/s

Test : 1024 MiB [L: 0.0% (0.0/59.4 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]

SanDisk Extreme III 30MB/s EDITION Speed Class 6@SFD-321F/T71UJR-3BEZEL

———————————————————————–

Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 20.499 MB/s

Test : 1024 MiB [L: 0.1% (0.0/14.8 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]

SanDisk Extreme 30MB/s Speed Class 10@SFD-321F/T71UJR-3BEZEL

———————————————————————–

Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 20.476 MB/s

Test : 1024 MiB [L: 0.1% (0.0/14.8 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]

SanDisk Extreme Pro 95MB/s UHS-I UHS Speed Class 1(Speed Class 10)@SFD-321F/T71UJR-3BEZEL

———————————————————————–

Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 20.502 MB/s

Test : 1024 MiB [L: 0.0% (0.0/59.4 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]

SanDisk Extreme Pro 95MB/s UHS-I UHS Speed Class 1(Speed Class 10)@SFD-321F/T71UJR-3BEZEL

———————————————————————–

Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 20.135 MB/s

Test : 1024 MiB [L: 0.7% (0.2/29.9 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]

SanDisk Ultra 64GB@SFD-321F/T81UEJR

———————————————————————–

Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 46.348 MB/s

Test : 1024 MiB [K: 0.0% (0.0/59.4 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]

SanDisk Extreme III 30MB/s EDITION Speed Class 6@SFD-321F/T81UEJR

———————————————————————–

Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 23.595 MB/s

Test : 1024 MiB [L: 0.1% (0.0/14.8 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]

SanDisk Extreme 30MB/s Speed Class 10@SFD-321F/T81UEJR

———————————————————————–

Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 23.596 MB/s

Test : 1024 MiB [L: 0.1% (0.0/14.8 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]

SanDisk Extreme Pro 95MB/s UHS-I UHS Speed Class 1(Speed Class 10)@SFD-321F/T81UEJR

———————————————————————–

Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 90.842 MB/s

Test : 1024 MiB [L: 0.0% (0.0/59.4 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]

SanDisk Extreme Pro 95MB/s UHS-I UHS Speed Class 1(Speed Class 10)@SFD-321F/T81UEJR

———————————————————————–

Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 89.771 MB/s

Test : 1024 MiB [L: 0.7% (0.2/29.9 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]

【2016.03.22追記】

*******************************************************************************

SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED (7e)

Debugging Details:

EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 – 0x%08lx

FAULTING_IP:

EXCEPTION_RECORD: fffff88003bbca88 — (.exr 0xfffff88003bbca88)

CONTEXT: fffff88003bbc2e0 — (.cxr 0xfffff88003bbc2e0)

CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1

PROCESS_NAME: System

CURRENT_IRQL: 0

ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 – 0x%08lx

EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000

EXCEPTION_PARAMETER2: 00000000000000b4

READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80003909100

FOLLOWUP_IP:

FAILED_INSTRUCTION_ADDRESS:

BUGCHECK_STR: 0x7E

DEFAULT_BUCKET_ID: NULL_CLASS_PTR_DEREFERENCE

LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffffa8000000477 to fffff880036864a2

STACK_TEXT:

SYMBOL_STACK_INDEX: 0

SYMBOL_NAME: asmthub3+104a2

FOLLOWUP_NAME: MachineOwner

MODULE_NAME: asmthub3

IMAGE_NAME: asmthub3.sys

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4ce11303

STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff88003bbc2e0 ; kb

FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x7E_BAD_IP_asmthub3+104a2

BUCKET_ID: X64_0x7E_BAD_IP_asmthub3+104a2

Followup: MachineOwner

DMC-LX100 専用?の小型ストロボ、DMW-FL70 を買ってみたので簡単にレポート。

一応前提情報として、僕はそもそもストロボを使わない (内蔵ストロボ/外付けストロボを問わず、使用割合はせいぜい0.01%=1万枚に1回使うかどうか、程度である)。なんで使わないかと言うと、僕がカメラを始めたのは天文部 で天体写真含めた撮影として始めたのがきっかけで、当時の天体向けカメラはフルマニュアル(機械式)カメラ が勧められていた=当然ストロボのついていないカメラだし、天文部の先輩から「ストロボ頼りの撮影は(対人でも)勧めない、まずはしっかり構えて撮影することから始めたほうがいい」って言われたことをいまだに愚直に守っているからでもある。内蔵ストロボポン炊きの写真はあまり好きではないし。じゃあなんでこのストロボ買ったんだよ と突っ込まれるが、たまたまショッピングのポイントで3000ポイントぐらい余っているのがもうすぐ切れそうで、他にそのぐらいの値段でちょっと買ってみようというのがたまたま思いつかなかったから。

と言うことで、おそらくこのストロボもこのレビューの後は殆ど使われることはないだろう…。

本体正面 から。うまく撮影できないので後ろに台替わりのレンズキャップ(58mm)が置いてあるが、まあ見比べるとそのぐらいのコンパクトなストロボ。DMC-LX100 はEVFを載せるかストロボを載せるか二択でストロボの方を載せなかった、ので作ったオプションであるというのがいかにもわかりそうな小ささ。GN7/ISO100 、GN10/ISO200 。

裏側にストロボON/OFFのスイッチ がついてる。ので、普段DMC-LX100 のボタンにストロボON/OFFの機能を割り当てなくても済むのはありがたいかなと思う。

装着した時に左肩側の側面にある、ボタン。これがストロボ着脱ロックボタン になっていて、一度DMC-LX100 にストロボを装着すると、このボタンを押しながらスライドしないとストロボは外せない。

DMC-LX100 に装着してみた姿。シンプルでサマになってると思う。

さっきも書いた通り、着脱ロック機構がここにある。強引に外そうとして壊しちゃう人とかはいないと思うけど、一応注意。

持ち運び用に、小型のポーチがついてくる。なんか似てるかなあと思って、昔DMC-LX3 用に買ったビューファインダDMC-VF1 と一緒に撮影してみた。DMC-VF1 の方のポーチは、青い色のポーチで「LUMIX 」の文字入りだけどDMW-FL70 の方は黒色で特に文字入れなし。

試しに小物にストロボを当ててみた

試しに手元にあった小物を撮影してみた。被写体はVoigtlander のVC-METER 。サイズ的には3.5cm角四方ぐらい。マッチ箱よりもう少し小さいぐらいのサイズ感。

[DMC-LX100 / ISO200 / f/2.8 / 1/60sec / 34.0mm(換算75mm)]

望遠端(換算75mm)、最短距離(30cmぐらい)で撮影 。特に影が出ることもなく、こんなもんならまあまあ使えるかなあと言う印象。こういうの撮影するときはスポットAFに切り替えたほうが圧倒的に楽 。

[DMC-LX100 / ISO200 / f/1.7 / 1/60sec / 10.9mm(換算24mm)]

一方で広角端(換算24mm)、最短距離(1cmぐらい)で撮影 。って言うかこんなおバカな設定で撮影する人はいないと思うけど、当然のことながらストロボの光は全然届いてないです。

[DMC-LX100 / ISO200 / f/1.7 / 1/125sec / 10.9mm(換算24mm)]

同じ広角端(換算24mm)で、撮影距離30cmぐらい 。ストロボの影がこれもはっきり出ちゃって写真にはなりませんね。トリミング前提で何とか使えるか?と言う感じ。こういう小物にポン炊きするには望遠端側をうまく使った方がいいみたい。って、ちゃんと物撮りする人はまともなライティングをするのかな。

人物撮りのストロボの感じは時間があったら後日撮影してみます。

この記事は以下の記事の改訂版。DMC-LX100の操作設定をいろいろ詰めてみた – ちゃたろうふぁんくらぶ

この間少し集中的に操作設定を煮つめて、ほぼこれで操作のカスタマイズ設定の最終版 だろう、と言うセッティングができたので公開。積極的にMFを活用したりAFの測距点を動かす人はC1設定 を、AFはカメラ任せならC3設定の方を参考にしていただければと思う。なお、C2はC1をベースに三脚等で使いやすいよう、感度をISO100に固定している。

取説のページは、購入時に付属している紙冊子の『取扱説明書』 ではなく、『取扱説明書 活用ガイド』 の方なのでウェブからpdfをダウンロードしてください。デジタルカメラ DMC-LX100 取扱説明書 | ムービー/カメラ | Panasonic 購入時付属のと異なりちゃんと索引もついている し、pdfなら目次や索引クリックでページジャンプできるので優秀だと思う。と言うかなんでこのpdf相当の紙冊子をつけなかったんだろ。

共通の設定(前半)

■Fnボタンの設定(P.37) 【カスタム】→【7/9 Fnボタン設定】

Fn1→カスタムセット呼出 (P.58) フォトスタイル を設定する方がいいかもしれない。カーソルボタン(十字キー)の各キーが無効 になるので、そのキー(ISOなど)を割り当てるとよいと思う。

Fn2→Wi-Fi (P.219) :デフォルト設定のまま。フラッシュ光量調整 などを割り当ててもいいかもしれない。

Fn3→LVF/モニター切換 (P.53) :デフォルト設定のまま【カスタム】→【9/9 アイセンサー】【感度:弱】【LVF/モニター切換:MON】 LVFを使うときは、Fn3を押して表示を切り替えてから使う 、と言うやり方。

■コントロールリング(P.39) 【カスタム】→【8/9 コントロールリング】→【OFF 未設定】 MFリング として使いたいので、他の設定は割り当てないことにした。AF/MF切り替えレバーを操作しなくても積極的にMFリングとして使える ことも分かった。

C1の設定

■ダイレクトフォーカス移動(P.121、P.129) 【カスタム】→【3/9 ダイレクトフォーカス移動】→【ON】 背面のカーソルボタン(十字キー)で直接AFの測距エリアやポイントをダイレクトに操作 できる。本来カーソルボタン(十字キー)にアサインされている機能(ISO、WB、ドライブモード、オートフォーカスモード)が使えなくなる ので、それらの機能はQ.MENU から操作することになる。

■Q.MENU(P.34) 【カスタム】→【8/9 Q.MENU】→【カスタム】

1ページ目:本来カーソルボタンに割り当てられてる設定を中心に。【ISO感度】 (P.134) :普段はISOオート。インテリジェントISOは背面に現在のISO感度が表示されない ようなので使わない。【ホワイトバランス】 (P.101) :AWB(オートホワイトバランス)。変更するときはRAW現像するときが多いので結局触らない。【ドライブモード】 (P.139) :単写。オートブラケッティングを指定したりセルフタイマー2秒を使うことも。【オートフォーカスモード】 (P.113) :49点。必要に応じて1点やピンポイントも。【フォトスタイル】 (P.98) :普段はヴィヴィッド。

2ページ目:一応撮影中に変える可能性のある設定を中心に。【記録画素数】 (P.106) :3:2 L 12M。【クオリティ】 (P.107) :RAW+ファイン。【AFS/AFF/AFC】 (P.112、P.186) :AFS(AFシングル)。AFFはAF後のピント調整が出来ない (P.123) のであまり使い勝手がよくない。【iDレンジコントロール】 (P.109) :OFF。多分変更することはないと思う。【超解像】 (P.109) :拡張。ないし弱に設定している。

3ページ目:主に表示に関する設定を中心に。Q.MENUで変えることはほぼないと思うけど。【ピーキング】 (P.128) :OFF【ゼブラパターン表示】 (P.164) :OFF【ガイドライン表示】 (P.63) :パターン2【モノクロライブビュー】 (P.165) :OFF【ヒストグラム表示】 (P.62) :ON(右下の方に表示させている)

■AF/AEロック切換(P.131) 【カスタム】→【1/9 AF/AEロック切換】→【AF LOCK】 (P.131) 【カスタム】→【1/9 AF/AEロック維持】→【ON】 AF/AEロックボタンを押すと一時的にAFロック(=MF操作可能)になるので、コントロールリングでMF操作できる。 (P.123)

上記設定をしたら、【カスタム】→【1/9 カスタムセット登録】→【C1】 登録と呼出を間違える ので注意)

C2の設定

主に三脚に固定して撮影するための設定。三脚撮影時には手ブレ補正を切る 、と言うの一般的だけど僕は手ブレ補正ONのまま放置している。最近のカメラは性能がこなれてきて手ブレ補正機能を入れたまま三脚に据えても誤動作が減ったし、この設定自体を三脚撮影だけでなく『低感度で撮影したい』と言う希望の時に設定するときがあるので。

■ダイレクトフォーカス移動(P121、P129)【カスタム】→【3/9 ダイレクトフォーカス移動】→【ON】

■Q.MENU(P.34) 【カスタム】→【8/9 Q.MENU】→【カスタム】 【ISO感度】 (P.134) :L.100(拡張感度ON(P.136) 、ISO100に固定) ※後日、拡張感度のISO100と標準最低感度のISO200でどっちがいいか調査する必要あり。 【ドライブモード】 (P.139) :オートブラケッティング(7・2/3)(P.143) は設定を以下の通りに。【撮影】→【2/7 オートブラケット】→【単写/連写設定:連写】【補正幅:7・2/3】【ブラケット順序:-/0/+】

■AF/AEロック切換(P.131) 【カスタム】→【1/9 AF/AEロック切換】→【AF LOCK】 (P.131) 【カスタム】→【1/9 AF/AEロック維持】→【ON】

C3の設定

どちらかと言うとLX100のデフォルト設定に近い設定。カーソルボタン(十字キー)でAF測距ポイントを動かさない 、オーソドックスなもの。

■ダイレクトフォーカス移動(P121、P129)【カスタム】→【3/9 ダイレクトフォーカス移動】→【OFF】

■Q.MENU(P.34) 【カスタム】→【8/9 Q.MENU】→【カスタム】

1ページ目:撮影中に変える可能性のある設定を中心に。【フォトスタイル】 (P.98) :普段はヴィヴィッド。【記録画素数】 (P.106) :3:2 L 12M。【クオリティ】 (P.107) :RAW+ファイン。【4Kフォト】 (P.191) :OFF。【HDR】 (P.110) :OFF。HDR機能をONにするには、先に【クオリティ】からRAWを外す必要あり 。

2ページ目:撮影中に変える可能性のある設定を中心に。【測光モード】 (P.137) :マルチ測光。【AFS/AFF/AFC】 (P.112、P.186) :AFS(AFシングル)。AFFは不便なだけだった。【デジタルズーム】 :OFF。デジタルズームをONにするには先に【クオリティ】からRAWを外す必要あり 。【iDレンジコントロール】 (P.109) :OFF。多分変更することはないと思う。【超解像】 (P.109) :拡張。ないし弱に設定している。

3ページ目:主に表示に関する設定を中心に。Q.MENUで変えることはほぼないと思うけど。【ピーキング】 (P.128) :OFF【ゼブラパターン表示】 (P.164) :OFF【ガイドライン表示】 (P.63) :パターン2【モノクロライブビュー】 (P.165) :OFF【ヒストグラム表示】 (P.62) :ON(右下の方に表示させている)

■AF/AEロック切換(P.131) 【カスタム】→【1/9 AF/AEロック切換】→【AF LOCK】 (P.131) 【カスタム】→【1/9 AF/AEロック維持】→【ON】

共通の設定(後半)

その他、全体で共通してる設定を列挙。(P.135) :さすがに1600より上は厳しい と思う。【撮影】→【5/7 ISO感度上限設定】→【1600】 (P.136) :【撮影】→【5/7 ISO感度ステップ】→【1/3EV】 (P.136) :拡張されるのは低感度側だけ 。※後日、拡張感度のISO100と標準最低感度のISO200でどっちがいいか調査する必要あり。 【撮影】→【5/7 拡張ISO感度】→【ON】

■クイックAF(P.122) :ONにしているけど、電池持ちを気にする人はOFF で。【カスタム】→【2/9 クイックAF】→【ON】 (P.120) :LONG【カスタム】→【2/9 ピンポイントAF時間】→【LONG】 (P.120) :全画面は個人的にあまり使いやすくなかった。【カスタム】→【3/9 ピンポイントAF表示】→【PIP】 (P.123) :ON【カスタム】→【3/9 AF+MF】→【ON】 (P.129) :FOCUS(コントロールリングを回して拡大)【カスタム】→【4/9 MFアシスト】→【FOCUS】 (P.130) :ピンポイントAF表示と設定を合わせる方が混乱がなくて使いやすい と思う【カスタム】→【4/9 MFアシスト表示】→【PIP】 (P.55) :この機種は再生画面に入りにくいのでプレビュー表示は長め【カスタム】→【7/9 オートレビュー】→【時間:5秒】【再生操作優先:ON】 (P.173) :ステップズームで【カスタム】→【7/9 ズームレバー】→【ステップズーム】 (P.188) :動画はとらないので【カスタム】→【8/9 動画ボタン】→【OFF】

■ライブビューモード(P.43) :30fpsで。60fpsの方が表示が粗くなる らしいので。【設定】→【2/4 ライブビューモード】→【30fps】

その他Tips

1点AF選択の時は、コントロールダイヤル(背面のダイヤル)を回すことでエリアサイズの拡大・縮小ができる。(P.119) (P.88) (P.89)

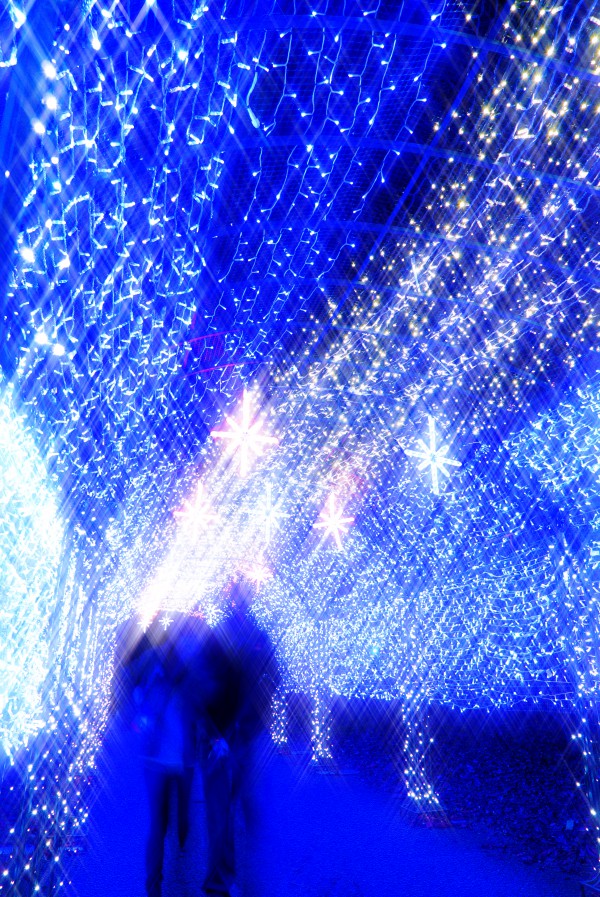

DMC-LX100でイルミネーションを撮影してみた、のでその技術情報とレタッチ等々を備忘メモ。Exif を残したまま、画像サイズも一番大きいものにしてあるのでそれらを積極的に参照してください(ただしファイルサイズが大きいことには注意 )。

撮影会場は長野県、佐久平駅前のイルミネーション 。SAKUBLOOM|サクブルーム|イルミネーション|ミレニアムパーク|長野県|佐久市|佐久平駅| マジックアワーで少し夕闇の空の明るさが残っている時間帯に撮影開始したい と思うからだ。

撮影開始前にやって置くべきセッティング

■ISO100(またはISO200)固定にする。 設定方法は【十字ボタン上】 →【コントロールダイヤル】 を反時計側に2段階ほど回せばL.100(拡張感度のISO100)になる。頻繁に電源ON/OFFするのならその状態でカスタム設定登録しとけばISO100のまま使える。低感度で高画質 に撮影するに越したことはない。■三脚は当然必須。 だけど他のお客様の邪魔にならないように。今回撮影した会場は比較的広々としていて、特に三脚設置は問題なかった。あえて言うなら子供が走り回っているので、三脚の脚につまづいて転んだりしないよう、気をつけながら撮影した。リモートレリーズは装着できない (DMC-LX3のリチャードフラニエックケーブルレリーズアダプター 的なものが欲しいなあ。自作しようかなあ)。

代替策として一般的なのはセルフタイマーの使用(2secでいい)なのだが、LX100はセルフタイマーとオートブラケッティングの同時使用が出来ない ので、ここは撮影で効率的に回るためにもオートブラケットの方を僕は優先的に使用している。Panasonic Image App を使う方法だが、これまた手元に道具が増えるだけで煩雑になるので僕はあまり勧めない。Panasonic Image Appは三脚を完全に据えつけて少し離れたところで撮影したり、テザー撮影をするのに良いのかなあと思う。■電子水準器機能を積極的に使っていきたい。 三脚を据えてのセッティング時にも素早く行えるので設定をONにしておこう。設定はメニュー内に特別あるわけではなく、DISP.ボタンを何度か連打 して水準器表示状態にするだけ。表示ラインが緑色の時が水平が取れているとき。■電子水準器に合わせてガイドライン表示も活用したい。 【メニュー】 →【カスタム】 →【5/9 ガイドライン表示】 に設定あり。僕は十字線+斜め線表示を普段使っている。■AEB(ブラケッティング)は積極的に使っていきたい。 AEB設定は【十字ボタン下(ドライブモード)】 →【右に二回ほどクリックしてオートブラケット】 →【十字ボタン上で詳細設定】 →【ブラケット幅と枚数の設定】 と設定メニューに入る。イルミネーションは満足する露出が色々な可能性があるし、後述するHDRの素材にも使いやすいので、7・2/3設定にしておくことをオススメする。【メニュー】 →【撮影】 →【2/7 オートブラケット】 で設定。【単写/連写設定】は連写 (□が積み重なっている方のアイコン)、補正幅はここでも設定できるが7・2/3 、ブラケット順序は-/0/+ を選んでおきたい。イルミネーションや夜景の場合は現地でサクサク撮影するのにはブラケット1セット分の写真は1回のレリーズで撮影する方が効率がよく(逆に例えば花のマクロ撮影などでは毎回ピント合わせし直したいので、AEBを使っても単写の方が歩留まりがいい)、また撮影後自宅で管理ソフトで写真を一覧チェックするときに普通はファイル名順や撮影時刻順表示だろうと思われるが、ブラケット順序が0/-/+となっているよりも-/0/+となっている方が一覧性が高く便利であるから。■イルミネーションでも殆どの写真はAFで撮影できる。 …が、やはり一部はピントが合いにくく、MFに切り替えることもあるので、MFへの切り替え方、MF時のMFアシスト設定や使い方 などは撮影前に軽く触って理解しておいた方が現地で効率よく動ける。

現地での撮影のコツ

ボケを活かしたイルミネーション撮影はやはり、あまりうまく行かないようだ。

f=77mm 、F/1.8 なので前ボケも後ろボケも徹底的に出ていていい感じなのだが…

換算24mm 、実f=10.9mm )、開放F1.7 でこんな感じ。手前にあるLEDがもっと派手にボケて画面全体に色を足してくれるぐらいのものを期待したのだけど、残念ながらそんな風には撮影できず、手前に無駄にかっこ悪くLEDの柵がある感じに写ってしまった。

換算75mm 、f=34mm 、F/2.8 )をチャレンジするとこんな感じ。手前に木に絡まったLEDの光源を入れこんでみた。まあだいぶボケた光源にはなってくれたが、僕はもっとベール状に入り込んでくるようなでっかい光源を期待したので、これでもちょっと物足りない感じです。

フィルター(クリエイティブフィルターのようなもの)の中では、クロスフィルター を使ってみるのが定番だろうか。【FILTER】 ボタンで【クロスフィルター】 を選ぶ。カスタム設定項目がないと思いきや、クロスフィルター適用状態で【十字ボタン右(本来はWBのはずなのに)】 を押すと光芒の大きさを変化 させられる。せっかくだから光芒が長い方が見栄えが楽しめると思う。

あと、僕がよく活用してみるのがトイポップ かな。トイポップはどちらかと言うと日中撮影向けのフィルタだと思うけど、試しに使ってみた。

先ほども書いたが、HDR素材用にオートブラケット撮影は積極的にやっておきたい。

LX100のカメラ内HDR合成 ではなく、2/3EVごとの7枚の写真をPhotoshop CC(2015) 上で合成したもの。こっちのが彩度強すぎる、ごってりしすぎと感じる人もいるかもしれないがその辺は別にHDR合成の編集の中で好みに調整できる(僕が彩度きつめが好きなだけ)。

撮影後、自宅でのフォトレタッチ

まずは後処理で光芒を作る方法。Photoshopでイルミネーションに光芒をつける方法: フォトスクランブル

【ブラシツール】 の【クロスハッチ】 と言う方法もあるらしいのだが、うちのPhotoshop CC(2015) にはそのブラシがなかったので別の方法で光芒を足してみた。

あと、先ほども書いたけどHDR。

Photomatix Pro5.0.4(x64) を使用。PhotomatixとPhotoshop(のHDR)とどう使い分ければいいのかは僕も知りません。Photomatixの方がいじくるパラメータが多いような気はする。