随時更新。 ~23mm(換算34.5mm) までのレンズで検討したもの、購入したものをメモ。

標準域(焦点距離的には24mm~45mm(換算36mm~67.5mm) まで)のレビューは→FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(4) 標準レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ 46mm~100mm(換算69mm~150mm) まで)のレビューは→FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(5) 中望遠レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ 100mm~(換算150mm~) まで)のレビューは→FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(6) 望遠レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(7) 特殊効果レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ

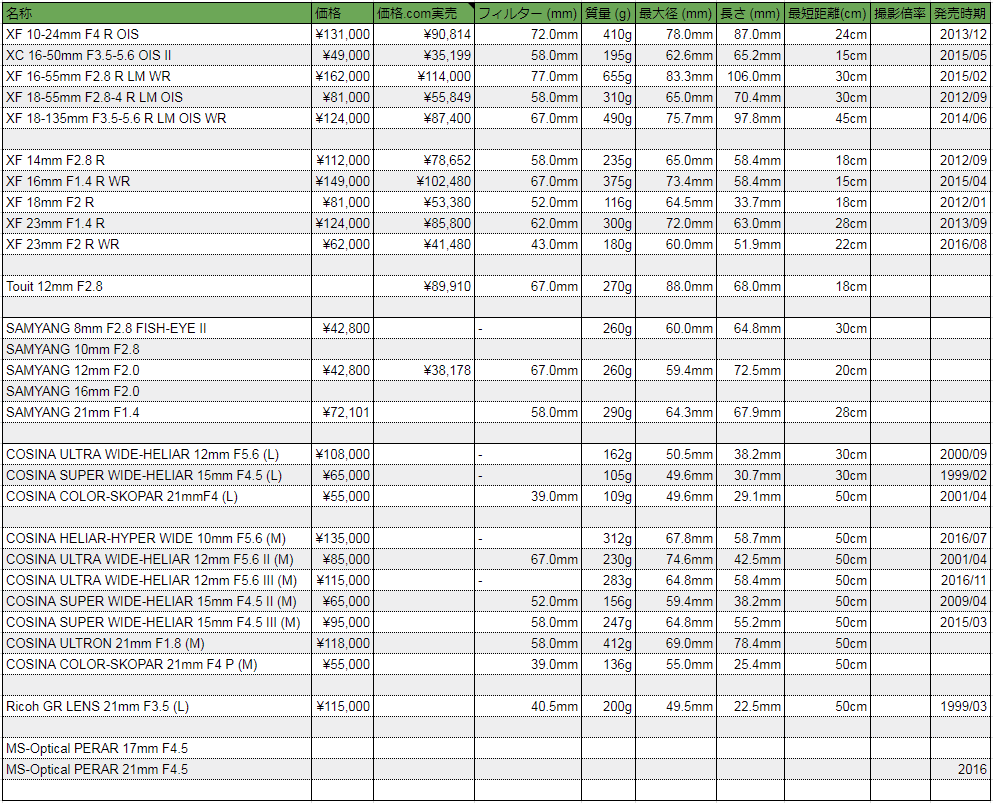

とりあえずざっくり調べた使えそうなレンズ一覧は以下の通り。10mm(FUJINON XF 10-24mmF4、SAMYANG 10mm F2.8)(2018年には8-16mmが発売見込み)、マウントアダプタを介せば一眼レフ用の8mm~ズームが一応装着できる(Xマウントのマウントアダプタは電子接点付きが基本的に無いので、一眼レフ用等を購入してもAF・絞り・手振れ補正等が利用できないのは泣き所)。※FUJI純正マウントアダプター ライカMレンズ/フジフイルムXボディ用 電子接点付が唯一電子接点がついているが、これはあくまでマウントアダプタ上にあるボタンでボディ内の焦点距離呼び出し(と歪曲やシェーディング補正)設定が呼び出せるだけなのでここでは趣旨がちょっと違う。

FUJINON XF 16mm F1.4 R WR

2017年6月購入、2017年7月売却。

まず最初に買ったレンズはFUJINON XF 16mm F1.4 R WR 。このレンズを選んだ理由は、『純正で換算24mmの画角のレンズだから』と言うのが圧倒的な理由。広角(と言うか超広角)レンズは換算24mmレンズをずっと基本 としてきており、過去使ったものを数えてみるにSIGMA 24mm F2.8 smc PENTAX-FA☆ 24mm F2 Panasonic DML-LX3 (ズーム広角端が換算24mmF2)Panasonic DMC-LX100 (ズーム広角端が換算24mmF1.8)妙にしっとりとした湿気のある独特の描写 だった。その後、デジタルでは丁度良い交換レンズに出会えず、高級コンデジのDMC-LX3からDMC-LX100と乗り換えつつ補完していた感じだった(DMC-LX3の広角端は、低感度番長のカメラとは言え実にすばらしい描写 だった)。

・開放F値1.4は立派 。だけどミラーレスだと絞り込んでもEVFがちゃんとファインダ内の明るさ追尾してくれるので、思ったよりありがたみは薄かった。ピントは浅いと思うが、短期間だったのでピントの薄さを活用した写真はあまり撮れなかった。最短撮影距離15cm と言うのも良く寄れるし無難。開放からEVFでもわかるほどよくコントラストが効いていて 、使いやすい。ミラーレスなので勝手に補正されている可能性もあるが、歪曲収差もほとんどない ので使いやすいだろう(フジの単焦点は光学的補正だけで歪曲収差をきちんと消し、カメラ内の電子補正にはなるべく頼らない主義らしい。聞こえはかっこいいが個人的にはそこは今更こだわっても仕方ないように思う。ミラーレスは歪曲収差は補正しやすいよう素直なカーブにして残して、他の収差低減に当てた方が楽だと思うが…例えばオリンパスの12-100mmF4は広角端で歪曲収差-10%もあるらしいが、それを問題にしてると言う話はほとんど聞かないし)。ピントリングの重さはこんなものか と思う。このレンズの場合、ピントリングを前後させることでAFとMFを切り替えるクラッチがついているが、X-T1の場合、firmware ver.3.0でAF+MFが追加になってからだと思うが、フォーカスモードSのままでシャッターボタン半押しでピントリングを動かせばクラッチがAF側でもMFが効く し、逆にフォーカスモードSでクラッチがMF側でもシャッターボタン半押しでAFが働く 。まあちょっと謎の挙動ではあるが不便ではなく、この仕様の方が扱いやすいだろう。絞りリングの重さはまあこんなものか と思うが、もう少し重くてもいいかなと思う。XF35mmF1.4みたいに軽すぎると文句つけるほどではないが。X-T1と組み合わせるにはちょっとバランスがいまいち かなあと。16mmF2のスペックでいいので、もう少し小さく(特に全長短めの)レンズを期待したい。

と言ったところか。まあ、ほぼ完ぺきなレンズ である。ゆえに僕はいったん手放すことにした。もう少し癖のあるレンズを使いたかった (イマイチ解像が低いせいなのか、妙に湿気のある描写をしてくれたFA☆ 24mm F2の幻想に僕はいまだに囚われている気がする)のと、X-T1+16mmF1.4の組み合わせで使うと思ったより超広角のインパクトが薄く、これは一度回り道で癖のあるレンズやもっと広角のレンズを試して みた方がいいなあと言う結論に達したからだ。

以下、参考に撮った写真を(あまり良い出来ではない)

SUPER WIDE-HELIAR 15mmF4.5 (L)

2017年7月購入、

マップカメラの中古をたまたま眺めていたら3万円未満の品を発見してしまったので購入。外付けファインダー無しなのでこの値段なのかも。どっちみちFUJIFILM純正Xマウント→Mマウントアダプタ 、Mマウント→Lマウント変換リング とかみ合わせてちゃんとファインダ内で像確認できるので問題なし。SUPER WIDE-HELIAR にはLマウントの初期型(I型) 、Mマウント化して距離計連動・フィルター装着可能になったII型 、Eマウント/Mマウント用が出て光学系も新しくなったIII型 とあるが、II型は大きく重くなり最短撮影距離も伸びてしまっているので、ミラーレスのカメラでマウントアダプタ遊びで使う分にはI型の方がいいと思う。

Mマウントアダプタは純正品 がちょっと高いものの焦点距離設定にダイレクトにアクセスできるボタンがつく ので良い。って言うか、この焦点距離に直接アクセスできる機能、ボディのFnボタンに割り当てできれば純正マウントアダプタいらないのだけど…。

もし純正品を買わないにしても、安物よりもちょっと頑張ってヘリコイド付きで近接撮影ができるタイプのマウントアダプタ を買った方がいいと思う。

LマウントをMマウントにするアダプタはK&Fの安物を買ったが、結構ゴリゴリしてる。もっと高級品を買うと滑らかなのかは不明。今度機会があったら試します。『28/90mm用』『35/135mm用』『50/75mm用』 があるが、どれでもいい。そもそも15mmにはどれも対応しないし、X-T1はレンジファインダじゃないので。

購入したものは、フロントレンズキャップがブカブカだった。のでサードパーティのレンズキャップを買ってみた。ノギスを引っ張り出すのが面倒で定規で適当に測ってみたら40mmぐらいだったので、40.5mmと39mmを買ってみて装着してみたが、39mmでも若干キツイかも。SUPER WIDE-HELIAR 本体に直付けのフード部分の内側に内面反射防止用に、水平にギザギザ加工がしてあるのでそれに引っかかってうまく装着できない。また、内付けタイプのレンズキャップは押し込むとレンズの前玉に当たっているような気がしなくもないので、純正フードないし本体直付けフード部分の外周ないしに何か当て布をして使う方がいいかもしれない。

マウントアダプタを使うときは、L→Mアダプタは本体に装着しっぱなしでMマウントアダプタにバヨネット装着するのがいいかなと思っているのだが、こういう使い方をすると普段のレンズリアキャップは付属品のLマウントキャップでは都合が悪く、Mマウントキャップでないと困るのでこれも忘れず準備したい。なお、最初付属品には厚めのLマウントリアキャップが付属していた。このレンズが結構後ろ側に飛び出しているからだと思うが、Mマウントリアキャップは通常品を買っても別に後玉が当たっている様子はなかったのでそれを使っている。

使ってみた印象としては画質は相当に落ちる 。フルサイズ画角のレンズのAPS-Cサイズ部分を使っているだけだし、開放F値も4.5と低めなのにXF16mmF1.4の開放と比較しても目も当てられないへっぽこさである。周辺が流れるのは言うまでもないが、中心でしっかりピント合わせをしても解像はXF16mmF1.4の開放に全く及ばない。まあ、でもこのぐらいヘッポコだと気軽に使えると言えなくもない。片ボケ かなと思ったが、まあ四隅全部悪いことは悪いのでこんなものなのかもしれない。四隅全部悪いのは無限遠風景でも近接でも同じ。周辺部の画質低下は像面湾曲の影響が結構大きい ことが分かる。味の範疇で我慢 していいかなと思う。一括で補正かけても絞り値が変わったり順光・逆光等で変わってしまうだろうから、うまく補正しきれないだろうと思うし。って言うか、この補正ってSUPER WIDE-HELIAR で使わなかったらどのレンズで使うんだろう。もはやULTRA WIDE-HELIAR ぐらいになってしまうが…。倍率色収差が若干あり 、周辺部の明暗差が大きいところで縁に色づきがみられる。って言うか、カメラ内で歪曲収差補正ができるのならなぜ倍率色収差補正機能がないのだろう? と疑問に思う…。27インチモニタがいっぱいになるぐらい かな)。操作性は良い 。絞りリングのクリック感はしっかりしているし、軽めの操作感だけど不満はない。ピントリングも軽めだけど、そもそも小型のレンズなので当たり前か。グラつきなどは皆無なので操作感が軽くても不満は感じない。

と言う感じか。XF16mmF1.4と打って変わってヘッポコレンズ である。画質的にはものすごく妥協して使うべきレンズ。ただし、このレンズの魅力は言うまでもなく「小さく軽い」こと である。これだけ軽量ならバッグの隅っこにポイポイ放り込んでおけるので、ほんと楽ちんである。こっちのレンズはそんな手抜きをしつつちょいといじって遊ぶ小生意気なレンズと言った感じだろうか、僕にはこの方が相性に合ってるかな。

作例は現在まだ増やし始めているところ

その後、やっぱり無限遠での像面湾曲と言うか片ボケと言うかが気になるので、一度購入したマップカメラ経由で修理に出している 。マップカメラとしても、これは片ボケより像面湾曲の影響の方が大きいのではないか、と言う見解なので治るかどうか、現在待機中である。解像の調整、およびピントの調整 」となっていた。

で、修理後の写真はこんな感じ。片ボケの症状はほぼ収まって 、左右で流れ方の割合はほぼ均等になったと思う。像面湾曲がある ので、像流れが完全に解消したりはしないが、この程度なら遊べる性能にはなったと思う。

FUJINON XF 14mm F2.8 R

2017年8月購入、

と言うことで、SWHが不在の間にもう一本レンズを試してみようと言うことで、FUJINON XF 14mm F2.8 R を購入してみた。Touit 12mmF2.8 を買うか少し悶絶して悩んでみたが、Touit 12mm はでかい。XF 16mm で大きいのが不満と言っていた人間に納得できるかは非常に疑わしかった。最短撮影距離が18cmでもう一声足りない 、開放F値2.8でもう一声足りない 、と言うのは同じ。XF 14mm にすることにした。Touit 12mm の換算18mmの超広角が使いこなせる気がしなかった、と言うのも若干ある。

と言うことで、少し使ってみた感想。XF 16mm より解像は高い気がする。けどXF 16mm ほどカリカリ感はなく、穏やかに細く解像しているような印象。近接撮影の際に、後ろボケに入る始め辺りにごくわずかに二線ボケがあるが、無理に出そうとしない限り目立つことはないだろう。XF 35mm F1.4 レンズに52mm→58mmのステップアップリングとCPLフィルタを装着してあるのだが、これだと全長がXF 14mm とほぼ同じになり、ぱっと見た目にはXF 14mm とXF 35mm が区別つかないんじゃ、って言うぐらいサイズ感が揃って、これはこれで使いやすい。確かに、両方ともXマウントレンズラインナップ初期のころに出たレンズなのだが、そういうサイズ感も揃っているレンズだったので先行して登場した側面もあるのだろう。XF 35mm と似ている。最大の違いは、こっちのレンズはMF切替のクラッチがついていることなのだが、結局のところX-T1/X-T2 ではAF+MF機能を使ってフルタイムMF的な利用をするときにはどっち使ってもあまり大差はないわけで。ただ、XF 35mm とXF 14mm でピントリングの回転角が全然違う のはちょっと問題。って言うかXF 35mm の方がおかしいのだけど。

以下作例。※なお、XF16mmの作例はX-T1で撮影していたがXF14mmの作例はX-T2で撮影しているので、等倍鑑賞とかで比較する時は画素数・解像度に違いがあることを考慮してください。

7Artisans 12mm F2.8

2018年2月購入

これは5ちゃんで情報やり取りしている中で偶然知って、なかなか興味深いスペックなので買ってみることにした。対抗馬としてはTouit12mm 、Samyang12mm あたりになる。Touit12mm は言うまでもなく高画質かつAFのレンズだが、如何せん大きく重く、値段が高い。Samyang12mm は開放F値がF2と明るいのは魅力だが、ちょっと大きく値段もそれなりにする。比較して7Artisans12mm はバーゲンプライスかと思うほど安いところが魅力かな。

7Artisans はサイトを見るとShenzhen 7artisans Photoelectric Technology Co., Ltd 7種類のレンズを出している のがウリのようだ(だから7 artisansなのかと思う)。50mmF1.1 はフルサイズをカバーしているレンズで、これが一番のウリらしく(主にMマウント押し)国内でもいくつかレビューを見かける。フルサイズで使うとメリジオナル方向の補正が甘いのか、放射状にボケが出やすいらしく結構な癖玉扱いされている(ハイスピードレンズなので癖玉上等なのだろう)。また、サイトに載っている25mmF1.8 は僕がHengyijia ブランドで持ってるものとほぼ同一らしく、新興の中華ブランドは互いにOEM供給しあってラインナップを維持しているんじゃないかなあと思う(Xマウントは用意されていないがKAXINDA の35mmF1.7 なんかは何度もマイナーチェンジで光学系変更されているらしく、その辺の仕様違いを調べたり使ってみたりするのも結構遊べそうな感じである)。

購入はamazon.co.jpからなのだが、発送は中国からの郵送となり、10日ほど要した 。これでも発送早い方らしい。下手すると一か月は待つ覚悟が必要。

簡単な印象としては

・まず外観、もっとプラスチッキーなレンズかと思いきやなかなかこれがしっかりした金属製の鏡胴 である。唯一、レンズキャップがプラスチック製なのだが、固定式のレンズフードに噛みあうように成型したらまあ金属製でと言うわけにはいかないかな。Hengyijia に比べるとマウント座金が厚みのある金属で(多分Eマウントとマウント座金交換のみで共用するためにXマウント用は厚めになっている)、重厚感がある。絞りリングにはクリックストップは無し 。やや重めのねっとりとしたトルク感 がある。どっちのリングもローレットの模様は同じなので操作時に間違えそうな気はするが、実際のところ配置やピントリングの厚みなどを見る限り間違えることはなさそうだ。SWH15mm と同じような花形の固定フード (もちろんこれも金属製)は作りもしっかりしていて素晴らしい。レンズ最前面は出目金タイプ で、汎用レンズキャップは使えない。一応サイズとしては58mm径なのだが、装着するとレンズにぶつかってしまう。良像範囲がわりと広め で、ごく周辺部までそれほどの画質低下はない。端の方は若干流れるような描写の傾向はあるが、まあこんなものだろうと思う。周辺画質も中心画質も絞ってもそれほど変化を感じない。像面湾曲はほとんどない ようだ。画面中心でピント合わせした後、画面周辺部を拡大してピントのずれがあるか確認したが、特に問題はなく画面中央とピント面は同じだった。

と言った感じだ。総じて外観がよく高級感は申し分なく、画質はカリカリではないものの納得できるレベル。絞りによる画質変化は少なく、あまり積極的に絞らずとも良さそうな感じだ。

以下作例。

FUJINON XF 10-24mm F4 R OIS

2018年3月に1日レンタル

これは3月に東京に行った際に六本木のフジサービスステーションで一日レンタルをしてみたレンズ。個人的には好みの超広角焦点域が改めて分かるのかなあと思って使ってみたのだが、どちらかと言うと基本は10mmF4レンズとして使い、気になった時に少しズームする、程度の使い方しかできなかった。それはそれで便利なのだけど、どうも僕はズームレンズはうまく使いこなせないようだ。

簡単な印象としては

以下作例。

X-T1の情報を集めた雑誌やムックなど、簡単に感想とともに。

・FUJIFILM X-T1 FANBOOK (impress デジタルカメラマガジン ムック) 電子書籍あり。

・FUJIFILM X-T1 スーパーブック (Gakken CAPA ムック) 電子書籍あり。

・FUJIFILM X-T1 WORLD (日本カメラ ムック) 電子書籍なし。

・FUJIFILM X-T2 WORLD (日本カメラ ムック) 電子書籍なし。

・FUJIFILM X-Pro2 WORLD (日本カメラ ムック) 電子書籍なし。 日本カメラのWORLDシリーズのムックが一番良い と思ったので、Proシリーズの物も買ってみた。

・FUJIFILM X-T2 PERFECT BOOK (CAMERA magazine エイ出版社 ムック) 電子書籍あり。

・FUJIFILM Xマウントレンズ PERFECT BOOK (CAMERA magazine エイ出版社 ムック) 電子書籍あり。

・アサヒカメラ 2012年7月号 (ヌード特集) 電子書籍なし。

・アサヒカメラ 2014年9月号 電子書籍なし。

・アサヒカメラ 2017年3月号 (桜風景特集) 電子書籍なし。

・アサヒカメラ 2016年8月号 (都市を撮る特集) 電子書籍なし。

・アサヒカメラ 2017年8月号 (いま評価される風景写真とは?特集) 電子書籍なし。

X-T1と一緒に買ったものや今後X-T1と一緒に使う前提の物などの簡単な紹介。【2017.7.20追記】一か月ほど使った後の結果も随所に併記。【2017.7.20追記ここまで】

・FUJIFILM X-T1 本体 グラファイトシルバーも検討した 。今の中古流通価格だと1万円程度しか変わらず、流通数も意外なほど多い印象だったが、こだわった塗装と言う割には商品説明にカスリありの品が多く、意外と塗装膜はよわそう?と思ったので今回は無難な黒を選択 した。PENTAX ボディを買うときは新品で縦グリセットが安かったのでよく買っていたが、いつも買ってもほとんど使わないので今回は見合わせることにした。

購入後の最初の印象としては、非常に魅力的なサイズ感である。さっそく防湿庫の中からPENTAX MX を取り出してきて並べてみたのだが、サイズ感が本当によく似ている。僕にとって原点回帰だなあと感じた。X-T1 の方が若干横幅が狭く若干高さが高い(肩も高い)。厚みはほぼ同じ感じ(MX の方はミラーボックス分のでっぱりがあるがそこを含めないと厚みはホントに良く似ている)。PENTAX MX はOLYMPUS OM-1 に対抗して縦横高さを1mmだけつめたサイズになってるとかだったはずで、やはりこの辺が小型ボディとしてのベンチマークなのだろうか。PENTAX MX はとんがり帽子だけどFUJIFILM X-T1 は幅広帽子で、感じとしてはX-T1 の方はPENTAX LX(FA-1) 辺りによく似ている。かっこいいです。PENTAX MX とほとんど誤差の範囲に感じる。

FUJIFILM X-T1 とPENTAX MX を並べてみた。

PENTAX MX がだいたい21mm、FUJIFILM X-T1 がだいたい23mmなので本当に違和感ないです。

FUJIFILM X-T1 の方は一つの円は露出補正ダイアル、PENTAX MX の方はシャッター巻き上げ軸なのだけど。

X-T1 を少し触ってみてもう一歩と感じたのは塗装の仕上げ 。ピーチスキンにも似たざらっとした仕上げだが、高級感が今一つ。PENTAX K-5 辺りの梨地塗装の方が高級感があった。また、フロント・リアの電子ダイアルやFnボタンが全体的にのっぺりしていて、操作感がない 。触った時に引っかかりがなくいいと言えばいいのかもしれないが、操作しようとしたときに手探りで当たりをつかめないのでいまいちかと思う。X-T2 になって肩のシャッターダイアル・ISOダイアルの高さが増していて、そんなに高くする必要はないのでは?と思って見ていたが、X-T1 を操作していてなぜそうなったか分かった。どちらのダイアルも別に操作性が悪いことはないのだが、特にISOダイアルの方で回した時にその根元にあるドライブダイアルも一緒に回してしまう ケースがあったのだ。二階建てダイアルの下側の誤動作を防ぐためのダイアル高さの改定なんだなあとよく分かった。

・アイカップ EC-GFX EC-XT S がついているのだが、別にこれでも問題はないと思う。XT-2 に標準につくEC-XT M や大型のEC-XT Lについては、角型のアイカップはあまりかっこよくないよなあと思って見ていた(以前はPENTAX K-5 等に丸型アイカップのつくマグニファインダを装着していた)。すると、ちょうど良いタイミングでGFX 用の(X-T1 とも互換性のある)EC-GFX が発売開始になったので、さっそくこれを購入することにした。丸型 でいい感じである。目に触れる部分のゴムも非常にしっとりと柔らかく、装着感最高 である。でもこのゴム、劣化が若干速そうな心配はあるかな…いまから心配しても仕方ないが。EC-XT S に比べ上下に若干はみ出しがある。下は背面液晶に多少かかるが、それほど見にくくなるものではないので構わないと思うが、上のはみ出しのせいでホットシューの交換は不便になる。ストロボの脱着はEC-GFX をいったん外さないと行えない。また、レンズメイト FUJIFILM X-T1専用サムレスト ブラック はEC-GFX とかなり干渉し、同時装着はやめた方がいい(僕は一回無理やり取り付けてみたが、外すのが非常に困難になりEC-GFX を壊すんじゃないかと言う勢いで引っ張ってやっと外せたので、もう二度と試したくない)。

・ベースプレート MHG-XT Small MHG-XT Small を購入した。ちょうどマップカメラで並品の中古が3000円程度で出ていたので安く済んだ。追加でハンドグリップを装着できるような構造になっていない 。よくあるアルカスイスプレートだと右側の端にストラップを通すストラップホールがついていて、そこを利用してグリップストラップをつけられるのだが…ちょっと困った。改めてサードパーティ製品なども見てみたが、X-T1 用のはストラップホール無しの物ばかりのようだ。と言うのも、底面にあるバッテリー交換部と右端のクリアランスが少なく、ストラップホールをつけるには若干苦しいようだ。

・背面ガラスフィルタ Deff Professional GLASS 東京カメラ部推奨モデル for FUJIFILM 02 DPG-TC1FU02 X-T1 自体、背面LCDのガラスは強化ガラスらしいので別にさらに貼る必要もないかもしれないが、まあ転ばぬ先の杖と言うことで。やっぱり何かしらのフィルムやガラスを貼らないと背面LCDの上の反射防止コートが擦れて剥げてくる とか言う話もあるようだし。

・バッテリ NP-W126S x2 X-T1 にはバッテリNP-W126 もバッテリ充電器も欠品なく付属していたけど、まあ交互に使うことになるだろうし、とNP-W126S を一個購入。で、少し使ってみた印象だとバッテリ消耗はかなり速そう なので、今回はバッテリ2個ループではなく3個ループ にすることにして、もう一つ買い増した。なお、X-T1 の設定で消費電力設定→ハイパフォーマンスはONにしているし、プリAFもONにしているので、デフォルトよりもバッテリ消耗は速い設定 になっている。バッテリ節約するよりも、撮影時にレスポンスが良い方が気持ちいいからだ。

・レンズメイト FUJIFILM X-T1専用サムレスト ブラック X-T1 (を始め最近のカメラにはだいたい備わっているが)の場合、カメラ背面の右端にサムレストのでっぱりがあり、そこで充分指掛かりがいいからだ。またレンズメイトのサムレストを装着すると露出補正ダイヤルが若干回しにくくなることもあり、この製品は今は防湿庫の肥やし。

・【F-Foto】 ソフトレリーズシャッターボタン (凹タイプ) 『各社カメラ対応、シールタイプ』 (レッド、RED) WF-R X-T1 はシャッターレリーズに機械式レリーズ用のねじ切り穴が開いていないので、ソフトボタンはシール貼り付けタイプを使うことになる。できれば緑色が欲しかったのだが、見当たらないので赤で代用。まあまあいい感じになったけど、やっぱ緑がいいなあ…

・ストラップ ARTISAN&ARTIST 片吊りハンドストラップ ACAM-290

・FUJIFILM X-T1用ストラップリング・カバー・補助具セット X-T1 なのだが、唯一同梱品の欠品として「ストラップリング取り付け補助具 」と言うのがなかった。と言うか、今までこんな治具があることを知らなかった…三角環や丸環の取り付けは爪でリングをこじ開けて広げて取り付けていた(そしてしばしば爪が痛くなった)。ので興味を持ち、「補修部品扱いでいいので取り寄せてもらえないか」とマップカメラに相談したところ、快く応じてくれた。大感謝。ので現在取り寄せ中である。

・レンズ XF 35mm F1.4 R FA31mmF1.8Limited をベンチマークとして想像していたのだが、到着してもってみると思ったより軽い。FA31mmF1.8Limited が345g 、XF35mmF1.4R が187g なのでそりゃ違いますよね。金属外装を謳う割には少々安っぽい かなあと。ペンタのリミテッドレンズの方が金属が厚いのかなあ。重厚感がありました。カメラマウントへの装着方向 、絞りリングの回転方向 、ピントリングの回転方向 (これは設定で逆回転に変更もできる)はペンタと同じ で違和感がなく、非常に良好。まあFUJICAってペンタと一緒にM42マウント使ってたメーカーだし、コンセプト同じのが継承されてるんでしょうね。

さらりとつかった印象では明るくてボケも素直なようだし扱いやすいレンズっぽいかな。ペンタ時代は銀塩の時はFA43mm を、APS-C時代はFA31mm を標準に使っていたこともあり、APS-Cで35mm は若干狭いと感じるのじゃないかと気になっていたけど、今のところあまり違和感なく焦点距離感覚をつかめるようになった印象。

今後は僕の定番焦点距離として広角は16mmF1.4 を、望遠に発売見込みの80mmマクロ を、と考えている。広角に関しては10-24mmF4 も評判が良いみたいなので少し悩む。ずっと感覚的に慣れている換算24mmでいいのか、ここで改めて好みの焦点距離を探しなおす広角ズームがいいのか…まあ悩んでいるうちが一番楽しいですよね。

その後、レンズとしては・レンズ XF 16mm F1.4 R WR ・HELIOS-44-2 NIKON 2/58 ロシアレンズ ・Hengyijia(ヘンイージア) 25mm F1.8 (黒色) ・NEEWER NEEWER50mm f/2.0手動フォーカスプライム固定レンズ ・K&F Concept マウントアダプター「PK-FX」 ・uxcell カメラ用 レンズアダプターリング マウントM42-ペンタックスPK アルミニウム ブラック

・ステップアップリング 52mm→58mm このレンズのキャップ使いにくい し、手持ちのPLフィルタは小型の方は58mmを使うよう統一しているのでステップアップリングを調達。なお、XF35mmF1.4 には当面レンズフードを装着しないつもりだけど、もし必要ならフィルター径も変わることだし八仙堂あたりで調達すればよいだろう。

・レンズキャップ タムロン旧式 58mm

・FUJIFILM レンズリアキャップ RLCP-001

・FUJI FILM Xマウント用ダブルリアキャップ サテライト限定発売 ユーエヌサテライトショップ / FUJI FILM Xマウント用ダブルリアキャップ サテライト限定発売

・FUJIFILM Xマウント用ボディキャップ BCP-001

・カバーキット X-T1用 CVR-XT

レンズ交換式カメラの新機軸として、富士フイルム のX-T1 を買った。PENTAX とは一旦お別れ(とはいってもいつかまた機会があったら購入しようと思ってはいるが)。

過去、レンズ交換式カメラを初めて買ったのは1996年、PENTAX MX を中古で(@フジヤカメラ)で、その後PENTAX MX 、(Canon EX-Auto)、PENTAX MG 、PENTAX MZ-3 、(RICOH XR-8)、(PENTAX ME)、(PENTAX ME-Super)、(Olympus OM-40)、PENTAX *istD 、PENTAX K20D 、(PENTAX K-m)、PENTAX K-7 、PENTAX K-5 天文部向けで天体写真を撮れるカメラ 、と言うことでフルメカニカルで軽量小型のMXから入り、軽量小型であること は体に馴染んだのでMZ-3に買い換え、その後もKマウントのデジカメへ、と言う道を歩んできたわけだ。僕の場合、旅行写真・スナップ写真がメインで動体にあまり興味がない ため、ペンタでは弱いと言われるAFシステムにも特に不満を感じない(と言うか普段はAF機でもほとんどMFで撮影していたが)と言うのもペンタをずっと使っていた理由かもしれない。

で、なんで今になって脱ペンタしようかと思ったのか、動機は二つ。PENTAX K-1 が発売され、それはそれで非常に魅力的なカメラではあるのだが、結局食指が動かなかった こと。いや、素晴らしい出来のカメラであり、いつかはK-1(ないしその後継機?)を入手したいとは思っているのだが、如何せんカメラボディとして重たすぎ る。PENTAX MX で495g (電池・フィルム無し)、PENTAX MZ-3 で425g (電池・フィルム無し)と言う軽さから始まった身としては、PENTAX K-1 の925g(本体のみ)・1010g (バッテリー・SDカード込)と言う重量は重すぎる。もちろん、あの中に手振れ補正機構・ペンタプリズムファインダーが入っているのだからこの重量になってしまうのは仕方ないとは分かっているけど、やはり常用できる重さではないなあと。フルサイズなのにあの小型は非常に魅力的なだけに、残念な決断だった。SONY a9 が発売されたこと。ついにミラーレスの完成形が見えてきた ように思う。従来、OVFを省略するミラーレスシステムと言うのは軽量小型にできるメリットはあれども、フォーカルプレーンシャッターもいらないんじゃないの? と言うのが僕の想いだった。今まではローリング歪み(いわゆるこんにゃく現象)が発生するため、フォーカルプレインシャッターまでなくす決断はなかったのだが、a9の積層型CMOSによりフォーカルプレーンシャッター自体もなくせる可能性が見いだされ、その副次的作用としてフルタイムAF・EVFのブラックアウト無しなどの強力なメリットの可能性が指摘されている。OVFにしがみつくのではなくEVFに体を慣らすことが必要 だよなあ、とつくづく感じたわけだ。EVFに移行するならKマウント…いやPENTAXに固執する必要もなく、改めてまっさらな目でメーカー・マウントを検討しても良いかと思い直した次第だ。

さて、そんな感じで他社機のミラーレスに移行しようかと思ったのだが、ここでまあそれなりに悩みは発生した。『いつかはミラーレス』とは自分でも考えていたので、各メーカー検討していたのだが、なかなか決定打がなかった。オリンパス m4/3 → あまり好きなメーカーじゃないのでほぼ常に検討外。パナソニック m4/3 → コンデジの方はDMC-LX3→DMC-LX100とパナを使っていたこともあり、同じマイクロフォーサーズ勢でもオリンパスと違って購入の検討は幾度かした。が、結局『マイクロフォーサーズは基本アスペクト比が4:3 』と言うのが気に入らなくて、検討除外になってしまった。m4/3自体は撮像素子のアスペクト比は固定しておらず、実際に初期のパナ機にはマルチアスペクトを搭載したGH1/GH2などがあったので、あの路線がマルチアスペクト機から動画重視機になってしまい、マルチアスペクトが外されてしまったのはちょっと痛かったかなと思う。キヤノン EOS-M → あまり好きなメーカーじゃないのでほぼ常に検討外。ニコン 1システム → 結局、今となってはほぼ開発終了ですよね。PENTAX Qマウント → これも今となってはほぼ開発終了ですよね。シグマ SAマウント → ちょっとストイックと言うか、修業しすぎなので…まあああいう撮影コンセプトは凄いと思うけどライカ Mマウント/Tマウント → 高いので検討せずハッセルブラッド やフェーズワン やフジGX は高いので以下略

…と言う感じで、SONY EマウントとFUJI Xマウントが候補として残った。最後にユニバーサルマウントになるのはEマウントなんだろう なあと思ってます。じゃあなんで選ばなかったのか。ボディデザインや操作性が好きになれなかったから。中途半端にクラシカルデザインなのに、操作系は今どきのコンデジみたい。操作性に影響与えない範囲でクラシカルなデザインにしていると言うのなら納得できるが、例えば電子ダイアルなんかはどうせつけるのなら指がかりのことを考えて真横や垂直ではなく斜めにつけた方が操作性は良いはず。逆にクラシカルであることを重視するのであれば、コンデジチックなメニューダイアルいらないでしょ、みたいな中途半端が最後まで気になってしまった。SONYは体力あるのだからフルサイズ/APS-Cでそれぞれクラシカルデザイン寄り/エルゴノミックレイアウト両方のモデル出す余裕はあると思うのだけどなあ。特にa9はコンセプト的に最高の撮像素子を積んでいるにもかかわらず、カメラとして実に中途半端だと思う。プロ用途ならワンサイズ大きくなってもいいから扱いやすい電子ダイアル配置や堅牢性にもっと力注いでもいいだろうに…SONYにはその辺のカメラコンセプトを仕上げるリーダーがいないんですかね。いっそのこと、ニコンもSONYが吸収してニコンの技術者にEマウントプロ機設計させればいいのにと思う。X-T1が出てかなり評価が変わった 。デザインが僕の好みど真ん中だったのだ。先に書いたように、PENTAX MX・MZ-3で育ってきた身としては、こういうダイアル式カメラ 然としたたたずまいは大歓迎だった。X-T1は過去に購入を何度も検討したが、最初に悩んだとき「ミラーレスに完全に軸足を移す」踏ん切りがつかず、Panasonic LX100でお茶を濁していて、なおかつLX100でそこそこ普段の用途に足りていたのもあって、なかなか購入に至らなかった。が無事X-T2も出て後継機の心配もよさそう、X-T1の中古の値ごろ感も出ている状況で、よーしいよいよ軸足を移すか!と今回決意できたので購入に至った次第である。

とまあ、グダグダ書いてしまったがついにX-T1を導入した。最初に買うセットレンズは、悩んだが標準レンズとしてXF35mmF1.4にした。まあ最初からズームレンズは興味なかったし、XF35mmF2とどっち買うかは結構悩んだが、地味に「過去F1.4のレンズは買ってない」のが後押ししたかもしれない(今までは、明るいレンズでも携行性を考慮してF1.7-F1.8クラスを買う事が基本だった)。

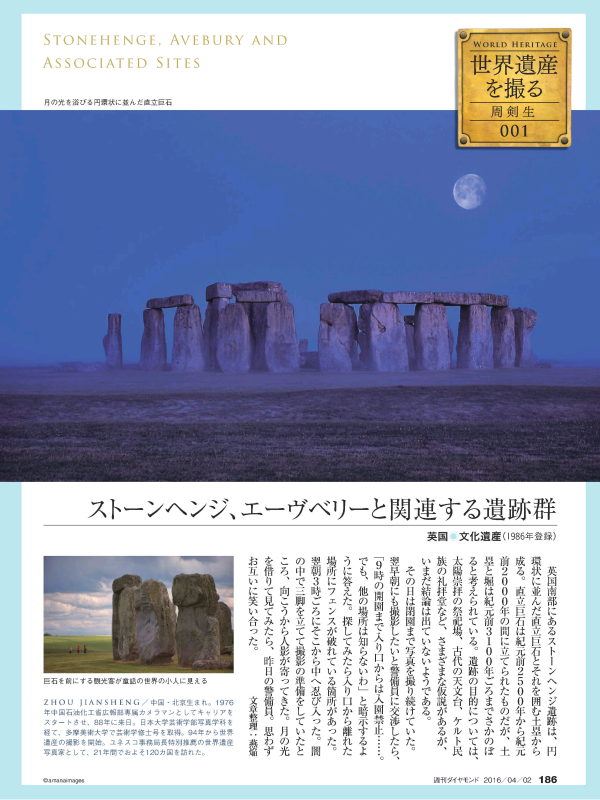

今週号(2016年4月2日号)の週刊ダイヤモンドを読んでいたら、とんでもない記事を見かけた。

本文中引用すると、

その日は閉園まで写真を撮り続けていた。翌早朝にも撮影したいと警備員に交渉したら、「9時の開園まで入り口からは撮影禁止……。でも、他の場所は知らないわ」と暗示するように答えた。探してみたら入り口から離れた場所にフェンスが破れている箇所 があった。翌朝3時ごろにそこから中へ忍び入った 。闇の中で三脚を立てて撮影の準備をしていたところ、向こうから人影が寄ってきた。月の光を借りて見てみたら、昨日の警備員。思わずお互いに笑い合った。

とある。

なんだこれは。要約すると、「職業写真家が自分の仕事(撮影)の為に、撮影禁止のルールを破り、撮影禁止区画に入り込み写真を撮った 」と言うことである。美談 だとでも思ったのだろうか。

世間では、アマチュアを含めた写真家のマナーの悪さがしばしば議論されている。やれ撮り鉄 ・葬式鉄 が最終運行や特別運行の為に集団占拠 したり線路内に立ち入った り、やれ撮り鉄 ・ネイチャーフォトグラファー が撮影の為に無断で草木を伐採 してしまったり…枚挙にいとまがない。写真文化の発展のために、撮影マナーの徹底・撮影モラルの向上を図る のも彼らの責務ではないだろうか。

それどころか、今回の件に至ってはプロ写真家が積極的に撮影マナー違反である。自分の仕事を自分で汚しているのである。一般的な勤め人ならこんなことはしないだろう。所属企業があり、企業にはコンプライアンス があるからである。悲しいかな、写真家と言うのは大概フリーランス であるから、コンプライアンス意識が全く働かないのだろう。盗人 である。金銭をもらう写真を撮るのであるから、金銭を払って然るべき場所から許可を得る のが当然である。

今回の件はあまりにも疑念を感じたので、週刊ダイヤモンドのWeb上の問合せフォームから苦情を送ってみた。

■お問い合わせ内容

返信

いつもご愛読ありがとうございます。

お問い合わせいただいた点ですが、

本記事も、決して「撮影の為に進入禁止区画に入った」わけではありません。その意を汲み取って 、入り口以外から入り撮影をしていたところ、

もちろん、無断で忍び込んだということであれば問題ですが、

以上、

まだ疑問が解消しないのでもう一度質問してみた

例えばの話ですが

警備員は訛りの強い外国人の過剰な要求に辟易した

と言う可能性を否定できる話なのでしょうか?

もし、問題ないのであれば

そもそも、この写真撮影は仕事で掲載にあたって金銭の授受が発生する然るべき場所に許可を取り、必要なら撮影の為に特別料金を払って 必要のあるものなのではないでしょうか?

とても笑い話で済ませられるものではないと考えます。

その返信

お世話になります。

そのときの警備員の心情など、

今回の作品が「汚れた写真」だとは決して思いませんが、

ご指摘ありがとうございました。

深澤

と言うやり取りになった。

だがあらためて思うが『ユネスコの事務局特別推薦の世界遺産写真家 』ならば、ますますもって『特別許可を得て撮影できるはず 』であり、こんな夜間忍び込みのような最低な行為をする必要はないと思うのだが、担当者ですら疑問に思わないのはどういうことだろう。