使い始めて半年ほどが経ち、X-T2のカスタムしている設定もだいぶ煮詰まってきているので、備忘も兼ねて紹介。スナップフォト中心、絞り優先オートが基本、MFも多用 、と言ったスタイルなので、例えば動きもの中心でAFの細かい設定を煮詰める、などと言った人とは指向が違うと思う。ストロボは基本使わないのでその辺の設定も放置。

画質設定(I.Q.)

画質モード はFine+RAW、RAW記録方式 はロスレス圧縮。64GBのSDXCカードで概ね1600枚撮れる らしい。経験的にはスナップ用途で一日中歩き回ってシャッターを切るような使い方で、一日で最大800枚程度 までシャッターを切ることがある。ので2-3日の軽旅行には64GBのカードが一枚あれば事は足りる計算になる(予備の電池の手当の方が問題)。フィルムシュミレーション はVelviaを基本にしつつ、人物撮りの時はAstiaやProNegHiあたりも併用。VelviaはDR100で、AstiaなどはDR400などを優先的に使いたい ところ。実際には、フィルムモードを変更する機会はほとんどなく、フィルムモードごと作りこんだカスタム設定を変更している 。カスタム選択 は普通にフィルムモードごとにベースとなる設定を割り当てている。なお後述するがカスタム選択はFn2ボタン(ボディ前面の一等地のボタン)に割り当ててある。

フォーカス設定(AF/MF)

AFモード はALL。これでAFポイント選択状態時にリアコマンドダイヤルを回転することでAFポイントのサイズからAFモードの変更までシームレスに移行できるので問題ない。縦/横位置AFモード切替 はOFF。ポートレイト撮影メインの人とかだと縦位置と横位置でAFポイントの設定が別に記憶される方が便利だったりするのだろうか?AFポイント表示 はON。僕はファインダや背面液晶の表示が割と賑やかな方が好きなので、撮影の補助になるような表示は割と積極的に表示させている。プリAF はOFF。これをONにしていると電源ONにしたまま持ち歩いているときに常にピント合わせしようとして、レンズによってはジーコジーコうるさい上に電池を消耗する 。AF補助光 はOFF。ピカピカ光るのは嫌い 。顔検出/瞳AF設定 はOFF。便利で楽ちんできる機能なのでONにしておきたいところだが、これをONにしておくとフォーカスチェックで拡大表示してピントを確認できる機能が排他的に使えなくなってしまう ため。ある程度人物スナップの機会が多く、この機能を使うことが多い人はどこかのFnボタンに顔検出/瞳AF設定のON/OFFを割り当てておく とよいだろう。AF+MF はON。MFアシスト はSTD。デジタルスプリットとかフォーカスピーキングとかは言うほど便利には思えない。測光&フォーカスエリア連動 はOFFだがONにしてもいいのかもしれない。どっちみち、EVFだとファインダ内でプレビュー時に明るいか暗いか分かるので困らない。被写界深度スケール はピクセル。今更フィルム基準で考える必要もないだろう。レリーズ優先/フォーカス優先 はAF-SもAF-Cもレリーズ(優先)。別にピントが合いきってないピンぼけ写真になるのは許容するが、シャッターボタンを押した時にシャッターが落ち切らない挙動をするのは嫌い。

撮影設定

ドライブ設定 はFnボタンのどこかに割り当てておいて必要時にワンプッシュで設定変更できる方がいいだろう。僕はAEB(±2/3EVの7枚撮影)とフィルムシュミレーションBKTは多少使うことがある。シャッター方式 はM+E。たまに超高速シャッターになった時にコンニャクが出ても気にしない。ブレ防止モード は1。常時補正のが普通に楽だと思う。感度AUTO設定 はAUTO1に200-3200、AUTO2に200-6400、AUTO3に200-12800と設定してみたが、結局AUTO2を使っていることが多い。低速限界はいずれもAUTOで問題ない。マウントアダプター設定 はここまで掘らないと変更できないのはかなりまだるっこしい。フジ純正Mマウントアダプタを買ったうえで、Mマウントから各社一眼レフマウントに変換するアダプタを買って二段構え でマウントアダプタをやって、フジ純正Mマウントアダプタにあるボタンを押すことで設定変更できるようにしている。がXマウントのサードパーティレンズの焦点距離入力がめんどくさく、時々設定変更を忘れる。この機能はFnボタンに割り当てできるとワンプッシュで変更出来て楽なのだけど…。

フラッシュ設定

知らない。多分工場出荷設定のまま放置。

動画設定

知らない。多分工場出荷設定のまま放置。

以下はセットアップ項目

基本設定

マイメニュー設定 は今のところ使っていない。どちらかと言うと階層が深くて遠い設定はQボタンで対応したいところ(と言いつつ、あまり変更したことは無いが)センサークリーニング は電源OFF時に実行にしている。電源ON時に実行だと、起動時にワンテンポ遅くなるような気がするので。

音設定

AF合焦音 はOFF。いらない、そんなもの操作音量 もOFF。シャッター音量 は1、シャッター音 も1。この2つは電子シャッターの時のシャッター音を決めるものなのだが、無音だと違和感 があったので、ごく小さくでもチッと音がする方が良かった。

表示設定 EVF明るさ はAUTO、EVF鮮やかさ は0、LCD明るさ は0、LCD鮮やかさ は0。この辺はあまり変えない方が素直な表示でいいかなあと思う。LCD明るさにもAUTOがあっても良かったのにと思う。撮影画像表示 はOFF。マニュアル時モニター露出/WB反映 は露出/WB反映。こういう数値が反映されてプレビューで確認できるのがEVFの強みだと思っているから。モニター撮影効果反映 もON。フレーミングガイド は方眼9分割。できれば黄金比分割が欲しかったところ。縦横自動回転再生 はOFF。距離指標の単位 はm。2画面モード表示設定 は工場出荷設定のまま(使わないので)。一見便利に思えるが、カメラを覗いている方と画面の表示される位置にズレが出るのが好きじゃない。撮影の補助になる表示は積極的にだして、画面内が多少ゴチャついてもかまわない と考えている。ただ、EVFで見た時にEVFの画面内に被ってきてしまう表示はなるべく削って、距離指標のみ画面内に被るが仕方ないものとしている。

・フレーミングガイド(先ほどの説明通り方眼9分割が表示される) (画面内に被るものではあるが仕方ない) (画面内に被るものではあるが仕方ない) (画面内に被るものではあるが仕方ない) (画面内に被るものではあるが仕方ない) (これはシャッターボタンを半押しするとどっちみち消えてしまう) ライブビューハイライト警告(この手のデジタル強調表示は嫌い) (絞り/シャッター速度/ISOが表示されていれば必要なわけでもないので、画面内がゴチャついてると感じる場合は表示しなくてもいいかもしれない) (これはどこで何が出てるのかいまいちよく分からない…) 露出補正ゲージ(画面内に被るので表示しない) フォーカスモード(画面内に被るので表示しない) (どうせ常にマルチ測光なので、画面内がゴチャついてると感じる場合は表示しなくてもいいかもしれない) (どうせ常にM+Eなので、画面内がゴチャついてると感じる場合は表示しなくてもいいかもしれない) (フラッシュを装着しないのでどっちみち何も表示されないが) (画面内がゴチャついてると感じる場合は表示しなくてもいいかもしれない) (どうせAWBの時には何も表示されないが) ブーストモード(画面内に被るので表示しない。どっちみち常にブーストON) (どうせ常にRAW+Lなので、画面内がゴチャついてると感じる場合は表示しなくてもいいかもしれない) (動画なんか撮らないのでどっちみち何も表示されないが) (動画なんか撮らないのでどっちみち何も表示されないが。画面内に被るがまあ録画時には仕方ないのだろう) (画面内が充分明るい時は枠は表示されないので気になることは無いはず)

操作ボタン・ダイヤル設定

フォーカスレバー設定 はON。クイックメニュー登録/編集 はいまだ答えにたどり着けない。って言うかあまり変えない。フィルムモードの微調整関連の設定を入れておいてある。Fn/AE-L/AF-Lボタン設定 は以下の通り。工場出荷設定から大幅に変更している。

・Fn1:ワイヤレス通信(X-T1が確かこのボタンがこの機能だった気がするので。このボタンは撮影中には押しにくいと思うのであまり頻繁に変える機能を割り当てる場所じゃないと思う) (実質的にはフィルムシュミレーション変更ボタン。個人的には右手人差し指は撮影中はシャッターボタンに集中させたいので、ここは一等地だけど撮影中に押す機能を割り当てる場所じゃないと思う) (実質的にはMFレンズを装着した時のフォーカス拡大機能の割り当て。この機能は工場出荷時にはリアコマンドダイアル押し込みに割り当てられているが、どうもX-T2のリアダイアルは押し込み時にグニュッとした感触がイマイチで押し心地がよくない ので、十字ボタン上のこちらに割り当てている) (フィルムシュミレーション内の設定の中で、結局この機能を一番変更することが多いかなとこっちに割り当てた。とは言えあまり使っていない) (ファームウェアVer2.10から、このボタンを押すとヒストグラムが3原色のものも表示されるようになった) (どこかに割り当てておかないと不便なので) (どこかに割り当てておかないと不便なので)

各ボタン設定は、Fn1-Fn3は必要頻度が高く場所もここがいいと固定してあるのだが、Fn4-R-DIALはあまり定まっていない。AE-L/AF-Lも別に使っているわけではないので別機能を割り当てたいところだが、割り当て位置の説明が合理的に納得しやすく必要なボタンと言うのがまだ定まっていない感じ。上記以外にはWB、セルフタイマー辺りは割り当てたいところではある。

セレクターボタン設定 はFn。フォーカスエリアはフジがせっかくフォーカスレバーを作ったのだからそっちを使うようにしている。フォーカスレバーもイマイチクリック感に欠け、操作感がよくないけど。コマンドダイヤル設定 はフロントがSS、リアがF値に設定している。個人的には絞り優先オートを使うことが殆どで、右手人差し指をシャッターレリーズ専用に、右手親指をリアダイアルに、と役目を分けた方が(つまりフロントダイアルの操作はなるべく機会を減らした方が)いいと考えてこの割り当てなのだが、どうもペンタックスの時もフジの時も工場出荷時の割り当てと逆に変更している気がする。工場出荷時の方の設定にもなにか合理的な理由があるのだろうか? S.S.操作設定 はON(まああまり使わないのだが)。感度ダイヤル設定(H) は25600。あまり意味はない。感度ダイヤル設定(L) は100。あまり意味はない。感度ダイヤル設定(A) はAUTO。半押しAF はAF-S/AF-CともにON。半押しAE はAF-S/MF/AF-CともにON。これはぜひONにしておきたい。シャッターボタン半押し時に露出値が定まり 、EVF内に絞り/シャッター速度/ISOが表示される からだ(OFFにしておくと、例えば絞り優先オートだと絞り値しか決定していないので絞り値しか表示されない)。なお、連射を多用する人は連射中の露出値変更に追従させるためにこの設定はOFFにしておく方が良いようだ。レンズなしレリーズ はON。マウントアダプタ経由のレリーズが多分できなくなるし。カードなしレリーズ はON。でもどっちでもいい気がする。フォーカスリング は反時計回り。ペンタを使ってきた経験的には時計回りのがいいのだが、反時計回りの方がEVF内の距離指標の向きとの整合性が良い気がする ので。AE/AF-LOCK設定 は押下切替。複数のボタンを押しつつの操作はやりにくいので押下切替の方をお勧め。絞り設定 はオート+マニュアル。ロック は解除。最初の頃は機能別ロックにしていたが、結局ロックしていることを忘れて『なぜ変更できないの?』と戸惑うことが多かったし、別に解除したせいで誤作動するものもなかった。

消費電力設定

自動電源OFF は2分。電源ボタンを回し忘れていることがあるので、自動電源OFF機能をオフにしておくことは避けたい 。スリープにした場合、シャッターボタン半押し(より若干押しこむぐらい?)をすると復帰する。パフォーマンス はブースト。バッテリーグリップをつけているわけではないのでEVFが100fpsになるだけだのような気がするが、まあ発展途上のEVFが少しでも快適になる方が好ましいと思う。特に暑い夏場でもオーバーヒートになることもなかったので(若干熱は持ったが)大丈夫だと思う。

保存設定

コマNO. は連番。処理前画像記録 はON。ファイル名編集 はと割り当てている。本当はと割り当てたいのだが、フジの英数字にはなぜかアンダーバーがない (ペンタックスにはあった)。なんかXT-20使ってるみたいなのがちょっと残念だが、1万枚を超えたらと割り当てようと思っている。

接続設定

共通設定 :SSID名はFUJIFILM-XT-2としている。固有なランダム英数字はつけてないが正直混線することなんかないと思う…。スマートフォン送信時3M圧縮 はON。PC保存設定 はPCにソフトを入れてないので使ってない(ワイヤレス接続はスマホとタブレットのみ)。アクセスポイント設定 、IPアドレス設定 もカスタムしてあるが個人環境なので割愛。位置情報設定 は位置情報取得、位置情報表示ともにONにしてある。使わないけど。

その他、Tips。

数ヶ月前からなのだけど、ストラップをPeak Design (ピークデザイン)にほぼ統一したので、その紹介を兼ねて簡単に記事を。

僕の場合、カメラのストラップはネックストラップが苦手で、ハンドストラップを基本に使っている。以前はアルカスイスタイプのプレートをReally Right Stuff (RRS)から購入して、そこにCamdapter のハンドストラップを装着していたのだが、現在のFUJIFILM X-T2 にはアルカプレーとやらCamdapter のストラップやらはゴッテリしすぎだし、重すぎだし、と言うことでさらに昔に買ったArtisan&Artist のハンドストラップを装着していた。

が、少し前にPeak Design がストラップetcをマイナーチェンジして、アンカーが細身のケーブル になり、X-T2のような三角環取り付けタイプのストラップ金具にも三角環を経由せず直接装着できるようになったので、そっちに変更することにした。この方が、何かあった時にストラップをネックタイプへ変更するのも楽だし。

と言うことで、以下の物を購入した。

Cuff はハンドストラップ 、Leash は一番細身のタイプのネックストラップ になる。なお、もともとSlide Light と言う中太のストラップ も持ってはいたが、これは第二世代。昨年の後半にリリースされた第三世代とは多分微妙にスペックが違う(互換性はある)。Peak Design の商品を買う場合は商品の型番を見て、最後に3がついている第三世代の物を購入した方が良い 。Cuff ならCF-AS-3 だし、Leash ならL-AS-3 だし、Anchor Links (カメラに装着するアンカー4本と他社製ストラップを装着できるリンクス2個のセット商品)ならAL-3 になる。間違ってもAL-2 などを買わないこと。Peak Design のネックストラップは、一番厚みのあるSlide 、やや細身のSlide Light 、細身のLeash とある。Leash のみストラップの伸縮の機構がちょっと違うが、使い勝手でそれほど大きな差はないと思う。

基本は、カメラ側にアンカーと呼ばれる黒いひも状の部品を取り付けた後、アンカーの反対端にあるプラスチックリングをストラップに取り付ける。

Peak Desgin の三代目のマイナーチェンジはこの紐の太さが変わったことが大きな変化で、二代目までのアンカーだとストラップ基部に直接このようにアンカーを装着するのが困難で、三角環を経由して装着する必要があった。

Cuff は輪っかの中に手首を通して使用する。ただの輪っかではなくて、6の字状になっていて手首に通す輪っかの部分は伸縮できる。が調整できてもあまり便利でもないので、Cuff の紐をめいっぱい引っ張るとCuff のストラップ取り付け基部の段差が引っ掛かって基本的に輪っかの調整ができないように固定される(説明が分かりにくいか)。

Leash はこんな感じ。右肩のアンカーと、そこにアダプターを介してのアンカーとで装着するスタイルにしている(左肩は使用しない)。

で、せっかくなのでこの底面に付けるアダプターについて少し追求してみた。Leash に付属で付いてくるアダプターは小柄で軽くていいのだが、装着に六角レンチが必要になる。その六角レンチを持ち歩くのが邪魔なので、レンチなしで装着できる方法を少し考えてみた。

キャプチャー に付属していたネジ(単品としてPDS-2 と言う名称で売ってもいた)。これは手回しで装着できる…のだが

C-Loop 回転ストラップマウント を使ってみると言う方法。

これはこれで悪くないのだが、ちょっとかさばるかなあと…。かつ、ここに自由度があってグルグル回転するのは、僕の場合あまり具合よく感じなかった。

そこで、次に単品のネジを買ってみた。

これはプレートに干渉することもなく装着できて、これでいいか!となったが

プレートが固定されず空転 してしまった。

さらに諦めきれずに

最期にこれを装着してみたらうまくいった。

いろいろ無駄にネジ変遷してしまった。

なお、

こんな風にネジの手回しリング部分にアンカーを装着するのはやめた方がいいだろう。どう見ても強度が足りてない。

おまけ。

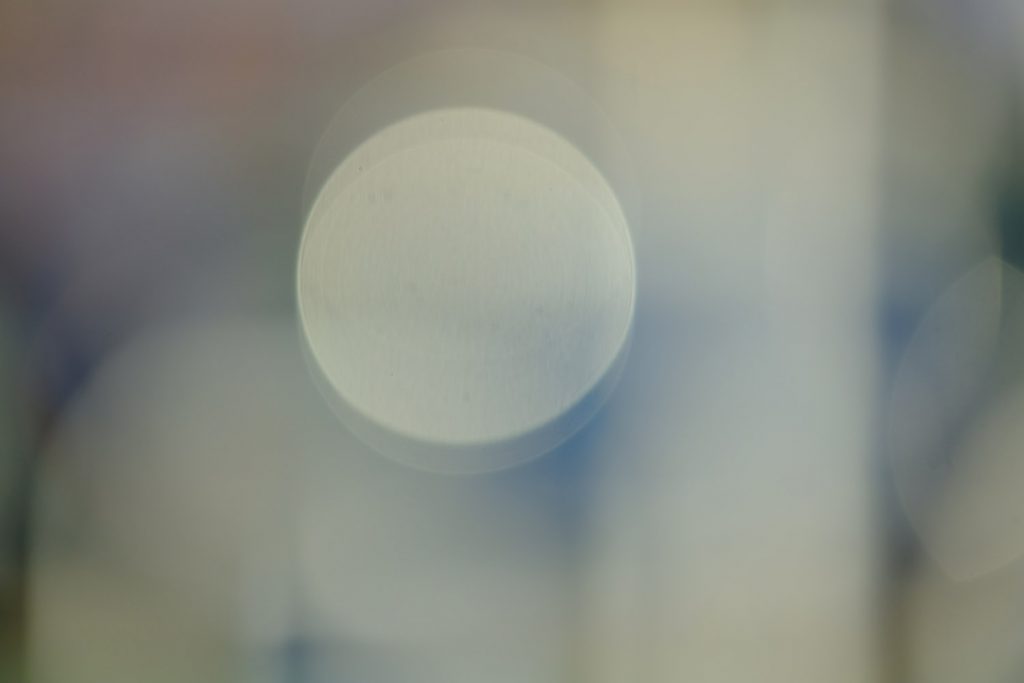

随時更新。 100mm~(換算150mm~) のレンズで検討したもの、購入したものをメモ。

超広角・広角域(焦点距離的には~23mm(換算34.5mm) までの)のレビューは→FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(3) 超広角・広角レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ 24mm~45mm(換算36mm~67.5mm) まで)のレビューは→FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(4) 標準レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ 46mm~100mm(換算69mm~150mm) まで)のレビューは→FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(5) 中望遠レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(7) 特殊効果レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ

以下、とりあえずさっくり調べたレンズ一覧。例のごとく、一眼レフ用レンズは数が多いので除外、L/Mマウントレンズは1990年代以降の新しめのレンズ(ライカ純正を除く)を掲載。

XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II

2017年9月購入。

結局のところ、望遠側はフジ純正からどれを選ぶか になってしまうんじゃないか?と思う。昨今噂のある、ボディ内手振れ補正がフジのカメラボディにも搭載されれば選択肢はだいぶ広がるだろうが、現状では適当な(一眼レフ用等の)望遠レンズを装着しても手振れが酷くて歩留まりがかなり下がってしまうのでは?と思うからだ。XF55-200 にするか、廉価版なXC50-230 にするか、程度の選択肢しかない。僕は少し悩んだが、軽いXC50-230 にすることにした。将来的にはXF100-400 も買って望遠二台体制を目指してもいいかなあと考えての事だ。一本で済ますのならXF55-200 の方がいいんじゃないか?と思う(後述するが、特にXC50-230 は動体に向かない のでXCだけで完結させるのはちょっと厳しそうでもある)。

そんなレンズだが、軽く使ってみた印象としては安っぽくはない 。90年代のダブルズームセット付属の商品とかのがよほど安っぽかった。XF55-200 の方がその辺の違和感なく、使いやすいだろうがまあ妥協。レンズの暗さと言うのは存外に意識されない 。一応OISがついているので若干の手振れ限界引き下げもできるし。AFが遅い 。広角端の50mm付近ではまあ不満ない速度でピントが合うが、望遠端の230mm付近ではヨッコラショ、と言う感じでのんびりフォーカスが合う。正直動体には使えないと思うレベル(僕は動体撮影なんてほぼやらないので構わないが)広角端であまり寄れないのは若干不満 だが、望遠端でだいぶ撮影倍率が稼げるので我慢できるレベル。

以下作例。

あの夏で待ってる 」で有名な「あの浅間山」ポジションから撮影した(本来は夏場に撮影するものだが)。これだけ解像してれば充分だと思う。これ以上解像させようとすると、フジの場合ポップコーンノイズが発生しそうだし。

随時更新。

超広角・広角域(焦点距離的には~23mm(換算34.5mm) までの)のレビューは→FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(3) 超広角・広角レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ 24mm~45mm(換算36mm~67.5mm) まで)のレビューは→FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(4) 標準レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ 46mm~100mm(換算69mm~150mm) まで)のレビューは→FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(5) 中望遠レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ 100mm~(換算150mm~) まで)のレビューは→FUJIFILM X-T1/X-T2簡単なレビュー(6) 望遠レンズレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ

とりあえず使えそうなレンズ一覧は調査中。

Pixco CCTV 25mm f/1.4

2017年9月購入。

Cマウント のレンズ。Cマウント のレンズは高確率でFUJIFILM-Xマウント 、SONY-Eマウント には実用にならない と思っていて支障はない。基本はPENTAX-Qマウント やNIKON-1マウント 、せいぜいmicro4/3マウント で使う程度しか写野がないからだ。Xマウント には変換アダプタが存在しているので一応装着は出来るものの、盛大に周辺がケラれる。まあそのケラレを前提で遊ぶためのレンズだ。高価なレンズで遊ぶのは勇気がいるけど、このレンズならマウントアダプタが付属して3000円程度なのでそんなに悩まずとも済むし。

で、使ってみた感想はそこそこがっちりと強度はある かと思うが、安っぽいのは事実。ピントリング・絞りリングは固め 。基本は固定焦点っぽく、あまり頻繁に変更することを想定していないのだろうなあと言う感じの硬さ。絞りリングが前側で妙に太く、ピントリングが根元側で妙に手前側過ぎるので、ピント合わせをしているつもりが絞りリングをグルグルしているだけだった 、と言うことがしばしば。盛大にケラれる 。開放側はケラレの境界線が若干あいまいで、その分撮像範囲が広いように感じられなくもない。絞り込むとケラレの境界がしっかりと見えてしまうので、ただのケラれた状態の写真になり、使い道がほとんどない。開放側で、トンネル効果だと言い張る方が無難 。周辺は見事にグルグルボケ になる。

以下作例。

輪郭強調とかはなく存外に素直 なので頭の中で思い描くイメージを外すことがなく、扱いやすい方だと思う。あらかじめ露出は若干マイナスに振っておく 方がいい。

絞り別の解像と周辺の写り方の作例。画面中央のビニールハウス辺りでピントの山を取ればよかったが、確か記憶ではその後ろの山(浅間山)でピントを出したような気がするのでF1.4では画面中央でもボケボケになってしまっている。近接開放写真専用のレンズ と思った方がいいと思う。背景もガンガンボケてくれるので、開放で使って全然問題なし、多少絞り込むとしてもせいぜいF2.8ぐらいまでの範囲で使うのが良いかと思う。

PENTACON AV 2.8/80 MADE IN G.D.R.

2017年11月購入。

このレンズは、ヤフオクで購入した。バブルボケ で有名な、Meyer Trioplan の派生レンズ。確か、メイヤー社 が後にオプティコン社 に吸収されて、オプティコン社 名義でトリプレットレンズ をいくつか発売している。これもそんなレンズで、さらに言えばカメラ用のレンズではなく、プロジェクター用のレンズをM42マウントに移植したものなんだそうだ。トリオプラン はバブルボケ が見直されて数年前から人気が出ているレンズで、復刻レンズまで登場したのだが、如何せん高い。50mmのトリオプラン なら5万円前後で入手できるようだが、100mmのトリオプラン だと旧製品で10万弱、復刻品だと10万を軽く超える値付けがされていて、ちょっと手を出しにくい。が僕が入手したこのレンズは1万ちょいの値段なのでかなりリーズナブルな購入だった。さっきも書いたように元プロジェクター用のレンズなので絞りリングは省略されており、F2.8専用のレンズになっているのだがバブルボケ を楽しもうと思ったら絞る必要性なんかないわけで、これで充分である。また、焦点距離80mmと言うのも使いやすい。おそらく、焦点距離50mmはm4/3でないと狙いの大きなバブルボケ は出ないだろう。100mmならフルサイズでも充分行けると思う。僕の入手したレンズもフルサイズでも余裕のイメージサークルがあるようだがAPS-Cで使っても悪くない感じだ。

※バブルボケ は、背景にある点光源が写りこんだときに大きく丸く玉ボケ になる際に、輪郭がきれいに縁取られ 、リング状にも近くなるボケ。基本的に球面収差がオーバーインフ に設定されているときに発生し、普通のボケとしては二線ボケの原因にもなるのでどちらかと言うと敬遠される。がトリオプラン などのトリプレットレンズでは顕著すぎてバブルボケ はかえって見事で、作画効果にちょうど良くなる。一部の超望遠で使われるミラーレンズ(カタジオプトリック光学系)はレンズ(ミラー)中心を使わないので完全にリング状のボケになるが、それとは若干作画効果が異なる。

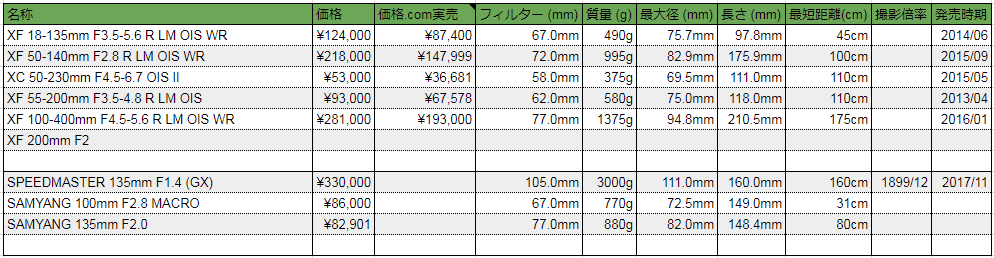

以下作例。さっきも書いたようにこのレンズは絞れないので開放作例のみ。

バブルボケ を出せないか軽くテスト。基本的には、逆光気味の背景で木漏れ日をいれる とバブルボケ になるのだが、意外と取り込むのは難しかった。バブルボケ ありきなので、まず背景のバブルボケ の大きさがちょうど狙い通りになるようにピント位置を定め、そのピント位置に前景が来るように調整するような、構図を考える時に逆転の発想をする方がうまくいくような印象だった。

バブルボケ と両立できないか試してみた作例。実際の人間の顔より小さいであろう銅像でも構図に入りきらない感じなので、ちょっと厳しい感じ(顔が入りきったり、上半身だったりの構図だとバブルボケ が小さすぎてインパクトがイマイチになる)。

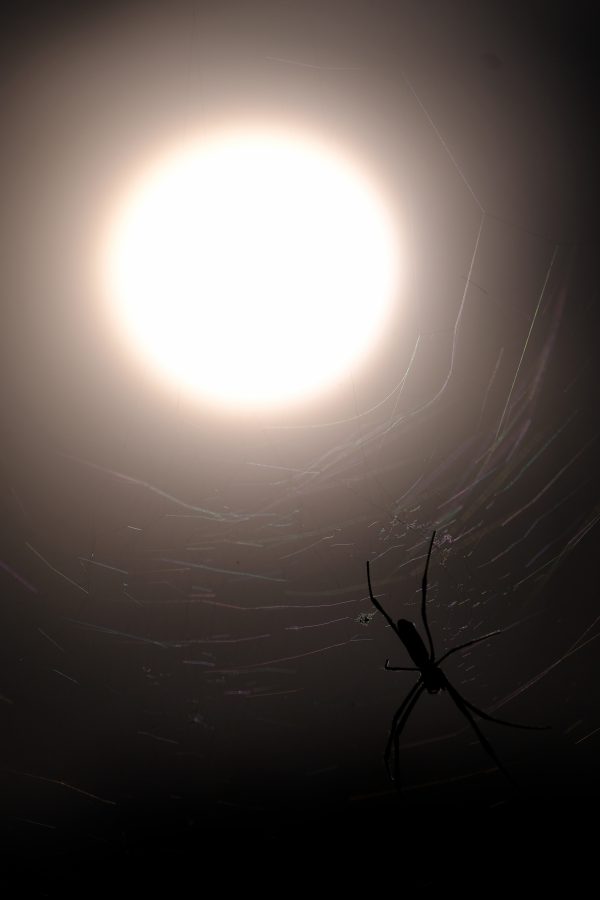

バブルボケ はいくらでも出るし、もうイルミネーション撮影で夢中になれること請け合い。やはり、前景に何かオマケを置くのが肝要かと思われるので、撮影スポットによっては前景用になにか小物の被写体を持っていくといいかもしれない。

バブルボケ のサンプル。ボケのサイズが小さめだと、若干の口径食の影響 が出るらしく、周辺部のは円形が崩れている。とは言えそれほど目立つレモンボケでもないので、このぐらいのボケサイズでも十分使えると思う。

バブルボケ のサンプル、さらに。ボケのサイズが少し大きくなると、口径食の影響が目立たなくなるのが分かる。さらにボケが大きくなるともっと目立たなくなるけど、それは省略。

FUJINON XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro

2017年12月購入。

マクロレンズ はレビューの中でどこに書けばいいんだかとも思ったけど(中望遠 のジャンルでも良かったか?)、まあ特殊効果レンズ のレビューで紹介。発売されたばかりなうえ、発売時期が11月だったか、紅葉ですら終盤じゃないのか状態の中での発売なので初動は存外低調だったんじゃないかと思う、このレンズ。花咲く季節に出してればもっと初動大きかったんじゃないかなあ。現時点では国内レビューあんまり多くないようだ。FUJINON XF60mm F2.4 R Macro があるのだが、初期の発売でハーフマクロ までしか対応していない・手振れ補正に対応していない ・代わりに結構小型軽量 なXF60mm 、満を持しての発売で当然等倍撮影 まで対応している・手振れ補正にも対応している (しかも5段分!)・けどめっちゃでかい重い レンズであるところのXF80 、と二つのレンズのキャラクターは結構違う ので冷静になって考えればどっちのレンズを買うべきかはそれほど悩まずに済むと思う。個人的には、とりあえず撮影の幅を広げるためにバッグの片隅にマクロレンズを置きたい人はXF60を使えばいい し、日常の撮影がマクロ撮影が主体で多少のデカ重に耐えられる人はXF80を買えばいい と思う。最初このXF80 を買う前は「XF60 はいくらなんでも初期発売だし手振れ補正もないしなーないよなー」とか思っていたが、XF80 を買って思ったのはこっちはデカ重で持ち歩くのが明らかに苦行なので、確かに撮影は楽になるかもしれないが、そうそういいレンズってわけでもないぞ、って事だった。

とまあざっくり書きつつ簡単な印象を列記するとでかい。重い 。手持ちのXC50-230 より若干長く、だいぶ太いのはびっくりした。重量も言うまでも無し。このレンズ、レッドバッジシリーズに入れるべきだったんじゃなかろうか(レッドバッジはズームだけなのか?)O.I.S.ユニットが中で動いている んだろうが若干ゴロゴロ感あり。XF18-55 やXC50-230 ではこんなにゴロゴロしない。O.I.S.ユニット自体が結構重そう だぞ、と言う印象をうける。通電中も 微妙にゴロゴロと言うかモーター音だと思うがうるさい 。野外で使ってる時は気にならないが静かな室外で使っていると、「お、意外に音が出てるな」と言う印象を持つ。AF速度はそこそこ 。通常域はXF35mmF1.4 ぐらいのイメージで、爆速ではないがまあシュッとあってくれる。マクロ域はピント合わせをしている間にファインダの中でピント合わせに伴ってボケの大きさが変わっていくなあ、と分かる程度の遅さ。これはまあ仕方ないところか。なお、明るい野外で使うほうがピント合わせは速く、やや暗めの室内だとX-T2の位相差素子が効いていないのかノロノロ である。ピントリングが占拠していた方がかっこよかったんじゃなかろうか 。さらにレンズキャップを装着する先端はもう一段細くなっており、なんかデザインはちょっとかっこ悪い気がする。ピントリングのトルクはやや重め 。まあレンズの大きさからすればこのぐらいの感触が妥当なのかな。がピントリングの回転角 はどうかと思う。最近接から無限遠までピントリングを三周ぐらいする。微調整がしやすいかもしれないが、ピントリング回すのめんどくさすぎ。せいぜい二周でいいと思う。このレンズに限らず、フジのレンズはピントリングの回転角を大きく取りすぎだと思う。所詮電動エンコーダなので、回転角の感度を調整できる項目がボディ内にあればいいんじゃないか と思う。絞りリング、トルク重すぎ 。よっこいしょと回転しないといけない。こっちもただの電動エンコーダなのだし、なぜフジノンブランドのレンズ全体でトルク統一できないのだろうか。OISのON/OFFスイッチ、焦点レンジ変更スイッチは結構硬め で、これは良い。手持ちのXF18-55 は軽めでバッグの中に入れたり出したりで誤作動してる時があるっぽいので、このぐらい重い方がいい 。レンズキャップが62φのもので新型仕様? 今まで使ってたフジノンのキャップはグラグラでまともに使う気が起きない感じだったが若干マシ になってる。旧仕様のレンズキャップは前面が軽いドーム状の傾斜だったが、このレンズについてる新仕様のキャップは他社の物と同じく平面になってる。まあどっちみち僕はタムロン旧仕様キャップに交換してしまうのだけど。描写の話だけど、まあ単純に素晴らしい の一言。XF16mmF1.4 の時にも感じたことだが、フジの素晴らしいは解像するところは素直にかっちり解像し、アウトフォーカスは前ボケも後ろボケも癖もなく自然に消える、ホントに素直な描写 。欠点がどこにもなく、良いところは高いレベルで到達している。癖がないので扱いやすい半面、何も癖がないのでサラリとしすぎていて僕には戸惑いを感じてしまう 感じ。たった一つだけ弱点 を見つけたけど、口径食が大きくレモンボケが目立つ 。特にこの焦点レンジでマクロまでまかなうとなると、イルミネーションの時などレモンはかなり気になるだろう。だが不思議なのは口径食が気になるのはあくまで光源ボケを入れた時の話で、普通の描写の時にグルグルボケっぽいものが発生するだとか、ボケ描写にザラツキがあるだとか、そう言う欠点はないようだ。なので、扱いやすさをスポイルすることは無い だろう。

以下、しょうもない作例。

レンズが優秀なのでどっちもうるさくならず、ナチュラルにボケていっている と思う。

歪曲収差は無視できるレベル だと言うこと。まあ、中望遠レンズに顕著な歪曲収差があったら困るけど。このシャッター速度でもこれだけ止まりますよと言うこと(ss1/13) 。なんとなく描写がツルンとしてるのは微ブレもあるのかもしれないけど、まあ目立った手ブレはないと思う。手持ちでサクッと撮っただけなので、シャッター速度限界は頑張ればもう少し下にあると思う。本来なら焦点距離80mm→換算焦点距離120mmなので一般的なシャッター速度限界が1/120ぐらい、そこから5段補正が効くので(1/128→1/64→1/32→1/16→1/8)大体1/8secぐらいまでは手持ちでいける計算になる頑張ってもう一段で1/4secもいけるのかもしれない。これは便利だ。

マクロ域の場合、さっきと同じようなシャッター速度(今回はss1/15)では結構明確に手ブレしてしまう のが分かる。この撮影の時は手前に机があって片肘をついていたので、立って手持ちのさっきの写真の状況より、手振れ耐性は高い状況だったと思うのだが。このレンズはシフトブレ対応しておりマクロ域でも手振れ補正が効くとあるが、5段までは効かない ようだ。実効でどのぐらい効くのか調べてみたいところだが、とりあえずは2段としてss1/32secぐらいまでにはとどめたいところだ。

光源ボケの様子 の確認で、年輪ボケ の様子と口径食 の様子の確認。口径食は目立たない 。モンボケが出る ことが分かる。ごくわずかな年輪ボケも発生している がまあこの程度なら我慢できる程度じゃないかと思う。年輪ボケは光学系に非球面レンズを使っているとその研磨ムラに起因して発生しやすいらしく、このレンズも非球面レンズを使っている(最近は研磨技術が進んで非球面レンズでも年輪が発生するのは減ってきているようだ)。レンズ最前面の表面にホコリが若干付着していたせい じゃないかと思う。ボケの輪郭 は完全になだらかではなく若干確認できる が、変な色付きなどはほとんどない ようだし、この程度の輪郭だと通常撮影で二線ボケが出ることもない ようだ。口径食はしっかり確認できる 。これはやっぱり気にする人は気にするんじゃないかと思う。何があるのかは分かるけど、うるさいわけじゃないボケ、このぐらいが一番扱いやすい のじゃないだろうか。

ゴーストは若干発生する ようである。きれいに解像している (開放絞り)。これは素晴らしいと思う。

絞り別 に三例。まあ普通に開放からバリバリに写ってますね。マクロレンズだけど遠景でも全く問題ない 感じ。浅間山のてっぺん近くの稜線に石ころがある様子とか開放からバッチリ写ってます。開放の周辺部(右下、左下)は若干解像が甘いけど、これは単に構図がちょっと下になっちゃって前景がピント外になっちゃっただけではないかと推察される。周辺減光は、開放でほんの少し 確認されるけど、こうやって比較されない限り気になることは無い と思う。

FUJIFILM X-T2 の銘板のところに貼り革で化粧板を作って貼り付けて、FUJIFILM のロゴを隠してみた。

まあ、隠した理由はただのミーハーと言うか、FUJIFILM ロゴがない方がレトロに見えるかなあと思ったから。FUJICA ロゴだったらかっこよかっただろうになあ…とか思ってしまう。パーマセルテープ なんかを貼って使っているのを時々カメラ雑誌やテレビなんかで見かける。

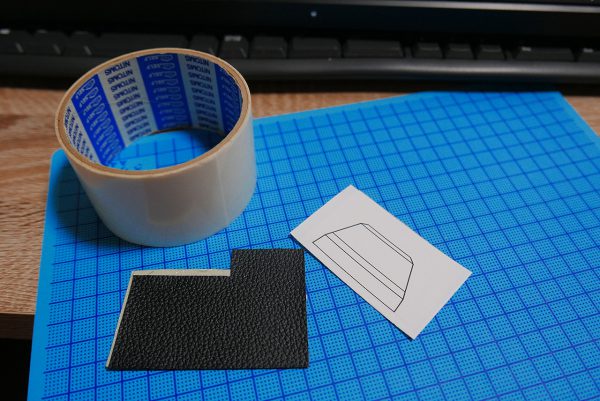

と言うことで、まあお遊びでロゴを隠してみた。昔からカメラに貼り革を貼って遊ぶのをやっているので、まあ貼り革も余ってるしやってみようかなと。

使う貼り革はビニックスレザー 。主にライカ用の交換貼り革や、その他カメラをドレスするために使われている。1セット買うと貼り革と貼り付けるための両面テープが入っている。A4サイズで、一度買うと素人の遊び程度では使う量がたかが知れているので使い切るまで結構長いこと遊べる。また、耐久性は十分にあり、手元にあるDMC-LX3に貼った貼り革はもう10年近く経つはずだが相変わらず問題なく使えているので、あまり劣化の事とかは気にしなくていい。

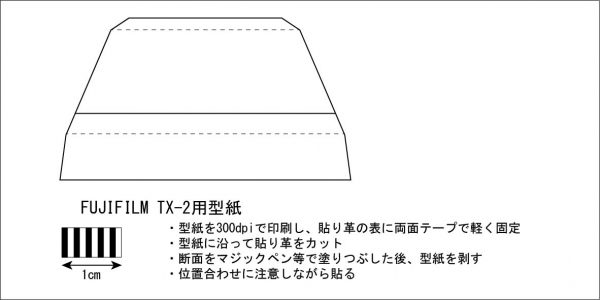

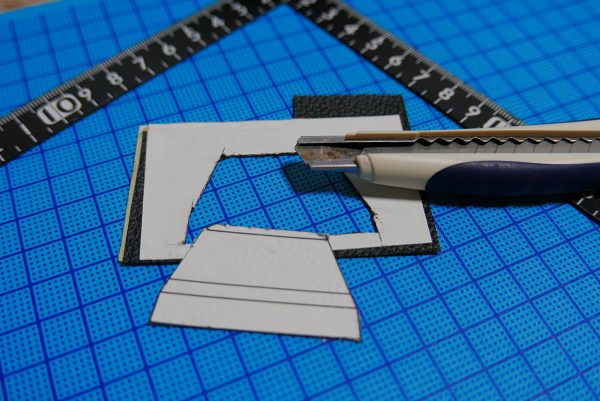

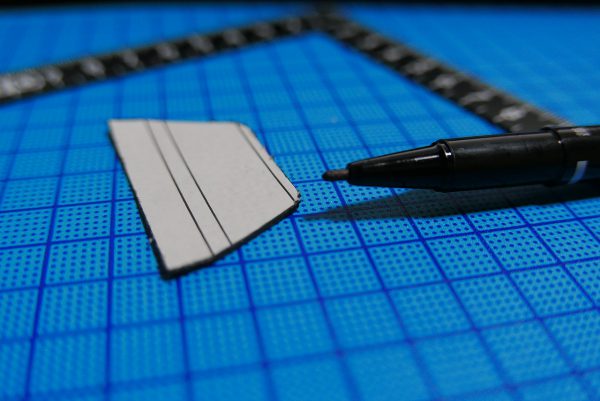

ロゴをきれいに隠す大きさにカットすればいいのだが、いつものごとくノギスとかでテキトーに測ってイラレ上で見本紙を作成する。

なお、ペンタ部のデザインはX-T1、X-T2で基本的に共通らしいので、上記の型紙でX-T1でも同じように覆えるはず。