最近、職場で割と暇なのでXperia Z2 Tablet で電子書籍を読んだりして過ごしていた(会社のPCはイントラのみに繋がっていてインターネットには繋がっていない)がそれも飽きてきたので、会社でブログのアイデアでも書いちゃおうかと言うことにした(仕事に空きがあるだけでサボっているわけではないので、特に問題はない)。

購入の候補になったのは以下のキーボード。

まずはAnker のキーボード。安くて出来はなかなかいいみたい。ただし、英語配列しかないので僕は購入検討外。

次にロジクールのK380 。安くて無難な選択かと思う。評判を見ると、キートップが丸すぎて若干打ち心地が悪いらしいが、まあ値段からすればこんなもんなんだろう。

あたりを検討候補としつつ、とりあえずさっさと入手したいのでK380 あたりなら在庫あるんじゃないのかと思って近所の電気屋に行ったら、K380 すら店頭になかったが、ELECOMのTK-FBP100 と言うキーボードが売っていて、「まあ、これでいいか」と思って購入してきた。

ということで、この商品の簡単なレビューになる。

なお、セットで組み合わせるマウスは既にだいぶ昔に購入した(多分vaio typeP とセットで買った)SONYのVGP-BMS33 というものを使っている。別に新規でマウスを買っても良かったのだがどうせ余ってるしということで。このマウスは見た目はなかなかにスタイリッシュ、操作感触もクリックもスクロールもシッカリ感があって非常に良いマウス。割とひらべったいマウスなのだが、モバイル意識しすぎて平べったすぎるわけでもなく、通常用ほど背の高いわけでもない、まあある意味中途半端ではあるのだけど使いやすいマウスである。【設定】 –【言語と入力】 –【ポインターの速度】 で変更することができる。残念ながらスクロール速度の変更まではできないらしい。

また、Xperia Z2 Tablet を立てかけておくスタンドは、最初100均のものを使っていたが、プラスチックで何かの拍子にバキッといったのでもう少し良いものを、ということでAnker のモバイルスタンドを購入して使っている。

このスタンドは金属製でかなりガッシリしており、重たいので常に携帯する用には向かないと思うが、会社の机の中に入れっぱなしで使うときなどはかなり便利。スタンドの角度は若干のぐらつきがあり完全無段階ではない気もするが、まあこれより頑丈な無段階変更の搭載は無理だろう。

ということで閑話休題。キー配列が非常に素直 なので使いやすい。あえて言えば右端の【-^¥ @[ :] \】 のキーが幅狭になっているが、この程度で済んでいるのは良いほうだろう。矢印キーなどは押しやすいかどうかはともかく配列が素直な方が絶対に良いと思うので、この状態でいい。あえて望むならF1-F12キーが4つづつで区切りがあると最高だが、そんなのはThinkPadのキーボードでもレアだったりするのでこれでいいだろう。Ctrlのキーがきちんと左下の端にある こと、Fキーが変なマルチメディア機能優先ではなくファンクション本来の機能が優先であることなど、好む人は多いのではないだろうか。

キーの打ち心地は、こんなもんかと思う。非常に浅い打ち心地 なので好まない人はいるかもしれない。キー打ち込みの浅さの割にキートップのグニョグニョ感もあるが、総じてまあ妥協はできるかなという感じである。キーボード打鍵音は基本的に静音 。まあキーストロークがこれだけ浅い機種でうるさいっていうのも聞いたことはないが。

キーボード全体の剛性はこれまたこんなもんかと思う。ガッチガチに硬いわけではないが、頑丈にしすぎれば当然重くなるわけで、妥協点としては悪くないと思う。見た目をスタイリッシュかつ薄めに見せるためにキーボードは薄くしつつ、電池(単4電池)収納のためにキーの奥の方は下に少し膨らんでおり、わずかだがキートップに傾斜がつく構造 になっている。このため、キーの中間あたりは裏側に空間があるわけだが、ここはスタイリッシュに見せるようにこんな空間にしてしまう必要もないかなあと思う。何かを挟み込めば剛性が上がり打ち心地が良くなりそうではある。僕の場合、職場でチョイとおいて作業するスペースにコピーレスマットが敷いてあるのでもともと剛性が極端に出ない環境なので、これでいいかなと思う。

サイズ感としては、十分コンパクト。Xperia Z2 Tablet より若干幅広にはなるが、違和感のあるほどの大きさの差があるわけでもないのでこれでいいと思う。10インチ前後のiPadあたりと一緒に組み合わせても、サイズ感が合わなくて不格好と言うほどにはならないと思う。

総じて満足度が高く、そこそこ長く使えそうな印象だ。

なお、Androidではキー配列がちゃんと認識されない場合は、【設定】 –【言語と入力】 –【物理キーボード】 でキーボードのレイアウトの選択から【日本語109A】 にしておくといい。ほとんどのキーは違和感なく使えると思うし、Ctrl+Z/X/C/V 、Alt+Tab(アプリの切り替え) などのショートカットキーも有効に機能する。あえて言えば、日本語入力⇔英語入力の切り替えは半角/全角 で当然できるのだが、他のキーに変更できるとありがたい(僕は変換キーにIMEのON/OFFを設定しているせいで無意識にここを押してしまう。まあ自分が悪いのだが。AndroidとしてはCtrl+Shift など他のキーでも切り替えができる柔軟な設定になっているらしい)。

※なお、このエントリは全部上記環境で書いた後、画像の挿入やタグの挿入のみPCで行った。Android端末ではマウスでドラッグしても範囲選択ができないので、タグの挿入ができないのだ(ダブルクリックで範囲選択できる場合があるが、ブログの草稿のtextarea内ではそれも不可能っぽい)。これだけ物書きできれば、まあ充分かなあと思う。Shiftキーを押しながら選択終了位置をクリック することで範囲選択できた。っていうかキーボードのカーソル操作も効くので、タブレット端末だけで編集を完結させることも特に問題はないっぽい。

以下、追記。iOSはマウスが利用できない のだ。代わりにスタイラスペンが高性能 なので、タッチパネルやスタイラス重視で手書きが多いのならiPad系を、PCライクなスタイルでいちいちマウスに手を伸ばさずダラダラやるのならAndroid系を使うのが良さそうだ。

また、Android系でもマウスの機能は結構制限がある。マウスは左クリックでも右クリックでもスクロール中クリックでも機能に変わりがない。昔のMac端末を彷彿とさせる感じ。ただ、マウスのシングルクリックとクリック長押しで別の機能が割当されているケースがほとんどなので、そこは使い分けると良い。手元でよく使うアプリだと、Firefoxではクリック長押しでリンク先の開き方のポップアップが表示され、別タブで開くことが容易だし、楽天マガジンアプリだと長押しすることで雑誌詳細を飛び越えて直接雑誌を開くことができる。

その他、マウスのスクロール機能の対応にも幾つか差異がある。Yahoo!ニュースアプリなどはスクロール機能非対応でマウスでチマチマとドラッグしないと上下が動かないので、タッチパネル操作したほうが手っ取り早い。一方で、Twidere、Pocket、Firefox、楽天マガジンなどはスクロールに対応していて、PCでマウス操作しているのとほぼ似たりよったりの操作になる(Twidereのみ、スクロールアップしていくと新しいTweetが見れる普通のTwitterライクな設定になっている分、新しい書き込みを見る操作がスクロールの逆回しになるのは欠点ではある)。

また、今回の環境では基本的にマウスはスリープモードに入ることがないようで、放置しておいても支障はない(むしろ、画面オフにしていてもマウスに触ると画面復帰してしまうのは邪魔くさかったりはする)。一方で、キーボードの方は一定時間操作しないとスリープ状態になるようだ。この時、アプリによってはXperia系のスタンドに装着したときのようなリセットがかかるらしく、Firefoxなどでは特に問題はないのだが、楽天マガジンではキーボードがスリープに入ったり復帰したりするタイミングで雑誌のページ送りがリセットされて先頭に戻ってしまう。楽天マガジンアプリでページ送りをキーボードのカーソルキーなどでできれば便利なのだが、そういう機能はなく楽天マガジン利用時はキーボードは完全に遊んでいる状態なので、楽天マガジンを使う前にキーボードはこまめに電源をOFFにするのが好ましいかと思う。

昨年の秋に購入した自宅用のNAS、Synology のDS418j だが、ディスク容量がそろそろ不足してきたので1つのHDDを差し替えた。

昨年の秋に購入した時点で、HDDはWD Red 6TB(WD60EFRX) を1本買い、残りは既に手持ちだったWD Red 3TB(WD30EFRX) を2本、一時的用にWD Green 3TB を1本差しての4本で9TBと言う仕様でSHR で利用していた。これだと未使用領域が出てしまったりで結構無駄だったりはするのだが、ゆくゆくはWD Green 3TB をWD Red 6TB に差し替えて12TBにして使おうと言う目算。

で、半年ほど使っていたのだが、ここ最近、残り容量が1.2TB(残り15%) を切るようになってからNASの再起動やOSアップデートの際などに容量低下を案内するメールが届くようになっていたので、いよいよと思い差し替えを実行した。【ストレージマネージャ】 から【HDD/SSD】 のメニューの中に今入っているHDDの場所が確認できる。電源を切る前に、【HDDを交換】的なメニュー操作をする場所はない 。単純に1台のHDDが壊れ、修復するのと同等の処理をするだけになる。HDDの交換をするのは一度に1本だけ にする(複数HDDをいきなり交換してはいけない)。HDD交換時に順番を並び替えて容量の大きい順に、とかなんとなくやりたくなるがたぶんそう言う位置移動も避けた方がいい(位置は移動しても復旧できる可能性はある)。また、交換する前のHDDはどれを交換してもいい(通常は一番容量の小さいHDDを差し替えると思うが、別に一番容量の大きいHDDを差し替えても支障ない)が、交換した後のHDDは既に利用しているHDDの個々の容量の中で一番大きいものか、それより大きい容量 にそろえる必要があるはず。ビープ音 が出ている。HDDが1つ故障し、劣化モード に入ったと認識されているため。事前に設定を変更しておくことでビープ音は出ないようにも出来るが、修復処理が走り始めればビープ音は止まるので我慢した方がいいと僕は思う。【ストレージマネージャ】 から【ストレージプール】 の画面に入り、上の【操作】 から【修復】 を実行する(この辺のメニューは時々場所が変わっているようだ)。あとはのんびりと修復作業が始まるので待つ。修復作業中はNASにデータ突っ込んだりするのは一応避けた方がいいだろう。約10時間 かかった。概ね半日はかかるものと覚悟しておいた方がいい。うちは夜中寝ている間に作業をさせておいたが、HDDのアクセス音がカリカリうるさい、と言うほどの事は特になかった(6TBまでのWDのHDDはもともと静かなのだけど)。

HDD交換用の事前メニューがないと言うのが分からなくて、最初少し悩んでしまったが作業は思ったより簡単だった。

いよいよmicroSDXCも400GBに到達。やっと購入したので、簡単にレビュー。

過去の履歴としては、SDSDQUAN-200G-G4A (200GB) : SanDisk Ultra 200GB Micro SD (SDSDQUAN-200G-G4A)簡単なレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ SDSQUNI-256G-GN6M (256GB) : SanDisk Ultra microSDXC UHS-I Premium 256GB (SDSQUNI-256G-GN6M)簡単なレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ SDSQUAM-256G-GN6MA (256GB, A1 Class) : SanDisk Ultra microSDXC UHS-I Card Premium Edition 256GB (SDSQUAM-256G-GN6MA)簡単なレビュー | ちゃたろうふぁんくらぶ

今回も、amazon.comから個人輸入。$189.99 に下がったタイミングで購入。送料含めて日本円では¥23,436円 なり。

以下、容量とスピードの比較。SDSDQUAN-200G-G4A (200GB) : 183GB (196,832,395,264byte) SDSQUNI-256G-GN6M (256GB) : 238GB (255,802,212,352 byte) SDSQUAM-256G-GN6MA (256GB, A1 Class) : 238GB (255,802,212,352 byte) SDSQUAR-400G-GN6MA (400GB, A1 Class) : 366GB (393,803,202,560 byte)

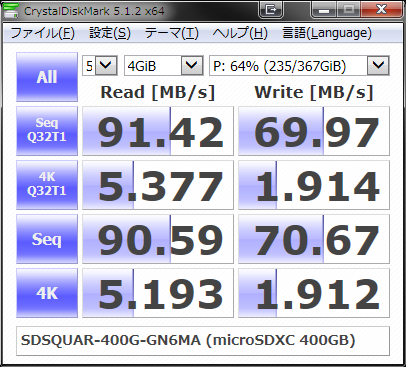

次に速度。すべてSFD-321F/T81UEJR で測定。SDSQUAR-400G-GN6MA (UHS-I 400GB, A1 Class)

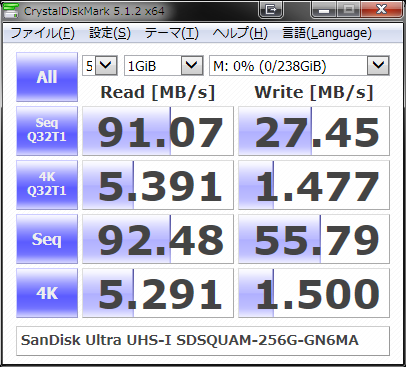

比較対象に過去の記事から画像をピックアップすると、SDSQUAM-256G-GN6MA (UHS-I 256GB, A1 Class)

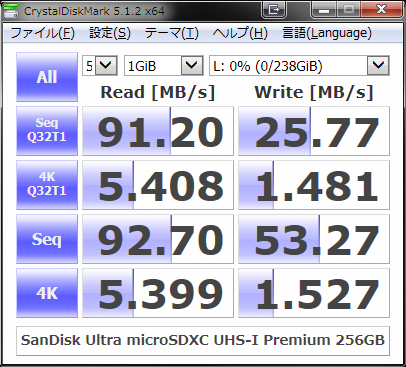

SDSQUNI-256G-GN6M (UHS-I 256GB)

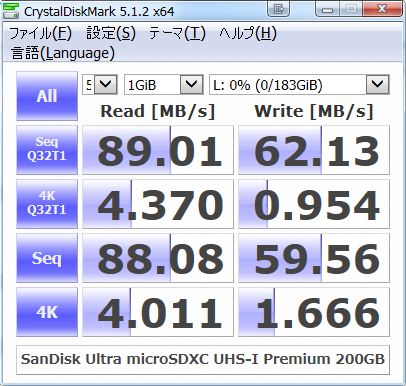

SDSDQUAN-200G-G4A (UHS-I 200GB)

速度は今回の物が一番優秀に見える。ざっくり比較するに、A1 Classだからと言ってSeq.にせよRam.にせよ速く出ると言うことは無いようだ。一方で、200GB/400GBはともにQ32T1のWrite速度が高い 。この辺はいわゆる通常サイズであるはずの2の階乗数字でないシリーズには容量をケチる代わりに高速化できる何かのノウハウがあるのだろうと推測される。

ソニーのウォークマン、NW-ZX300 をを購入したので、簡単にレビュー。Xperia Z3 compact )で済ませていたのだけど、この機種の持病と言うかイヤホンジャックが接触不良 気味になってきて音が途切れることが出てきたので、思い切って高級機で音楽を聴くことにした。

・NW-ZX300

検討機種としては、まあせっかくだからバランス接続程度は出来る高級機種を、と考えたが2.5mmのバランスケーブルはなんだか端子が華奢で怖かった(実際はそんなことは無いのだろうけど)ので、ちょっとがっしりとした4.4mmバランス採用の機種 (結果的に現状SONYほぼ一択になる)を選んだ。上位機種にはNW-WM1A (さすがにNW-WM1Z は検討外)などもあるが、音質以前に正直持ち歩くのが面倒になりそうなサイズっぽいので除外した。

NW-ZX300 をが届いた時点では使うイヤホン、EtymoticResearch ER-4P 用のバランスケーブルがまだ用意できてなかったのでしばらくアンバランス接続で使っていて、少し前にバランスケーブルセットがやっと揃ったのでバランスに交換した。結果的にアンバランスも200時間弱のエージング使用をしたことになるが、確かに音質は変わったようにも感じられるが正直通電による変化なのか、自分の耳が受ける印象が変化したのか分からないので実際はエージングは気にしていない。

端末の印象としては、サイズ感はちょうどいい 。って言うか、このぐらいの大きさのスマホがでたらヒットするんじゃないか、と思うサイズ感。手持ちのZ3C よりさらに一回り細身なので持ちやすい。その分厚みがあるが、このぐらいの厚みがある方が剛性感で安心感がある。画面品質、タッチパネルはかなり不満 。液晶は表示がざらざらしていて数世代前のケータイに立ち戻ったかのような印象。発色も今一つ薄味で、アルバムアートなどが最初は凄く安っぽく見えてびっくりした。タッチパネルの反応も数世代前の感じ。まあどっちも音質に関係ないからケチってるのかな。自分の中では最新の液晶パネルを使うよりもSoC負荷が小さくて音質への悪影響が少ないのだろうと勝手に思い込んで納得させている。操作パネルの使い方もイマイチ 。音楽再生画面から上フリックでArtistやアルバムを選択する画面、下フリックでソースダイレクト(や多分イコライザ設定)画面、右フリックでブックマークリスト、左フリックで再生リストへ飛ぶのだが、この画面へのショートカットいるのか?と言う印象。左右フリックはスマホのPowerAMPなどと同じように楽曲の前曲/次曲への移動にして、4つの画面のうち2つを上下フリックに割り当てれば充分なんじゃないかと思う。NW-ZX300 ををいきなり視聴しても音の変化に気づかない人は結構いるだろうけど、ある程度NW-ZX300 をを使い込んでこっちの音質に馴染んだ後でスマホなどに戻ると大いに不満が出るだろう。

今のところは、普段聞く楽曲は別途NASにフォルダを作って置いてあるのをRealSyncと言うソフトで同期させている。このソフトは単にフォルダ間ファイル同期(ミラーリング)をするだけのソフトなので、それ自体をWalkmanの内蔵メモリ内に置いてあり、PCにUSB接続してソフト起動→同期するだけ。現時点でflacばかり(CD音質・Hi-Res混在)700ファイルほどあるが、今のところ64GBの内部メモリでまだ余裕ありそう。

・musashino LABEL NW-ZX300用フルアーマケース【CP-NWZX30C1】 (カーボンブルー)

NW-ZX300 をは本体がシャープなのであまり違和感はなかった。先ほども書いたが、このジャケットを装着した結果サイドの物理ボタンはかえって押しやすい と言うか分かりやすくなったのも満足な点(ただし見た目は若干安っぽくはなる)。

・STD-NWU10 NW-ZX300 をとは幅があっていない。クレードルの方が若干細い。装着すると左側の方はクレードルとツライチになるのだが、右側面はNW-ZX300 をの方がはみ出す。まあそのせいで設置が不安定になったりはしていないようなので構わないのだが、設計上はNW-ZX300 をは左端の下にストラップホールがあるので左側がはみ出す設計の方がスマートだったんじゃないかと思う。

・WMP-NWM10

・PeakDesign アンカー AN-3

・Etymotic Research ER-4PT Zephone EE-4 にリケーブルして使っていた。ER-4P としては後継のER4SR 等々が出ているが、まだまだ当面はER-4P (ER-4S )を使っていくつもり。NW-ZX300 を購入にあたってバランスケーブルに差し替え、それに合わせケーブル内抵抗をER-4S 相当の品に交換したので今はER-4P ではなくER-4S と記載するべきか。Shure SE425 も持っているのだが、どうも僕の耳がガバガバと言うか、耳の穴の径が大きいのかShure の方はうまく装着されず、どうも音が漏れているような印象がある。また、Shure SE425 の多少朗らかな音よりER-4P の硬質で繊細な感じの音の方が好みで、もっぱらこっちばかり使っている。

・ヘッドホン・イヤホン側変換アダプタEtymotic Research ER-4S (MMCX化) ヘッドホン・イヤホン側変換アダプタ その4 Etymotic Research ER4SR ER4XR ER-4S ER-4P (MMCX化) | E4UA ER-4P (ER-4S )そのものの端子は特殊な2pinタイプで、4.4mmバランスのケーブルは市販されていないので、汎用のmmcxに変換するアダプタをeu4aさんのところで制作してもらった。

・onso イヤホン・ヘッドホン用リケーブル iect_03_bl4m 4.4mmバランス(5極)⇔MMCX [1.2m]Zephone EE-4 のもっとクタクタした柔らかさに比べるとこちらの方が少しコシがある感じ。素直なケーブルなのでタッチノイズなどはほとんど感じない。できれば、被覆の色に数種類欲しかったところ(せめて無彩色なものが良かった)のだがまあ仕方ないところ。

・SHURE 3フランジ・イヤーパッド(3ペア) EATFL1-6Etymoric Research 純正品よりもShure 純正品の方がコシがあり、白い色もきれいなのでこっちを使っている。どちらでも特に問題なく装着できる。Shure のはフランジの根元をユーザの好みでカットすることを前提にしているのか、やや長めなのではさみですこしカットして使う。

・トンボ鉛筆 ippo! うずまきグリップW ND-GUW ピンク ケーブルを束ねる安くてキレイな6つの方法 – ケータイ Watch

来月、再来月と東京方面へ一泊二日~二泊三日程度の小旅行に行くので、その時用のFUJIFILM X-T2 用の撮影小物を適当に買いそろえた。一日に撮影しても最大800枚程度 、今回はフルに撮影日に組んでいるわけではないことを考えると実質は一日400枚程度になるだろう(とはいえ一応800枚を目安に検討)。連射の多い撮影を想定している人はバッテリーとSDカードに関してもっと多めの見積もりが必要になるだろう。

■カメラボディ FUJIFILM X-T2 。人によってはサブボディを持つ人もいるかもしれないけど、僕は一台だけもてば十分かと思っている。

■レンズ

■メモリーカード SDXC UHS-IIの64GB のカードを購入していた。が、これで撮影できる枚数が約1600枚で、まあ足りるとは思うのだがちょっと心もとなく感じたので、悩んだ挙句、バックアップになら思い切って大容量にしてしまえ、とUHS-Iの256GB を買い足してしまった。

こんな変則的な構成にするのなら、素直に最初からUHS-IIの128GB を一枚買っておけばよかったなあ、と若干後悔。

■バッテリー NP-W126S を3本構成で使っているので、全部持っていけば問題ない。概ね、1本で300枚ぐらいは撮影できるので3本あれば900枚は確保できる 計算になる。

互換バッテリーもあるが、僕は純正品を買うようにしている。飛行機や撮影会などでひたすらバッテリーが必要なら、予備用に互換品を数本買うと言う選択肢もいいかもしれない。

■バッテリーチャージャー

サードパーティ品は安全性的に積極的には使いたくないのだが、まあ旅行中の一時的利用だし問題ないだろう。X-T2はUSB接続すればボディ内でも充電できるので、最大3本同時に充電もできることになる。

■充電用ケーブル

■USB充電器 Anker PowerPort Speed 5 はちょっと大きめでかさばりそうなので、妥協してAnker PowerPort Speed 4 で済ますことにした。Anker PowerPort 4 と言う製品もあり、そっちのが安いのだがまあ将来的にQC を使う可能性もあるのかなあ…と1ランク上の方を買っておくことにした。

■清掃用品

僕が使っているブロアーはこれ。僕は黒を買っているが、今見てみると黒以外が捨て値で売ってるので他の色でいいと思う。別にこれに限らなくてもいいけど、携帯用のブロアなので扁平な平べったいタイプ の物の方が便利。小さすぎると風が弱すぎるので多少は大きさがあった方がいい。また、僕の使っている製品は普段は吹き出しノズルの部分を外して反対向きにし、ブロア内に装着することで若干コンパクトにすることができる(非推奨の使い方かもしれない)。のでノズルの部分が取り外しできる製品 の方が携帯性がいい。

レンズペンはかさばらないので一応持っているけどほとんど使わない。レンズ用に考慮されていると言ってもレンズペンの先でレンズ前面をゴシゴシするのは抵抗があるし。どちらかと言うと反対側のブラシで軽くホコリを払う程度。

クリーニングクロスは正直何でもいいと思う。おススメは大小二枚もち。大は上記のようなものや、セーム革など。10cm四方よりは大きめなサイズを選んでおくと扱いやすい。これで清掃はスマホやタブレットの表面などなんでもまかなう。…が、レンズのガラス面だけは共用するとクロスにチリが付着していたりして嫌なので避ける。ガラス面の清掃だけに関しては、スマホやタブレット用の保護フィルムなんかを買うと小さいクリーニングクロスが付属しているので、ああいうのを未開封にしておいて携帯し、使い捨てにする。

■フィルタ

フィルタは気合入れる時は77mm 径のPL/ND8/R72 のセットを持っていくのだけど、かさばるので普段は58mm 径のPL/R72 セット。

なぜかCPLは無駄に高級品、R72は無駄に安物。R72なんて解像度あまり要求しても仕方ないかなあと今回安物を買ってみたのだけど、なにぶん冬場なので草木の緑がなく、赤外写真効果の具合がまだ確かめ出来ていない。ざっくり見るに、このフィルタでND換算で5段分ぐらいの効果があり、Kenko ZetaのR72はND換算で10段分ぐらいあった気がするので、ちょっと効果が薄いかもしれない。

■その他、カメラバッグ・カメラストラップなど

【2018.4.7追記】

上記のような撮影枚数なので、SDXCカードも64GBのみで事足りた。

また、撮影のため歩いている最中は、ストラップはPeakDesignのLeashが便利だった。普段はネックストラップはカバンにしまう際に邪魔なのでハンドストラップのcuffを使っているのだが、さすがにカメラぶら下げっぱなしで歩き回るのにはネックストラップの方が便利だった。